【法人】領収書の保管期間は基本7年|場合によっては10年まで伸びるケースも!

更新日:2025.09.06

ー 目次 ー

「領収書って、いつまで保管しておけばいいの?」と疑問に思ったことはありませんか? 実は、領収書の保管期間は法律で定められており、法人なら7年、個人事業主なら最大10年とされています。

この記事では、領収書の保管期間の数え方や保管方法、注意点などをわかりやすく解説します。電子帳簿保存法やインボイス制度にも触れているので、ぜひ最後まで読んで、正しい領収書保管の知識を身につけてください。

本記事では、領収書の保管期間や細かい規則を分かりやすく解説します。

- 領収書の保管期間

- 保管期間の数え方

- 保管期間を守らないとどうなる?

- 領収書の正しい保管方法

領収書の保管期間

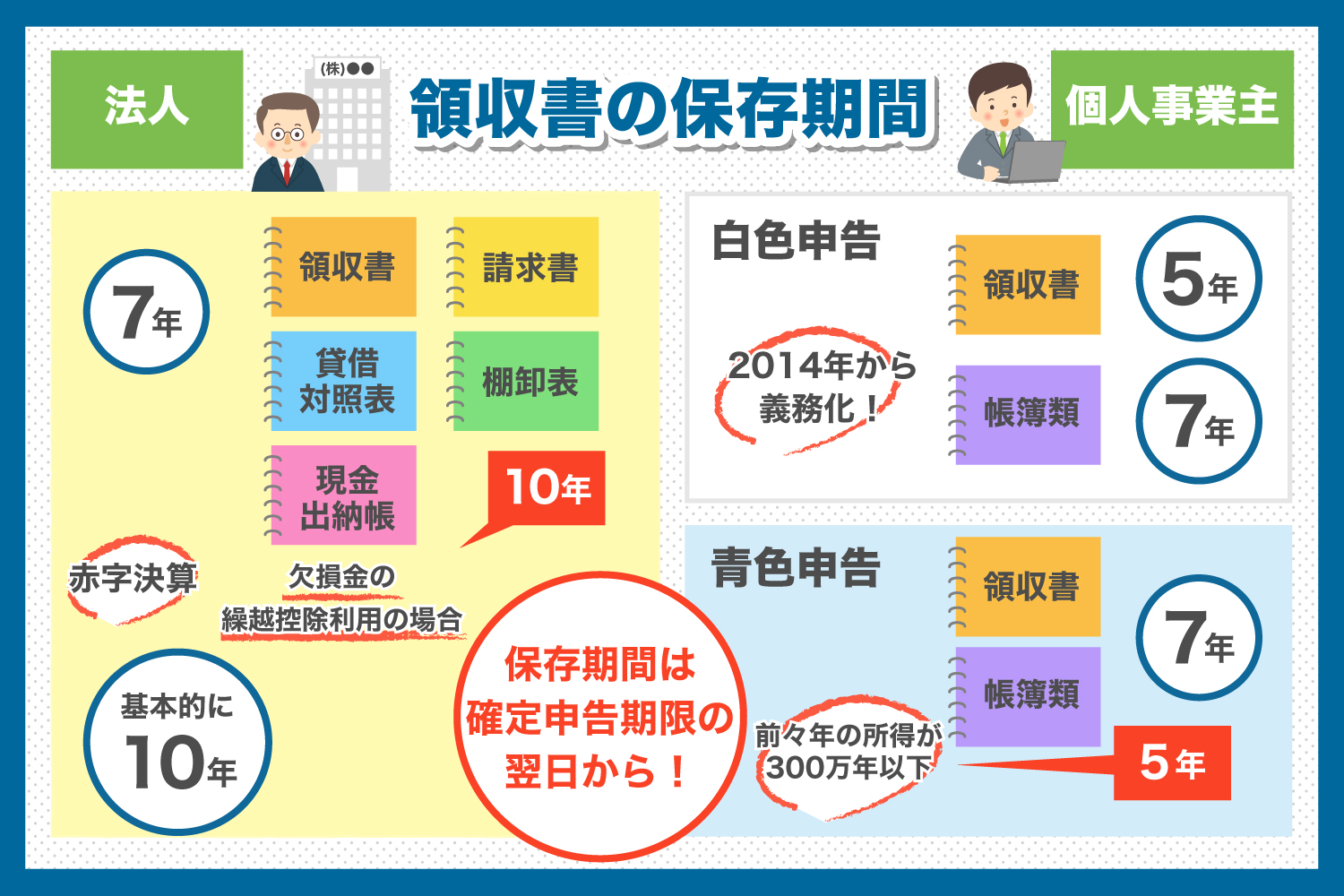

領収書の保管期間は、法人税法や所得税法によって定められています。法人と個人事業主で異なる部分があるため、正しく理解して適切に管理しましょう。

法人の保管期間は原則7年、場合によっては10年

法人の領収書の保管期間は、法人税で原則7年と定められています。これは領収書以外の帳簿や書類(請求書・貸借対照表・棚卸表・現金出納帳など)も同じです。

ただし、決算が赤字で欠損金の繰越控除を利用する場合は、10年間保管しておかなければなりません。会社法でも重要な帳簿類や計算書類、明細などは10年間の保管が求められています。

総合すると会計や税務関連の書類は、基本的に10年間は保管すると考えておいた方が安心です。

※参照:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」(参照2022-10-21)

e-Gov法令検索「会社法 第432条2 会計帳簿の作成及び保存」

個人事業主は書類によって保管期間が異なる

個人事業主の領収書保管期間は、所得税法で定められています。申告の種類によって保管期間が異なる点が法人との大きな違いです。

白色申告の場合

白色申告を行った場合は、領収書の保管期間は5年です。2013年までは事業所得が300万円以下の場合は、領収書の保管義務はありませんでした。しかし、現在はすべての白色申告対象者が書類を保存する必要があります。

領収書の保管期間は5年ですが、帳簿類の保管期間は7年が基本です。長く保管して問題になることはありませんので、領収書もまとめて7年間保管するのが良いでしょう。

青色申告の場合

青色申告の場合は、原則として7年間の保管が必要です。

ただし、前々年の所得が300万円以下の場合は5年間保管すれば問題ありません。

※国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」(参照2022-10-21)

保管期間の数え方

ここまで領収書の保管期間を7年や10年とお話してきました。保管期間の数え方にはきちんとルールがあります。「およそ」で数えると保管期間が守れていない事態になりかねないため、きちんと理解しておきましょう。

保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から数える

領収書の保管期間の数え方は、起算日が確定申告書の提出期限翌日とされている点がポイントです。領収書に記載されている日付から数えるわけではなく、その年度中の領収書はすべて同じ保管期間が設定されますので、十分に注意しましょう。

確定申告書の提出期限は、事業年度の最終日から2カ月後です。事業年度の最終日は企業によって異なるため、自社の確定申告書の提出期限がいつになるか、しっかりと把握しておく必要があります。

(※)参照:国税庁「確定申告書の提出期限」(参照:2022-10-22)

保管期間の一例

少し複雑な領収書の保管期間ですが、数え方が分かれば非常に簡単です。

以下の条件で受け取った領収書を例に、保管期間の数え方を解説します。

- 領収書の日付:2021年11月16日

- 事業年度末:2022年3月末日

事業年度末が3月ですので、日付が2021年11月16日の領収書もこの年度の書類に含まれます。確定申告書の提出期限は、年度末から2カ月後ですので2022年5月末日です。

領収書の保管期間の起算日は確定申告書の提出期限翌日であることから、7年間領収書を保管したい場合の保管期間は2029年5月末になります。10年間保管したい場合は2032年の5月末です。

このように起算日がどこになるのか理解できれば、保管期間は簡単に求められます。確定申告の時期になったら、決算関連の業務でまとめた領収書の保管期間が分かるようにしておくと良いでしょう。

保管期間を守らないとどうなる?

領収書の保管状況は税務調査が入らない限り、税務署に確認されることはありません。しかし保管義務を違反していることが発覚すると、さまざまな不利益が発生します。

ここでは万が一、保管期間が守られていなかった場合に起こる3つのことを紹介します。

1.消費税額が控除されない

1,000万円を超える売り上げがある法人や個人事業主は、消費税を納税しなくてはいけません。その際の消費税額は、仕入時に支払った消費税分を差し引いた金額にできます。仕入額が大きいほど、節税効果も大きいです。

しかし、この仕入の消費税分を差し引くには、仕入に関連する帳簿類が必要です。領収書も当然必要な帳簿類に含まれるため、正しく保管していないと、本来受けられるはずの控除を受けられなくなってしまうため注意が必要です。

2.追徴課税や罰則が発生することがある

税務調査では、最長で7年間さかのぼって調査ができます。領収書の保管期間が原則7年とされているのは、この時効が関係しています。もしも7年以内に税務調査が入り、領収書が保管されていないことが発覚すると、足りない分の領収書に関連する追徴課税が発生する可能性があります。

税務調査はいつ入るか分かりません。年別・月別に領収書は整理しておき、必要になったらすぐに提出できるようにしておきましょう。

また、会社法では帳簿類の取り扱いに関する規則が定められており、違反をすると100万円以下の過料が発生します。法人はこちらにも該当する可能性があるため、十分に注意しなくてはいけません。

3.青色申告が取り消される

青色申告を行っている個人事業主の場合は、領収書が足りないと青色申告が取り消されるかもしれません。白色申告になってしまうと青色申告の特別控除が受けられなくなったり、経費の取り扱いが変わってしまったり、さまざまな問題が発生します。

加えて、白色申告になると推計課税が行われ、青色申告で確定していた税額に追徴される可能性もあります。

領収書の正しい保管方法

領収書の保管方法は、2022年1月の電子帳簿保存法改正により大きく変わりました。今までと同じ方法では違反になる可能性があるため、改めて確認しておきましょう。

紙媒体の場合

紙媒体の領収書は、そのまま紙の状態で保管できます。見やすく整理がしやすいように、クリアファイルに挟んだり、別紙に張り付けてファイリングしたりするなど、誰が見ても分かりやすくしておくと良いです。枚数が少ない場合は、月や年単位でまとめて保管しておきましょう。

また、スキャナで領収書を画像データとして取り込んで保管することも可能です。この場合は電子帳簿保存法で定められた規則に従う必要があります。

- スキャンを行ったら紙の原本はすぐに破棄する

- 入力期間の制限

- タイムスタンプの付与

- 解像度・カラーの制限

一部ですが、このような決まりがあります。タイムスタンプの付与に関しては、電子帳簿保存法の改正により条件が緩和されました。

より詳しい領収書のスキャン保管に関しては、下記URLで解説しています。紙保管からデータ保管に移行する際はぜひお読みください。

【2022年電帳法の改正とは?スキャナ保存におけるタイムスタンプ不要要件について解説】

【電子帳簿保存法の電子保存は請求書だけじゃない!書類の電子化が可能な種類について詳しく解説】

データの場合

領収書をデータで受け取った場合、今後は電子保管のみ可能です。メールに添付されていたPDF形式の領収書をプリントアウトして紙媒体として保管することが認められなくなります。

2023年1月までは、プリントアウトしての保管は認められています。しかし、いずれは必ずデータはデータとして保管しなくてはいけなくなるため、今からデータ形式の領収書をどのように扱うか決めておかなければなりません。

まだ対応をしていない場合は、社内システムの見直しや保管方法などを決めておきましょう。

領収書を保管する際の注意点

最後に、領収書の保管に関する見落としがちな注意点をご紹介します。税務調査が入った際は「うっかりしていた」や「知らなかった」では済まされません。

インボイス制度で領収書の取り扱いが変わる

2023年10月1日から始まるインボイス制度では、領収書やレシートが適格簡易請求書として扱われるようになります。ただし、手書きの領収書はレシートよりも信憑性が低いとされ、税務調査の際に改ざんや書き間違いを疑われるリスクがあります。

そのため、領収書を適格簡易請求書として保管する際は、手書きのものは避けるか、正確性を高められる何らかの準備をしておいた方が良いです。

インボイス制度に関する情報は下記URLでまとめています。経理担当の方や領収書に関わる業務を行っている方はぜひご確認ください。

【インボイス制度はいつから始まる?適格請求書発行事業者の登録申請前に準備しておくべきこと】

電子帳簿保存法を遵守する

電子帳簿保存法は2022年1月に改正され、大幅な変更や緩和が入りました。領収書を含む重要書類の保管方法にも影響があるため、改めて確認しておきましょう。

電子帳簿保存法はまだまだ新しい法律で、今後も改正される可能性が十分にあります。その都度最新の情報を得られるように注意し、保管期間や保管方法に反映できるようにしてください。税務調査が入った際に、改正されたことを知らなかったでは許されません。

紙媒体は必ず原本を保管する

紙媒体の領収書をコピーする行為は原則認められていません。コピーを認めてしまうと、改ざんや二重請求のリスクが高くなり、正しい会計や課税が行われない可能性があるからです。

保管する際はコピーを取らずに、必ず原本を使いましょう。原本がない場合は、金銭のやり取りがあったことが分かる書類(インターネットショップやクレジットカードの明細など)が領収書代わりになります。

領収書の保管は法律を遵守して整理しておこう

領収書は法人・個人事業主問わず保管しておかなくてはいけません。保管期間は基本的には7年ですが、法人の場合は10年を保管期間として定めておいてください。

インボイス制度や電子帳簿保存法の改正などがあり、変化が多い部分ですので、常に新しい情報を取り入れて法律を守ることが大切です。税務調査が入った際にも対応できるように、常日頃からしっかりと整理して法にのっとった保管を心がけましょう。