電子帳簿保存法の電子保存は請求書だけじゃない!書類の電子化が可能な種類について詳しく解説

更新日:2024.12.27

ー 目次 ー

電話料金の適格請求書を毎月1枚に集約して発行。

適格請求書の取得・確認・保存が全て一回に!

適格請求書の取得・確認・保存が全て一回に!

電子帳簿保存法とは帳簿書類の電子化を認める法律のこと

電子帳簿保存法は、企業の経理業務における帳簿書類について、電子化を認める要件や手続きに関する法律です。電子化した書類の改ざんなどを防ぐための決まりが定められています。

電子帳簿保存法の基本を理解するために、次の3つのポイントをご確認ください。

電子帳簿保存法は、企業の経理業務における帳簿書類について、電子化を認める要件や手続きに関する法律です。電子化した書類の改ざんなどを防ぐための決まりが定められています。

電子帳簿保存法の基本を理解するために、次の3つのポイントをご確認ください。

電子帳簿保存法は1998年に成立した法律

電子帳簿保存法は、最近になって話題となっていますが、成立したのは1998年のことです。2020年10月の法改正により、電子データの利用明細が領収書として使えるようになり、キャッシュレス決済なら、領収書が不要になった点が大きな話題となっています。 ただし、電子帳簿保存法の適用は、全ての企業や個人事業主が対象ではありません。厳格な要件をクリアして、所轄税務署長の承認を得た場合に限り、適用が認められています。 電子帳簿保存法の適用を受け、キャッシュレス決済で経費精算をすれば、完全なペーパーレスが実現します。ただし、紙の領収書を電子データ化して保存する場合は、経理担当者とは別の第三者に電子データと原本に相違ないことを確認してもらう「事後処理」が必要になり、紙と電子データの両方を管理することになります。電子帳簿保存法における3つの書類の保存方法

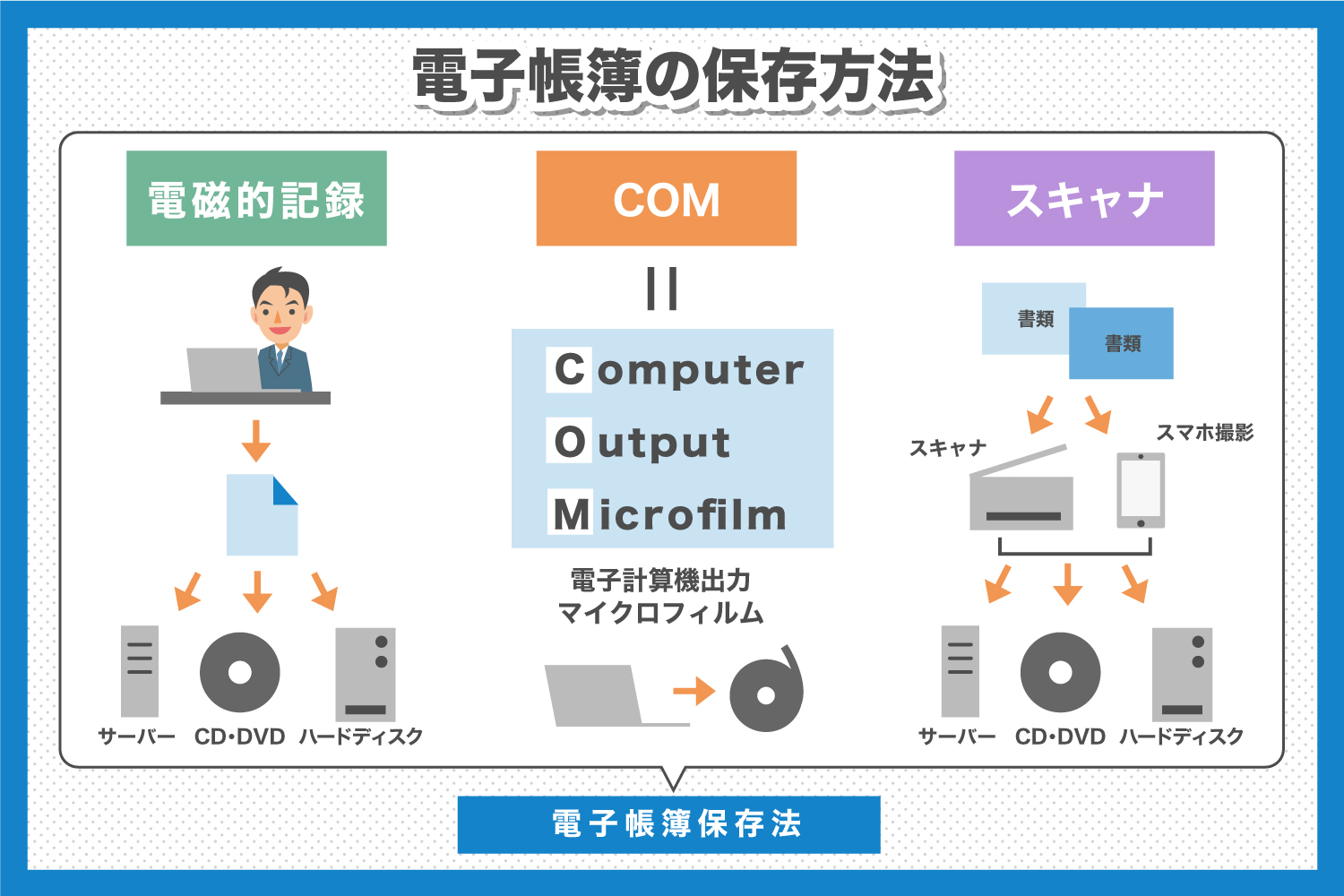

電子帳簿保存法が認める書類の保存方法は、下記の3つです。 1.電磁的記録による保存 2.COMによる保存 3.スキャナによる保存 電磁的記録による保存は、パソコンで作成した書類をCDやDVDに保存する方法です。COMは昔の映写機で使われているようなフィルムのことなので、COMによる保存を選択するメリットはあまりないといえるでしょう。 電磁的記録による保存とCOMによる保存は、どちらも物質で管理する方法なので、ペーパーレスの意味がありません。パソコンで作成したデータについては、サーバーやパソコンのハードディスク内に保存するほうがよいでしょう。 紙の書類については、スキャナによる保存も認められています。従来は、スキャンしたデータに電子署名が必要でしたが、現在は、電子署名をする必要がなく、スマートフォンによる撮影も認められています。電子帳簿保存法による保存が認められるための要件をクリアすることが重要

電子帳簿保存法の適用には、いくつかの要件をクリアする必要があります。 まず、電子データによる保存を開始しようとする日の3ヵ月前までに、所轄の税務署長に対して申請書を提出する必要があります。この際、添付書類に使用するシステムの概要が分かる書類も必要です。 また、税務調査の際に速やかに電子データ化された帳票類を確認するため、ディスプレイやプリンターなどの購入も必要になります。 電子帳簿保存法の適用が難しいわけではありませんが、初期費用はネックとなる恐れもあるでしょう。ただし、企業の規模が大きい程、人件費削減等の効果が大きくなりますので、総合的に判断することが大切です。電子帳簿保存法の電子保存が認められる対象書類

電子帳簿保存法が電子データによる保存を認める対象は、 ●帳簿 ●決算関係書類 ●そのほかの証憑類 に区分できます。電子データによる保存が認められていない書類もありますので、ここでしっかりと理解しておきましょう。帳簿

電子化したデータでの保存が認められている帳簿は、「自己がパソコンを使って作成した書類」のことです。具体的には、次に挙げる帳簿などが電子データによる保存の対象となっています。 ●現金出納帳:現金の入出金を管理する帳簿 ●仕訳帳:日々の取引を記録するための帳簿 ●売掛帳と買掛帳:債権と債務の発生と消滅を管理するための帳簿 ●総勘定元帳:仕訳帳から勘定科目ごとに転記された帳簿 ●固定資産台帳:不動産および自動車などの10万円以上の資産を管理するための帳簿 ●売上帳と仕入帳:売上と仕入を管理するための帳簿決算関係書類

決算に関係する書類についても、自己がパソコンで作成した書類なら、そのまま電子データとして保存できます。決算関係書類には、次のような書類が挙げられます。 ●貸借対照表:バランスシートと呼ばれる。企業の財政状態を把握するための書類 ●損益計算書:企業の売上や費用を示す書類。収益力の把握に使われる ●棚卸表:製品や仕掛品の在庫を把握するための書類 ●そのほか決算に関係する書類:株主総会議事録や事業報告書、財産目録などそのほかの証憑類

電子帳簿保存法では、契約書や見積書、領収書などを電子化して保存することが認められています。基本的には、一部の例外を除く国税関係書類のほとんどが、電子スキャナ保存の対象です。 ただし、例外的に電子化して保存することが認められていない書類もあります。その都度確認して電子化することが大切です。原本を破棄してしまうと、思わぬ不利益を被る恐れもあるので注意しましょう。電子化が認められていない書類

電子化が認められていない書類は、主に「手書きで作成された書類」です。例えば、手書きで作成した総勘定元帳や買掛帳、仕入帳などの書類です。手書きで作った請求書の控えなども、そのまま紙での保管が義務づけられています。 また、意外に思うかもしれませんが、取引先から受け取った「紙の請求書」も電子化の対象ではありません。完全なペーパーレスを目指すなら、取引先には、データで請求書を作るように依頼する必要があります。書類の電子化をするためのスキャナの要件を確認することも大切

書類の電子化をする際は、スキャナやスマートフォンを使用しますが、何でもよいというわけではありません。使用できるスキャナについては、明確に基準が決められています。 スキャナ保存の主な要件は、次のとおりです。 ●スキャナの解像度が200DPI以上あること ●24ビットカラー以上(重要書類以外はグレースケールも可) ●プリンターで出力した際、4ポイントの文字を認識できること このほかにも、スキャナ保存が認められるためには、細い要件をクリアしていないといけません。不安な場合は、税理士あるいは所轄税務署に問い合わせて、確認したほうがよいでしょう。書類の電子保存を導入する5つのメリット

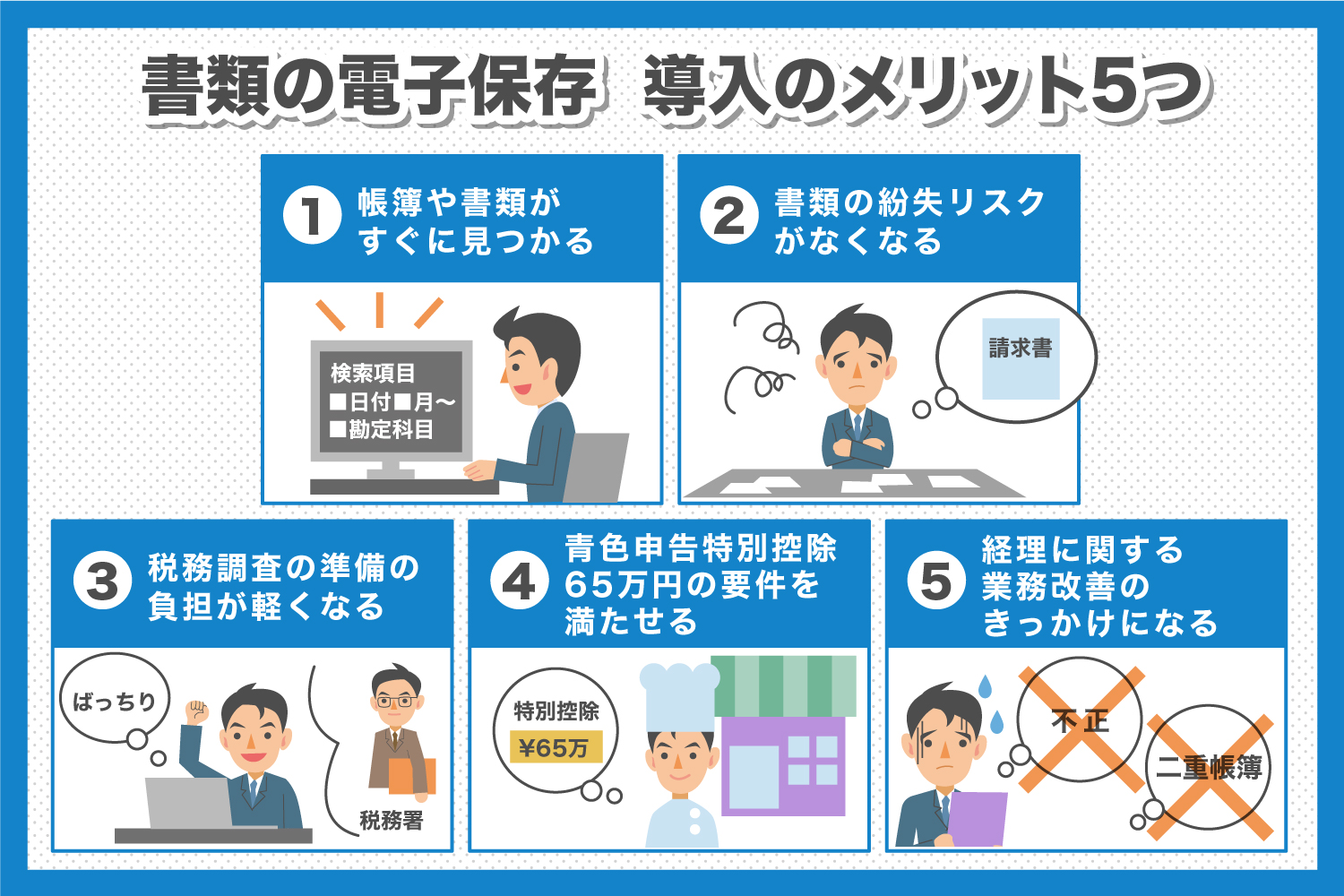

電子帳簿保存法の適用で書類を電子保存するメリットは、とても大きいと考えられます。導入に一定のコストはかかりますが、それを上回るメリットになるかどうかを確認することが大切です。

ここでは、導入による主なメリットを5つ紹介します。

電子帳簿保存法の適用で書類を電子保存するメリットは、とても大きいと考えられます。導入に一定のコストはかかりますが、それを上回るメリットになるかどうかを確認することが大切です。

ここでは、導入による主なメリットを5つ紹介します。

1.帳簿や書類が簡単に見つかるようになる

紙の書類を電子データ化する際は、日付などをキーにして検索できることが要件としてあります。この要件を満たすためにシステムの導入が必要になることもありますが、書類が簡単に見つかるようにもなります。 紙の書類の場合は、日付や項目ごとに区分けされたファイルから探し出さなければいけませんでした。ところが、電子データ化されたあとは、日付や勘定科目で検索して見つけられるので、担当者の負担が少なくなります。2.紙の書類の紛失リスクがなくなる

紙の領収書などは、紛失するリスクがあります。領収書をなくしてしまうと、再発行の依頼や出金伝票による処理が必要になるなど、非常に多くの手間が発生します。 電子データで帳票類を管理すれば、紛失のリスクがありません。データが消去されることを想定して、定期的なバックアップをしておくだけで済みます。バックアップまで可能なクラウドサービスを利用すれば、書類がなくなるという問題は、考えなくてよくなるでしょう。3.税務調査の準備にかかる負担が軽減される

税務調査などで書類を準備するのは楽ではありません。税務調査官に確認を要求された領収書などを速やかに出せるよう、書類の整理も必要です。 税務調査の準備は、経理処理におけるリスクの洗い出しや経理処理における問題点のチェックに充てるべきです。書類の電子化によって、準備に時間を割けるようになるでしょう。4.65万円の青色申告特別控除の要件を満たせる

65万円の青色申告特別控除が認められるためには、下記のいずれかの要件を満たしていないといけません。 ●仕訳帳と総勘定元帳において電子帳簿保存をしていること ●e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告すること e-Taxの申告が難しい場合、電子帳簿保存を始めることで、65万円の青色申告特別控除の対象になります。5.経理に関する業務改善のきっかけになる

電子帳簿保存を開始する場合は、改めて経費精算の業務を見直す必要があります。 経費精算で不正ができない環境を整えることは、企業を守ることにもつながります。経理に関する業務改善は、大きなメリットです。電子帳簿保存法を十分に理解してから導入することが大切

電子帳簿保存は途中で止めることもできます。しかし、国税関係書類の保存期間は、紙と電子データ両方の管理が必要です。 電子帳簿保存を始めるのに適したタイミングは企業ごとに異なります。まずは、電子帳簿保存法の概要や要件をしっかり理解しておくことが大切です。会社にとってのメリットを踏まえ、電子帳簿保存の導入を検討するとよいでしょう。電話料金の適格請求書を毎月1枚に集約して発行。

適格請求書の取得・確認・保存が全て一回に!

適格請求書の取得・確認・保存が全て一回に!