インボイス制度と確定申告|消費税対応の流れと注意点を徹底解説

更新日:2025.07.25

ー 目次 ー

2023年10月、「インボイス制度」が施行され、消費税にまつわるさまざまな対応が変更となりました。この制度は、消費税の申告・納付が必要な課税事業者にならないと利用できず、多くの免税事業者に影響を与えています。

このような中で、もしこれからインボイス制度の利用を検討していれば、消費税の確定申告も必要になるため注意が必要です。事前に確定申告への影響や流れなどを理解しておけば、大きなトラブルを未然に防げます。

本記事では、インボイス制度による消費税の確定申告の影響について、流れやスムーズに進めるための方法を交えて解説します。

インボイス制度の影響は、「消費税の確定申告」にある!具体的な影響を解説

2023年10月からスタートした「インボイス制度」は、消費税にまつわる請求書や計算方法などを定めたルールです。消費税の課税事業者に対して、「インボイス(適格請求書)」の発行・保存を定めており、要件を満たせば仕入税額控除が受けられる仕組みとなっています。

このインボイス制度はあくまでも消費税のルールであることから、所得税の確定申告には影響ありません。一方で、消費税の確定申告においてはさまざまな影響があります。

ここでは、インボイス制度による消費税の確定申告への影響について、以下の3点を解説します。

- 仕入税額控除の対象となるのは「インボイス」

- 消費税額の記載方法・端数処理が定められている

- 消費税額の計算で積上げ計算が可能になった

①仕入税額控除の対象となるのは「インボイス」

インボイス制度は「インボイス(適格請求書)」の発行・保存をおこなった取引に対して、仕入税額控除が適用される仕組みです。

そのため、インボイス制度に登録した事業者(適格請求書発行事業者)は、消費税の確定申告をおこなう場合に、取引で使用したインボイスを揃えておかなければなりません。

なお、インボイス制度を利用しない免税事業者との取引があった場合には、経過措置も実施されています。以下の記事では経過措置の詳細について解説しているため、あわせて参考にしてください。

関連記事:【何パーセント?】インボイス制度の2割特例を解説!免税事業者の仕入に関する経過措置も

②消費税額の記載方法・端数処理が定められている

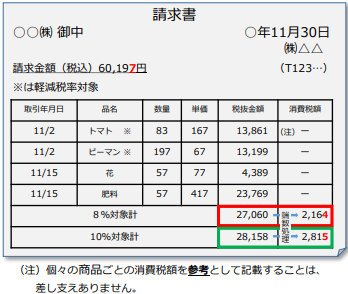

インボイス制度の施行によって、消費税額の記載方法や端数処理の要件が定められています。具体的には、以下のとおりです。

- 記載方法:税率区分(標準税率と軽減税率)ごとに対象取引の金額と消費税額を記載

- 端数処理:1つのインボイス(適格請求書)につき、税率ごとに1回の端数処理

なお、端数処理は商品ごとでの対応は認められないため注意が必要です。

③消費税額の計算で積上げ計算が可能になった

消費税の計算方法について、インボイス制度の施行以前は「割戻し計算」を採用していました。この「割戻し計算」は、1年間の総売上金額や総仕入金額をもとに、納付する消費税を算出する方法です。

一方、インボイス制度では、「積上げ計算」が可能となりました。この「積上げ計算」は、インボイス(適格請求書)ごとの消費税額を一つひとつ積み上げ、最終的な消費税額を算出する方法です。

消費税と所得税の確定申告は、計算や控除など異なる!

消費税の確定申告と勘違いされやすいものが「所得税の確定申告」です。

ただ、両者はそもそも対象となる税金が異なっており、課税対象者や対応時の計算方法、利用できる控除の有無などの適用されるルールがそれぞれで定められています。よって、インボイス制度は消費税にまつわるものであるため、所得税の確定申告への影響はありません。

勘違いされやすいポイントであるため、とくに消費税の課税対象者は注意が必要です。

インボイス制度における消費税の確定申告の流れとは?

消費税の確定申告は所得税と同様に細かな対応が求められます。

もし、この対応を誤ってしまうと申告の修正対応の手間や、税制上のペナルティを受けるリスクなどがあるため、これから申告を予定している場合には、トラブルを避ける意味でも全体の流れをおさえておくことが大切です。

なお、事業の規模が大きければ、自身でおこなわず、税理士に依頼することも検討すべきでしょう。

ここでは、インボイス制度における消費税の確定申告の流れについて、解説します。

- 消費税額を計算する

- 地方消費税額を計算する

- 申告書に記載する

- 申告書を提出する

- 消費税を納付する

①消費税額を計算する

まず、消費税の課税対象となる取引を整理し、売上金額を確定させます。この「売上金額」は事業所得にかかる売上金額、不動産所得にかかる売上金額のほか、業務用固定資産の売却代金などが対象です。

そして、売上金額から課税標準額や消費税額、課税仕入高の合計額などを算出し、最終的な消費税額を算出します。

事業内容や規模、また取引状況によってさまざまな計算が必要であるため、これらの情報を整理してから申告をおこなうようにしましょう。

②地方消費税額を計算する

次に、地方消費税額を計算します。

地方消費税の課税標準となる消費税額を転記し、その後、譲渡割額(納付額)・譲渡割額(還付額)を算出します。

③申告書に記載する

申告書に対して、消費税額や事業者などの情報を記載します。申告書にはさまざまな記載欄があるため、記載する際には注意が必要です。

もし、記載に誤りがあった場合、申告の修正や還付金の精算などの対応が求められ、通常の申告よりも手間がかかってしまいます。

④申告書を提出する

申告書の記入を終えれば、申告書を税務署に提出します。なお、この提出には以下の方法がありますが、オンラインでいつでも、どこでも申告が可能な「e-Tax」の利用がおすすめです。

- e-Tax

- 郵便または信書便

- 税務署へ直接提出

⑤消費税を納付する

申告書で計算された消費税の納付をおこないます。消費税の納付には、以下の方法が挙げられるため、自身の状況にあった方法を選びましょう。

- 振替納税

- e-Taxによる口座振替

- インターネットバンキングやATM

- クレジットカード

- スマートフォンのアプリ

- コンビニエンスストア(QRコードの現金決済)

- 金融機関・税務署の窓口

消費税の納付は通常、毎年3月末までの期限が設けられているため、必ず期限までに納付する必要があります。

消費税の確定申告はサービスやシステムの利用がおすすめ!

今では、消費税の申告が簡単な対応でおこなえるサービスやシステムが提供されています。

システムの場合には入力作業も安易で申告時の手続きもスムーズに進められ、サービスの場合にはすべての対応を代行してもらえるものも存在します。また、インボイス制度の施行にともなう新しいルールにも対応しています。

このようなことから、消費税の確定申告を着実かつスムーズにおこないたい場合には、サービス・システムの利用がおすすめです。

関連記事:インボイス制度で導入すべきシステム4選!導入するべき理由も紹介

関連記事:請求書発行・送付を外注できる代行サービスとは?導入メリットや選び方を紹介

インボイス対応の会計ソフトを活用するメリット

インボイス制度開始後、消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存と正確な管理が必須です。これを手作業で行うと膨大な時間と労力がかかり、ミスが起きやすくなります。

インボイス対応の会計ソフトを活用することで、請求書データの自動読み込みや仕訳登録が可能となり、正確な帳簿作成を効率的に進められます。

また、最新のソフトは税率や控除額を自動計算し、申告書の作成まで一貫して対応できるものが増えています。これにより、事業者は入力ミスや計算間違いを減らし、安心して確定申告に臨むことができます。特に小規模事業者やフリーランスは、コストを抑えつつ精度を高められる点が大きなメリットといえるでしょう。

クラウド型システムで請求書管理を効率化

クラウド型の会計システムは、インターネット経由で請求書や経費データをリアルタイムで管理できるのが強みです。これにより、取引先から受け取ったインボイスを即座にシステムへ反映させ、仕訳処理や経費計上を迅速に進められます。

また、クラウド型は自動バックアップ機能が備わっており、データ紛失のリスクを最小限に抑えられます。

さらに、複数の担当者が同時にデータを閲覧・編集できるため、経理業務の分担や進捗管理がしやすくなります。外出先からのアクセスやスマホ対応など、柔軟性の高さも特徴です。手作業での紙管理やエクセル管理に比べ、時間の節約と正確性の向上が大きな利点となります。

税理士サービスを使ってプロに任せる選択肢

インボイス制度対応や消費税の確定申告を、自社だけで完全にこなすのは難しいと感じる事業者も少なくありません。特に売上規模が拡大したり、取引先が多岐にわたる場合、専門知識や最新の法改正情報が求められます。

そうした場合、税理士サービスを活用する選択肢があります。税理士に任せることで、法令遵守の徹底や正確な申告、税務リスクの回避が期待できます。また、会計ソフトと連携した記帳代行サービスを利用すれば、日常の帳簿管理や請求書処理も丸ごとプロに任せることができます。これにより、事業者は本業に専念でき、安心して申告期を迎えられます。費用はかかりますが、その分のメリットは十分あります。

まとめ|インボイス制度による影響・ルールを理解し、スムーズな確定申告を

本記事では、インボイス制度による消費税の確定申告の影響について、流れやスムーズに進めるための方法を交えて解説しました。

インボイス制度の施行にともなって、消費税の確定申告で必要な対応が変更されています。とくに、「インボイス(適格請求書)」に関することは従来になかったものであるため、これからインボイス制度の利用を検討していれば把握しておく必要があるでしょう。

本記事や本メディアの内容を参考に、インボイス制度による影響・ルールを理解し、スムーズな確定申告をおこなえるようにしてください。