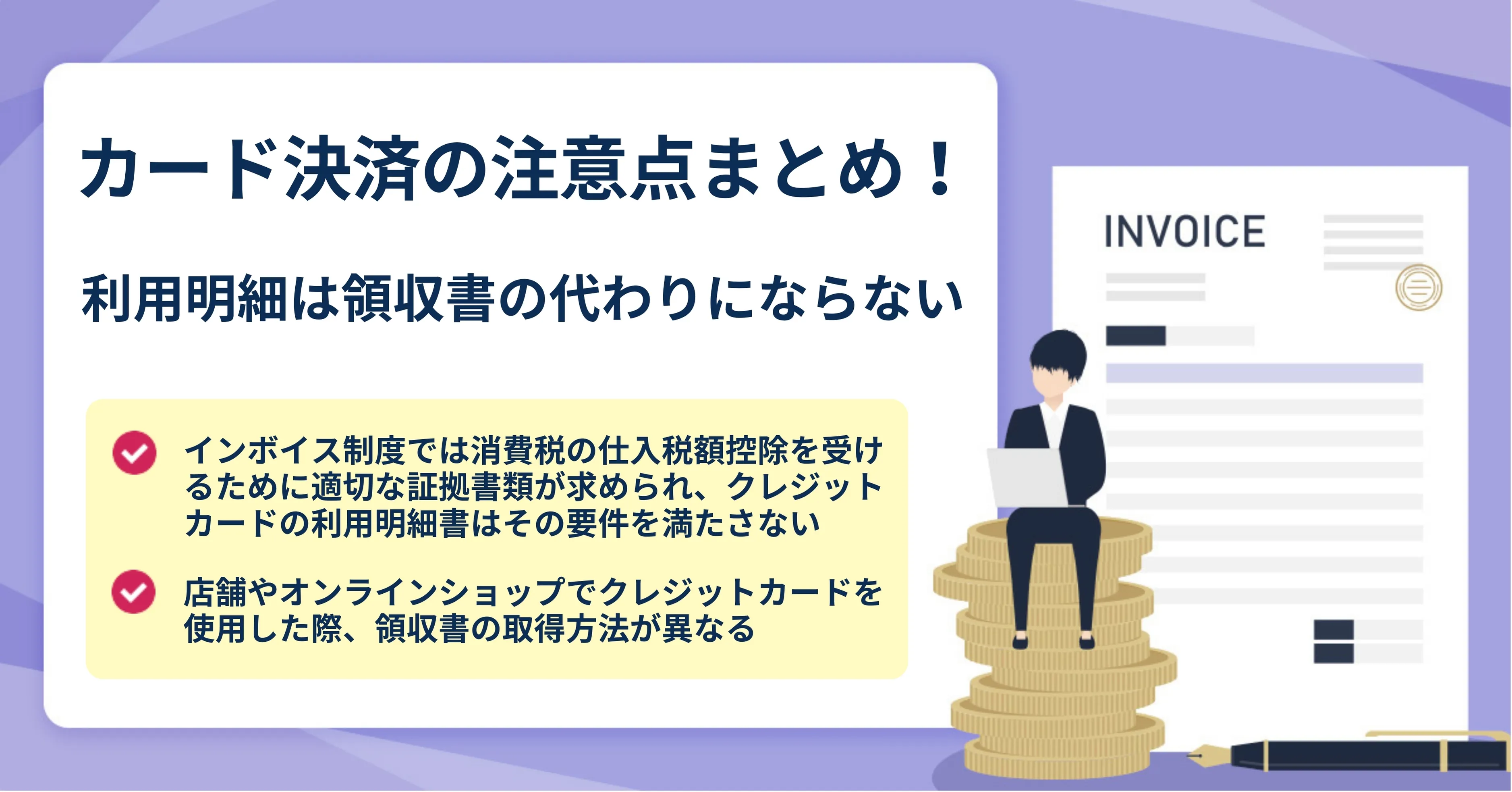

カード決済の注意点まとめ!利用明細は領収書の代わりにならない

更新日:2025.12.07

ー 目次 ー

クレジットカードでの支払いを利用する中で、「利用明細書は領収書として使えるのか?」という疑問を持ったことはありませんか。

本記事では、クレジットカード利用明細と領収書の違いを解説し、それぞれの法的な役割や税務上の扱いについて詳しく説明します。また、インボイス制度の開始に伴い、事業者が注意すべきポイントや、領収書取得の具体的な方法についても分かりやすくまとめています。

特に経費精算や税務申告で必要な書類がどうあるべきか、そしてどのように対応すれば安心かについて具体的に説明します。この記事を読むことで、カード決済における領収書取得の重要性を理解し、実務でのトラブルを防ぐための知識を得られます。

【結論】クレジットカードご利用明細書は領収書の代わりにならない

クレジットカードのご利用明細書は、支払い内容を確認するための重要な書類ですが、法的には領収書の代わりにはなりません。これは、税法上や会計処理の観点から明確に区別されており、利用明細書だけでは税務や経費精算において適切な証拠書類として認められない場合があるためです。

特に、インボイス制度が導入されたことにより、正確な取引記録の重要性が増しています。クレジットカードの利用明細は、購入の詳細や納税義務について完全な情報が含まれていないため、公的な書類としての要件を満たしません。そのため、事業者や個人で経費精算を行う場合でも、必ず正規の領収書を入手し、保管することが必要です。

明細書と領収書が異なる理由

クレジットカードの利用明細書と領収書の最大の違いは、取引の「法的証明能力」にあります。利用明細書は主にクレジットカード会社が発行するもので、カード利用者がどこで、いくら支払ったかを確認するための資料として機能します。しかし、そのデータはカード利用者とカード会社間での記録に過ぎず、取引先との間での正式な金銭のやり取りを証明するものではありません。

一方で、領収書は販売者が発行するものであり、特定の取引が成立したことを公的に証明する書類です。これは、税務署や監査での説明資料として認められる重要な役割を果たします。特に取引先や経費精算に必要な場合は、領収書が無いことで問題が生じる可能性があります。

インボイス制度で求められる書類の要件

2023年に開始されたインボイス制度では、消費税を適切に申告するために購入品やサービスに関する正確かつ完全な記録が求められます。この制度において、取引事実を証明する書類には以下の情報が含まれている必要があります。

|

必要項目 |

説明 |

|

① 取引日 |

実際に取引が行われた日付 |

|

② 取引内容 |

購入された商品やサービスの具体的な内容 |

|

③ 取引金額(税込・税抜金額) |

消費税額を含む明細が記載された合計金額 |

|

④ 発行事業者の登録番号 |

適格請求書発行事業者に登録された番号 |

|

⑤ 発行者の署名または押印 |

取引を証明する正式な印 |

クレジットカード利用明細にはこれらの必須項目が一部またはすべて欠けている場合があります。その結果、税務調査や経費精算での正当性を証明するための要件を満たさないことになります。

取引記録を正確に管理するためのポイント

クレジットカードを利用する際には、以下の方法で正確な取引記録を管理することが推奨されます。

- 購入時に店舗やオンラインショップで必ず領収書を発行してもらう。

- 経費精算や税務申告で必要な情報が漏れないよう、領収書と明細書を併せて保管する。

- 領収書の電子保存が可能な場合は、デジタル形式で整理する。

これらの対策を行うことで、税務署などの公的機関や会社内の精算手続きで問題が発生するリスクを最小限に抑えることができます。

クレジットカードでの支払いと領収書の基本的な違い

クレジットカード利用明細とは何か

クレジットカード利用明細書は、カード会社が発行する書類であり、カードを利用して行った取引の詳細を一覧形式で示したものです。利用者がどの店舗やサービスでいくらの支払いを行ったのかが記載されています。

これは毎月の締め日後に発行されることが一般的です。利用明細には、以下の項目が含まれることが多いです。

|

項目名 |

内容 |

|

利用日 |

クレジットカードで支払いを行った日時 |

|

利用店舗名 |

カードが利用された店舗やサービス名 |

|

利用金額 |

購入や支払いをした金額 |

|

支払い区分 |

一括払い、分割払い、リボ払いなどの支払い方法 |

|

カード会員情報 |

カード名義人の名前や会員番号 |

このように、利用明細書は利用履歴を確認するための補助的な資料として役立ちますが、税務申告や経費精算など正式な用途には適さない場合があります。

領収書とはどのような書類なのか

領収書とは、金銭の受領事実を証明するために発行される書類です。支払い相手が具体的な金額や支払者の情報を記録し、税法上の証明書類として利用できます。

日本における標準的な領収書には、以下の情報が記載されるのが一般的です。

|

項目名 |

内容 |

|

発行者の名前と住所 |

支払いを受け取った人や事業者の情報 |

|

受領金額 |

実際に受け取った金額と内訳 |

|

発行日 |

領収書が発行された日付 |

|

宛名 |

支払者の名前(通常「上様」や法人名) |

|

印鑑または署名 |

発行者の認証を示すもの |

領収書は、特にインボイス制度が始まる2023年以降、適正な控除や税務処理を行う上で重要な証憑資料としての役割が強調されています。

利用明細と領収書の違いと誤解されやすい理由

クレジットカードの利用明細と領収書は、一見似ているようで明確に異なる役割があります。しかし、多くの人がその違いを正確に把握していないため、誤解が生じることがよくあります。

具体的には、利用明細はカード会社が発行する「取引一覧表」であり、証明書類ではありません。一方で、領収書は店舗や事業者が発行し、金銭が受領された証明を正式に示すものです。

以下に両者の主な違いをまとめました。

|

項目 |

クレジットカード利用明細 |

領収書 |

|

発行者 |

クレジットカード会社 |

店舗や事業者 |

|

目的 |

取引履歴の確認 |

支払いの証明 |

|

法的効力 |

税務証明書類としては不十分 |

税務証明書類として有効 |

|

記載内容 |

取引日時、金額、店舗名など |

支払者名、金額、内訳、発行者情報など |

|

利用用途 |

日常的な確認、支出管理 |

経費精算、控除申請など |

特に法人や個人事業主の場合、経費処理や税務調査で領収書が必要になるため、利用明細だけに頼らないことが重要です。また、オンラインショッピングや電子マネーでの決済が増える中、領収書の発行手順をきちんと理解しておくことも重要性を増しています。

インボイス制度と領収書の重要性

インボイス制度の概要と課税事業者への影響

インボイス制度は2023年10月より日本国内で導入された新しい消費税の仕入税額控除制度です。この制度により、適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書」(いわゆるインボイス)を保存していないと、仕入税額控除を受けられなくなります。これにより、特に課税事業者が経費精算や税務申告を行う際には、従来以上に適切な書類の管理が求められます。

課税事業者にとって、この制度は事務手続きや記録保持に要する負担が大きくなる一方で、税務処理における透明性を高める効果をもたらすとされています。しかし、それに伴い取引先への適切な請求書発行が求められるようになり、特に経費精算における領収書や請求書の重要性が増しています。

クレジットカード利用時のインボイス対応について

クレジットカードを使用して商品やサービスを購入した場合でも、インボイス制度の適用を受けるためには、適格請求書に該当する書類が必要です。具体的には、クレジットカードのご利用明細書は通常、適格請求書に該当しません。店舗やオンラインでクレジットカード決済を行った際に、適格請求書もしくは領収書を別途取得する必要があります。

多くのカード会社の利用明細には取引先名と金額が記載されていますが、インボイスとして認められる必須要件である「適格請求書発行事業者番号」や「取引内容の明細」が含まれていない場合があります。これらを満たしていない利用明細書のみを保管しておくと、仕入税額控除が受けられない可能性があります。

インボイスにおける領収書と利用明細の取り扱い

クレジットカード決済における領収書の役割は、インボイス制度の下でさらに重要性を増しています。現金取引での領収書と同様に、クレジットカード決済時にも、適格請求書発行事業者が発行する領収書を取得する必要があります。一部の店舗や事業者では、クレジットカード利用明細だけでは税務上の証拠書類として十分でないことを明示しています。

例えば、オンラインショッピングにおいては、購入時にPDF形式などでダウンロードできる領収書を積極的に利用することがおすすめです。これには納税者番号や取引内容、金額の詳細が記載されており、適格請求書としての要件を満たしているケースがあります。さらに、これらを紙媒体に出力し、ファイリングしておくことで、今後の税務調査時にも安心して備えることができます。

以下は、適格請求書発行事業者との間で発行される一般的な書類の比較です。

|

書類 |

適格請求書の要件を満たすか |

備考 |

|

クレジットカードご利用明細書 |

いいえ |

店舗や取引先の事業者番号が記載されていないことが多い |

|

適格請求書(インボイス) |

はい |

発行事業者の登録番号、取引内容、税率内訳が記載されている |

|

領収書(店舗発行) |

条件により可能 |

発行者が適格請求書発行事業者である場合に有効 |

複数の書類を組み合わせて保管する際は、法的要件を把握した上で適切に整理・管理することが重要です。

関連記事:インボイス制度でクレジットカード決済時の対応は?領収書や明細に関するルールも解説

カード決済時の領収書取得の具体的な方法

店舗でクレジットカードを使用する場合の方法

店舗でクレジットカードを利用した際、領収書の取得は通常レジで対応する形となります。クレジットカード決済を行うと、その場で「クレジットカード控え」が発行されます。しかし、これは領収書としては認められないことが一般的です。そのため、実際の領収書が必要な場合は、購入時に店員へ領収書の発行を依頼することが必要です。

発行時には、「宛名」や「但し書き」などを記載してもらうことで、税務上の証拠書類としての役割を果たしやすくなります。特定の宛名が必要な場合(例えば、会社名や経費処理のための氏名など)は、その場で明確に伝えるようにしましょう。

また、一部の店舗ではクレジットカードで支払った場合、領収書発行ができないケースもあります。このような場合でも、経費精算や税務処理が必要な場合には、店舗に直接確認して代替の書類を提供してもらえる可能性があるか確認するようにしてください。

オンラインショッピングでの領収書の発行手順

オンラインショッピングでは、商品購入時に領収書発行を依頼する手順が異なります。以下では主要なオンラインストアを例に、具体的な手順を解説します。

Amazon

Amazonで購入した商品について領収書を取得する方法は次の通りです:

- Amazonの公式サイトにログインし、トップページ右上の「アカウント&リスト」をクリックします。

- 表示されたメニューから「注文履歴」を選択します。

- 対象の注文を選び、「注文の領収書/購入明細書」リンクをクリックします。

- 表示された領収書のデータをそのまま印刷するか、PDFとして保存することで証拠として使用できます。

Amazonでは、個別に宛名や但し書きを指定できないため、必要な場合は事前にカスタマーサービスへ問い合わせることをお勧めします。

楽天市場

楽天市場における領収書の発行は、各店舗ごとのポリシーに依存します。具体的な手順は以下の通りです:

- 楽天市場にログインし、トップページから「購入履歴」をクリックします。

- 該当する商品注文を選択し、店舗ごとの「ショップ情報」を確認します。

- ショップページまたは購入確認画面で、「領収書発行依頼」のオプションがある場合はそこから発行を依頼します。

- オプションがない場合は、直接店舗へメールや電話で問い合わせ、領収書を郵送またはデジタル形式で送付してもらうことができます。

楽天市場では、購入履歴そのものが領収書の代わりとして使用される場合もあるため、税務上認められるか事前に確認しておくと安心です。

Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピングで購入した商品の領収書を取得するには、以下の手順を参考にしてください:

- Yahoo!ショッピングにログインし、右上の「購入履歴」をクリックします。

- 購入した商品の横にある「注文詳細を見る」を選択します。

- 注文詳細ページから「領収書発行依頼」または「ショップに問い合わせる」オプションを使用して領収書を依頼します。

- ショップによってはデジタルのみの発行に対応していたり、郵送で提供されたりすることがありますので、依頼時に詳細を確認してください。

Yahoo!ショッピングも楽天市場と同様、購入履歴や明細書を領収書の代わりにする店舗があるため、ショップの対応方針をよく確認する必要があります。

参照:領収書を発行してほしい

領収書が必要な経費精算時に注意すべきポイント

経費精算を行う際には、会社や組織のルールに応じた領収書の形態が求められることがあります。以下のポイントに注意してください:

- 宛名の記載:領収書には、必ず経費を処理する際に必要な「宛名」を記載してもらうようにします。適切な宛名がない場合、会社側で認められない可能性があります。

- 但し書きの確認:但し書きには、具体的な費目や購入内容がわかる形で記載されることが理想的です。「お品代として」という汎用的な表記の場合は注意が必要です。

- デジタル領収書の可否:近年ではデジタル領収書も多く採用されていますが、一部の企業では紙の領収書を必須とする場合があります。事前にルールを確認しておきましょう。

日本国内でのインボイス制度に適応したクレジットカード会社の取り組み例

インボイス制度が開始されることに伴い、多くのクレジットカード会社では新しい対応を行っています。以下に主な取り組み例を挙げます:

- 明細書の電子化:インターネットから詳細な取引情報をダウンロードできるサービスを提供するカード会社が増えており、一部はインボイス要件を満たす形で提供されています。

- 会計ソフトとの連携機能:一部のクレジットカード会社では、利用明細を直接会計ソフトへ連携できる機能を提供しています。特に税務処理が簡便化されるため、事業者にとって有効な選択肢です。

- 領収書のオンライン発行サービス:一部のカード会社では、領収書をオンライン形式で発行できる専用システムを用意しています。これにより、領収書が発行されない店舗でもカード会社から証明書類を取得できる場合があります。

これらの取り組みにより、クレジットカードを利用した決済時においてもインボイス制度への対応が進化しています。利用するカード会社のサービス内容をよく確認し、最大限活用してください。

法的観点から見たクレジットカードの利用明細と領収書

税務処理における領収書の役割

税務処理において、領収書は経済活動の記録として重要な役割を果たします。特に、企業や事業主が経費を計上する際には、支出が適正かつ正当であることを証明する文書として必須です。日本では、領収書は支払いが実際に行われたことを示す正式な記録として認識されており、税務署や監査機関に対して支出の証明を行うための主要な証拠書類となります。

具体的には、領収書には以下の情報が含まれていなければならないとされています:

|

必要項目 |

詳細 |

|

購入日 |

税務申告や帳簿記録で日付が合致することが求められます。 |

|

購入品目またはサービス内容 |

経費として認められる項目であることを明記します。 |

|

金額 |

税込金額が明確に表示されていなければなりません。 |

|

発行者の情報 |

発行元の名称や住所が記載されていることが必要です。 |

|

支払者の情報(場合による) |

経費精算において、支払者の名前が必要なことがあります。 |

このように、領収書には法律で求められるポイントが多く、それを満たさないと税務処理において有効な証拠として機能しない可能性があります。

経費や控除申請で認められる書類の範囲

税務上、経費や控除の申請を行う際には、領収書が最も広く認知され利用される証拠書類ですが、それと同様に一部の代替書類も認められるケースがあります。例えば、請求書や納品書、契約書の写しなどが具体例に挙げられます。ただし、これらの書類も必要な情報が揃っていることが前提となります。

一方で、クレジットカードの利用明細書については、取引の概要を示す書類として使用される場合がありますが、領収書の代替として完全に認められるわけではありません。以下に、領収書とクレジットカード利用明細書の違いを比較します:

|

書類 |

役割 |

法的有効性 |

|

領収書 |

経費精算や税務調査における主要な証拠書類 |

非常に高い |

|

利用明細書 |

カード取引履歴の記録 |

限定的(詳細情報に欠ける場合が多い) |

例えば、利用明細には購入品目や商品詳細情報が記載されていない場合が多く、その点が領収書と異なります。税務上では、細かな詳細が不明な明細書は支払の証拠として十分ではない場合があるため、必ず領収書を取得することが推奨されます。

利用明細だけでは税務上の証拠書類として不足するケース

クレジットカードの利用明細書は、確かに支払いの履歴を示す重要な書類です。しかし、それだけでは税務上の証拠書類として不十分なケースが多いのが現実です。以下のような状況では、利用明細ではなく領収書が必須となります:

- 支出内容の正確な内訳を証明する必要がある場合(例:経費が認められる業務上の購入)

- 購入品目やサービス内容が明示されていない場合

- 課税事業者としてインボイス発行義務を証明する場合

特に、日本のインボイス制度においては、適格請求書(いわゆるインボイス)が取得されていない場合、消費税控除の対象外となる可能性があります。そのため、クレジットカード利用明細だけでは消費税申告を適切に行えない場合もあります。この点からも、領収書の重要性は非常に高いと言えるでしょう。

さらに、税務署の調査においては、取引ごとの詳細を確認されるケースがあります。その場合、領収書がない取引は疑問視されるリスクがあり、取引の正当性を説明しなければならない可能性があります。これを回避するためにも、日常的に領収書を保管する習慣をつけることが重要です。

領収書を安全に保管するためのポイント

長期間保管が必要な領収書と保管方法

領収書は、税務調査や経費精算、人事関連の手続き時など、後で必要になる場合に備えて安全に保管することが重要です。特に法人や個人事業主の場合、税務上の必要性から領収書の保管期限が定められており、通常7年間保管することが基本となります。

保管方法としては以下の手段があります:

|

保管方法 |

利点 |

注意点 |

|

紙のままファイリング |

手軽で整理しやすい |

湿気や火災、紛失に注意が必要 |

|

スキャンしてデジタル化 |

スペースを取らず検索が容易 |

バックアップを取ることが必要 |

|

経費精算アプリを活用 |

自動分類機能で効率的 |

アプリのセキュリティを確認 |

紛失時に再発行を依頼する際の注意点

領収書を紛失した場合、再発行を求めるのが一般的な対応です。ただし、再発行を依頼する際には以下の点を念頭に置く必要があります。

まず、店舗や発行元によっては再発行を断られるケースがあります。特に「領収書の二重発行は禁じられる」という法律に基づき、発行元が慎重になることがあります。そのため、紛失が判明したら速やかに発行元に連絡を取り、事実を丁寧に説明することが重要です。

加えて、再発行の依頼には時間がかかる場合があるため、領収書の複製や代替となる資料(例: クレジットカードの利用明細書、レシートなど)が利用可能であれば、併せて活用することを検討しましょう。

デジタル領収書の活用と保存のメリット

近年では、紙の領収書の代わりにデジタル領収書を利用する機会が増えてきました。この方法には以下のようなメリットがあります。

デジタル領収書は、ペーパーレスによる環境保護に貢献するだけでなく、紛失や劣化のリスクを大幅に低減します。また、クラウドサービスを活用すれば、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスが可能で、必要に応じて簡単に出力できる点も大きな魅力です。

保存する際には、事業者が保存要件を満たした形で管理することが求められます。例えば、日本では電子帳簿保存法に基づき、「タイムスタンプの付与」「改ざん防止措置」などが求められます。この点をクリアすることで、紙の領収書と同様に税務上の証拠書類として認められます。

おすすめのツールとしては、クラウド型経費精算ソフトやスキャン代行サービスなどがあります。これらのサービスをうまく組み合わせることで、効率的かつ安全に領収書を管理することが可能です。

まとめ

クレジットカードの利用明細書は領収書の代わりとして法的に利用できない場合が多く、経費精算や税務処理では注意が必要です。特にインボイス制度が適用される場合、適切な領収書を取得し保存することが重要です。オフラインやオンラインでのカード決済時には、領収書の発行手続き方法を事前に確認し、合理的に対応することが推奨されます。

また、保存にはデジタル保存を活用することで利便性を高め、不備によるトラブルを防ぐことが可能です。楽天市場やAmazonなどでは領収書の発行手順が明確に示されているため、それらを参考にしながら進めましょう。最終的には、法的リスクを回避するためにも、利用明細書ではなく正式な領収書を活用し、インボイス対応を含めた正確な管理を心がけることが大切です。