封筒への請求書の入れ方や向きがわからない!宛名の書き方や注意点も解説

更新日:2025.03.03

ー 目次 ー

請求書を郵送する際は、封筒への入れ方や向きで自社のビジネスマナーに対する姿勢が取引先に伝わります。封筒の入れ方によってビジネスマナーがないと判断されれば、信用を失ってしまい契約を継続してもらえない可能性もあるでしょう。

上記のようなことから、請求書を郵送する際は封筒の入れ方や選び方、また宛名の書き方などのマナーを把握してから対応しておけばミスを減らせるでしょう。

本記事では、封筒への請求書の入れ方や向きを解説します。

【結論】請求書の入れ方や向きは使用する封筒によって異なる

請求書の入れ方や向きは、郵送で使用する封筒の大きさや形によって異なります。使用する封筒にあわせた方法を理解しておき、送付時に焦らないようにしましょう。

ここでは、使用されることの多い2パターンに分けて入れ方や向きを解説します。

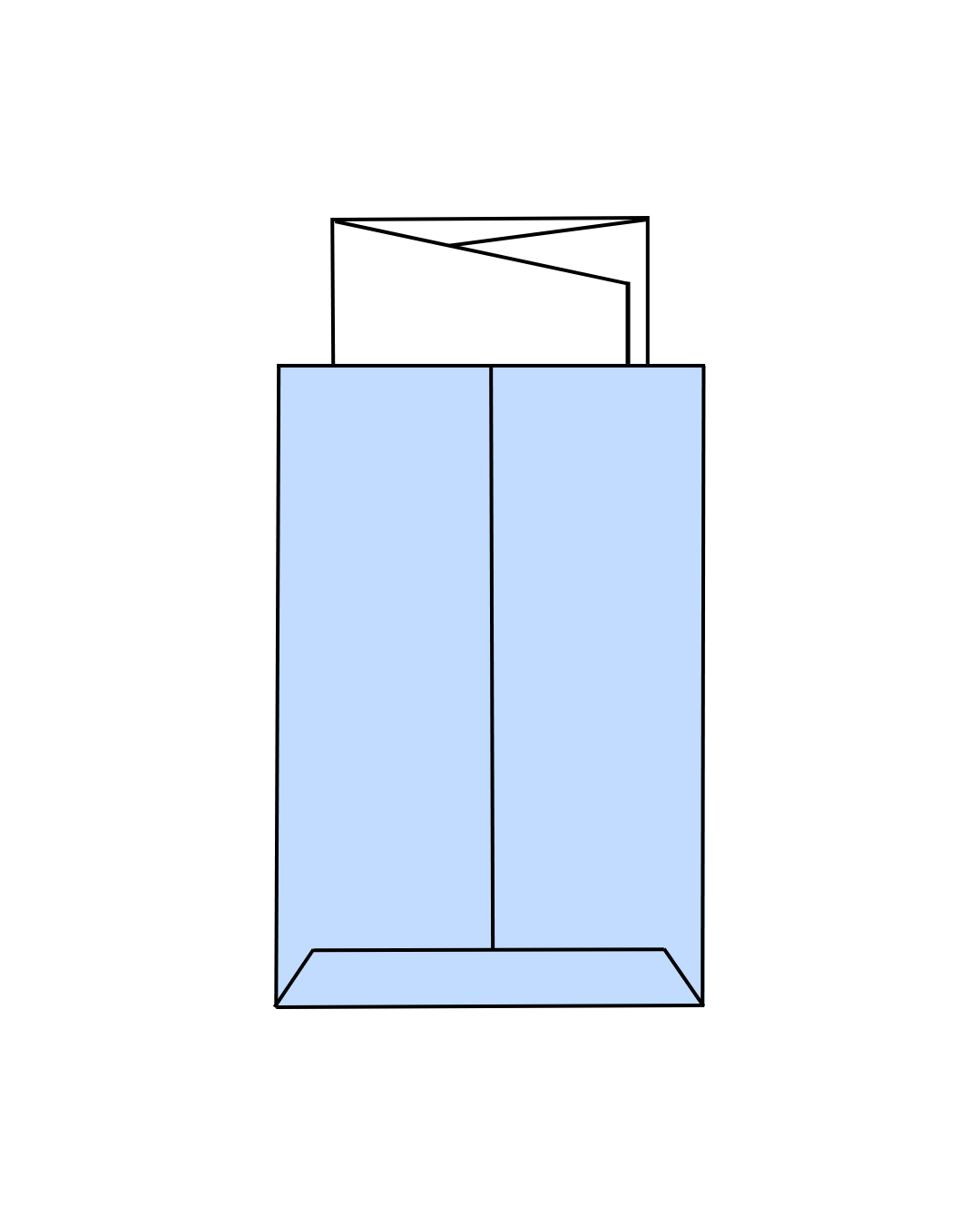

①請求書を三つ折りしたときの封筒の入れ方

封筒に請求書を入れる際は、書類を三つ折りにすることが一般的です。封筒に入れる向きは、封筒を裏返しに置いた場合、三つ折りにした上辺が右側に来るようにしましょう。

引用:請求書の正しい折り方!二つ折り・三つ折り方法や封筒の入れ方も解説

上記の向きで入れることで、取引先が封筒を開いた際に請求書の内容を確認しやすくなります。ただし、窓付きの封筒を使用する場合は宛名が見えるように折りたたんで入れましょう。

②封筒がA4サイズのときの入れる向き

A4サイズの封筒を使う場合は、請求書を折り曲げずに送付が可能です。その場合は、文字が印刷された面が封筒の表面に来るように入れましょう。封筒から書類を出した際に取引先が内容を確認しやすくなり、請求書のチェックがスムーズになります。

請求書を封筒に入れるときの折り方は3つに分かれる

請求書を封筒に入れる場合の折り方には、三つ折りが基本です。三つ折りで請求書を折る際は、タイトルが上になるように書類を置き、下から折り上げましょう。書類を開き、はじめにタイトルが見えれば問題ありません。

なお、使用する封筒や請求書のサイズによっては四つ折りや二つ折りで対応する必要があります。

請求書の正しい折り方が知りたい方は、下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:請求書の正しい折り方!二つ折り・三つ折り方法や封筒の入れ方も解説

請求書を入れる封筒の選び方

請求書の郵送時に使用する封筒の種類は、とくに決まっていません。

しかし、選び方を理解しておくことで、請求書を入れやすい封筒が選べます。また、封筒の選び方は取引先への配慮につながる可能性もあるため理解しておきましょう。

ここからは、請求書を入れる封筒の選び方を解説します。

①大きさは一般的に長形3号・角形2号を使用する

請求書を送付する封筒は、一般的に「長形3号」や「角形2号」が利用されています。長形3号の使用時は三つ折り、角形2号は折らずに封入が可能です。

なお、請求書を郵送する封筒は一般的に縦型の使用が多くなっています。

②封筒の色は白か薄い青色

請求書を郵送する封筒の色には法律上のルールはなく、白や薄い青色を選ぶことが多くなっています。

封筒の色は茶でも問題はないものの、宛名や差出人が見にくくなる可能性があるため、なるべく明るい色が推奨されています。また、会社のロゴを封筒に印刷するならば、白を選ぶと封筒の色にロゴの発色が左右されにくくなるでしょう。

なお、黄色や赤などの色はビジネスシーンではあまり使用されないため避けると安全です。

【手書きOK】請求書を入れる封筒の宛名の書き方

請求書の封筒の宛名を書く際は、手書きで書く企業も多くあります。事前に書き方を理解しておくことで、取引先にビジネスマナーへの不安を持たれる心配が少なくなるでしょう。

ここでは、請求書を入れる封筒の宛名の書き方を解説します。

①縦型の封筒を使用する場合は宛名も縦書きにする

封筒に記載する取引先の住所や担当者名は、封筒の形にあわせて方向を決める必要があります。縦型の封筒を使用する場合は縦書き、横型の封筒を使用する際は横書きが基本です。

ただし、郵便番号を記載する箇所が封筒にあるならば、記載欄にあわせましょう。使用する封筒に郵便番号の記載欄がないのであれば、封筒の右上に算用数字で記載しましょう。

②表面に「請求書在中」と記載

封筒のなかの書類が請求書の場合は、表面に「請求書在中」と記載しましょう。請求書在中を記載する場所は、封筒の左下が一般的です。

なお、封筒の宛名は黒での記載が多いものの、「請求書在中」は赤字で記載しても問題ありません。また、「請求書在中」は手書き以外にもスタンプでの対応も可能です。

③差出人の書き方は封筒の継ぎ目によって異なる

封筒の裏面には、差出人である自社の名称を記載しましょう。

差出人の書き方は封筒の裏面にある継ぎ目によって異なり、継ぎ目がなければ左下に郵便番号・住所・企業名・担当者を記載します。封筒に継ぎ目がある際は、継ぎ目をまたぐ形で右側に郵便番号と住所、左側に企業名と担当者名を書きます。

なお、差出人の郵便番号も横書きにしましょう。さらに、左上に郵送日を記載しておくことで、取引先にいつ郵送した書類なのかが伝わります。

請求書を封筒で郵送するときの注意点

請求書を郵送で送る際は封筒の入れ方や向きだけでなく、送付状の同封や送り方に注意しましょう。入れ方や向きが正しくても、ほかの部分でビジネスマナーが欠けている点があれば取引先に対して失礼にあたります。

ここからは、請求書を封筒で郵送する際の注意点を解説します。

①送付状を同封する

ビジネスシーンでは、請求書を郵送する際は請求書のみではなく、送付状を送りましょう。

送付状を添えることで、同封書類の内容が取引先に伝わりやすくなります。送付状がなくても同封書類が請求書なのか伝わるものの、ビジネスマナーの一環のためかならず入れましょう。

請求書に同封する送付状の作り方が知りたい方は、下記の記事が参考になります。

関連記事:【テンプレートあり】請求書の表紙の作り方とは?記載項目も詳しく解説

②請求書は普通郵便や速達で送る

請求書を郵送する際は、普通郵便や速達で送りましょう。

請求書は信書の扱いになるため、発送方法によっては郵送できないケースがあります。信書を取り扱えるのは、日本郵便株式会社もしくは総務大臣の許可を受けた信書便事業者のみです。

ただし、日本郵便株式会社でもゆうパックやゆうメールは信書の送付が不可であるため注意しましょう。ルールを守らない場合、3年以下の懲役または360万円以下の罰金の刑に処される可能性があります。

③切手の貼り忘れや金額に注意する

普通郵便の料金は、封筒の大きさや重さ、厚みによって異なります。封筒に貼り付けた切手の金額が異なっている場合、取引先が受け取り時に足りない分を徴収されたり戻ってきてしまったりします。

請求書が届いていない場合は失礼な印象になるため、貼る切手の金額ミスは避けましょう。郵送の料金が不足していないか心配な際は、郵便局の窓口で依頼することでミスを防げます。

まとめ|請求書を封筒に入れるときは入れ方や向きに注意しよう

本記事では、封筒への請求書の入れ方や向きを解説しました。

請求書を郵送する際は、入れ方や向きに注意しなければ、取引先にビジネスマナーを疑われてしまう可能性があります。さらに、封筒の向きや入れ方だけでなく送付状の同封や送付方法にも注意しましょう。

請求書を封筒に入れる向きや折り方がわからなくなった場合は、本記事を参考に郵送すると安心です。