JIIMA認証とは?電子帳簿保存法との関係や対応ソフト一覧を一挙紹介!

更新日:2025.09.06

ー 目次 ー

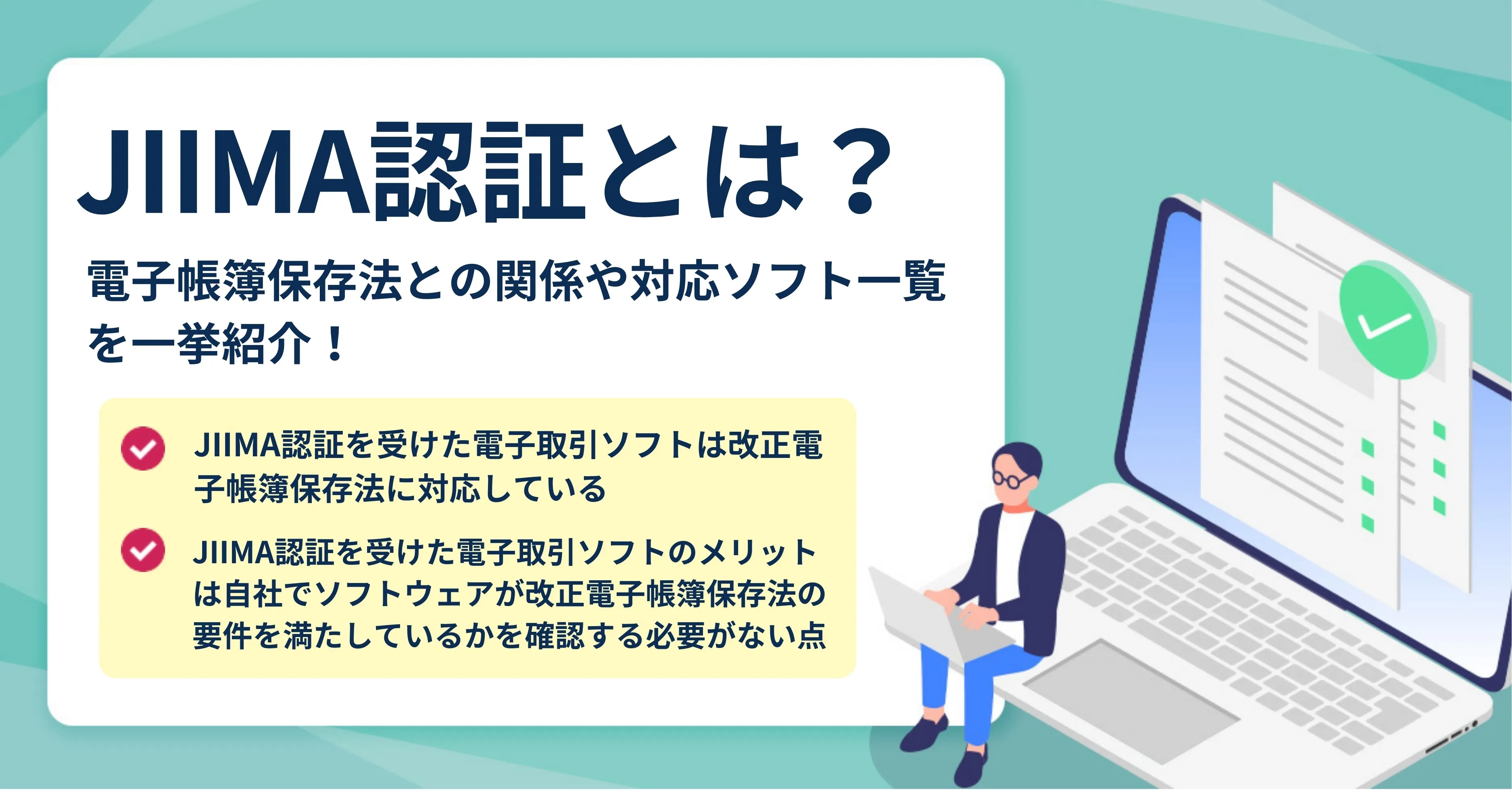

JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が実施している、電子帳簿保存法に適合したソフトウェアを認証する制度です。企業はJIIMA認証を取得したソフトウェアを導入することで、電子帳簿保存法への対応をスムーズに進めることができます。

JIIMA認証を取得したソフトウェアは、電子データの真正性、可視性、保存方法など、電子帳簿保存法の要件を満たしていることが保証されています。そのため、企業は安心してこれらのソフトウェアを利用することができます。

本記事では、JIIMA認証の概要、電子帳簿保存法との関係、JIIMA認証を取得したソフトウェアの一覧、JIIMA認証を受けたソフトウェアを使用するメリットなどを詳しく解説します。JIIMA認証を理解し、電子帳簿保存法への対応を効率的に進めましょう。

- JIIMA認証とは何か

- JIIMA認証と電子帳簿保存法の関係性

- JIIMA認証の種類と対応ソフト一覧

- JIIMA認証を受けたソフトウェアを使用するメリット

- 電子帳簿保存法に対応したソフトウェアを選ぶポイント

JIIMA認証とは?

JIIMA認証とは、電子帳簿保存法についての認証制度です。この制度を運用しているのはJIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)です。

JIIMAでは市販のソフトが要件をしっかりと満たしているかを確認しています。例えば、JIIMAが認証しているソフトには、電子取引(電子契約)ソフト、電子保存ソフト、スキャナ保存ソフトなどが挙げられます。

JIIMAが機能を認めているソフトかどうかは、パッケージやメーカーのホームページで確認可能です。パッケージやホームページの紹介欄に認証ロゴの使用が認められているため、ユーザーは認証済みなのかどうかをすぐに判断可能です。

電子帳簿保存法の要件やポイントはこちらで詳しく解説しています。

【2022年1月改正】電子帳簿保存法の変更点を分かりやすく解説|要件や対応のコツを紹介

いまさら聞けない、電子帳簿保存改正のポイント

JIIMAの歴史と認証の目的

JIIMAの前進である日本マイクロ写真協会(JMA)は1958年に設立されました。その後、1995年にJIIMAに名称が変更されています。

JIIMAが認証制度をスタートさせた目的は、多くの企業が電子帳簿保存法に対応できるようにするためです。電子帳簿保存法にはさまざまな要件が設けられているため、あらゆる企業が取り組むにはハードルが高い傾向にありました。

また、電子帳簿保存法は定期的に改正があり、企業は常に最新の動向を把握する必要があります。企業によっては最新の法改正に対応しれきないかもしれません。このような状況に対して、JIIMAでは、どのような企業であっても電子帳簿保存法に取り組めることを目的に認証制度をスタートさせました。

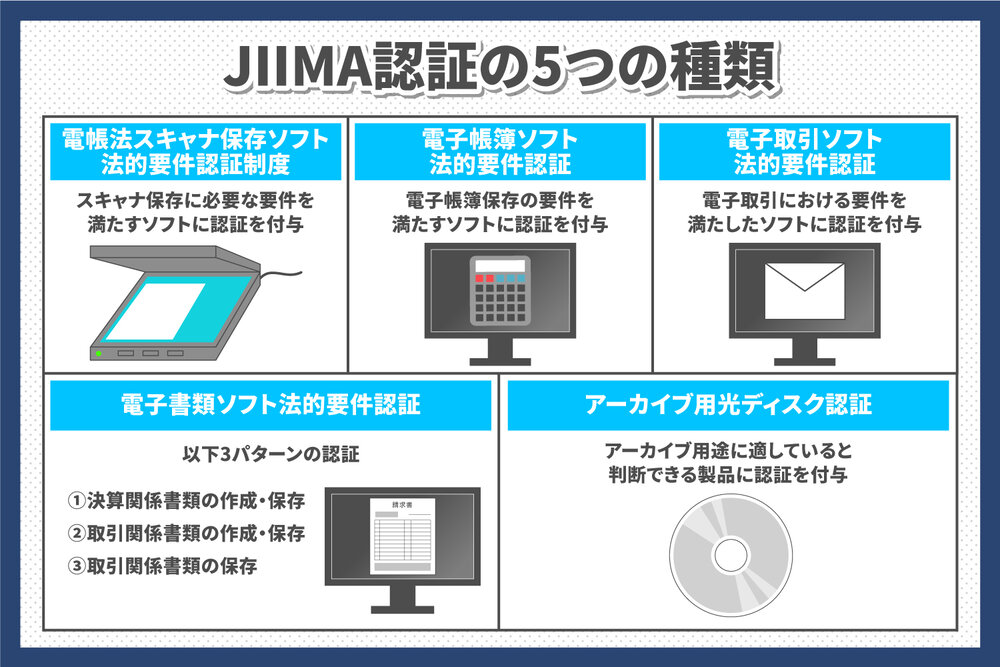

JIIMA認証は5つの種類に分かれる

電子帳簿保存法はスキャナ保存、電子取引保存などいくつかの区分が設定されており、それに伴ってJIIMA認証も5種類に分かれます。ここではそれぞれの認証の種類について解説します。

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度

電子帳簿保存法では、請求書や見積書など紙で発行し、受領した書類をスキャン保存することが可能です。

書類のスキャナ保存については、真実性、可視性の確保が要件です。真実性とはスキャンした際に改ざんや削除を防ぐための仕組み、可視性とはすぐに検索でき、分かりやすい状態で表示できる仕組みを指します。

JIIMAではスキャナ保存に必要な要件を満たしているソフトに認証を付与しています。

電子帳簿ソフト法的要件認証

会計ソフトの他、電子的に作成した仕訳帳や売掛帳などの国税関係書類は、システム関係書類の備え付けをはじめとした要件を満たせば、電子保存が可能です。

電子帳簿保存の要件を満たすソフトに対して、JIIMA認証が付与されています。

電子取引ソフト法的要件認証

電子取引(電子的なやりとり)で受け取った国税関係書類は真実性と可視性を確保して保存する必要があります。これまでは電子取引における国税関係書類は、プリントアウトして紙での保存が可能でした。しかし、2022年の改正電子帳簿保存法施行によって、2024年1月1日以降は電子取引によるデータはデータのままの保存が必要です。(※)

JIIMAでは電子取引における要件を満たしたソフトに認証を付与しています。

※参考:国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました〜令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要〜」P3

電子書類ソフト法的要件認証

企業によっては、コンピューターで作成した請求書、領収書などの国税関係書類を、プリントアウトして取引先に提出しているケースもあるでしょう。この際、発行した国税関係書類の控えを電子保存するには、システム関係書類の備え付けをはじめとした要件を満たす必要があります。

国税関係書類の控えを電子保存する場合であっても、JIIMAが機能を保証しているソフトであれば問題なく使用可能です。

なお、JIIMAによる電子書類ソフト法的要求認証は次の3パターンがあります。

- 決算関係書類の作成・保存

- 取引関係書類の作成・保存

- 取引関係書類の保存

アーカイブ用光ディスク認証

さまざまな書類をデータとして業務で使用するパソコンに保存していると、内蔵ハードディスクの容量が少なくなってしまいます。内蔵ハードディスクの容量が少なくなると、パソコンの作動に支障をきたすかもしれません。また、パソコンが故障した際に保存していたデータが紛失する可能性もあります。

このようなリスクを回避するのに効果的なのが光ディスクです。光ディスクの中でもアーカイブ用のディスクであればパソコンよりも長期間保存できるのが一般的です。また、光ディスクであれば収納しやすいというメリットもあります。

JIIMAでは独自の試験を実施して、アーカイブ用途に適していると判断できる製品に認証を付与しています。

JIIMA認証を受けた電子取引ソフトは改正電子帳簿保存法に対応している

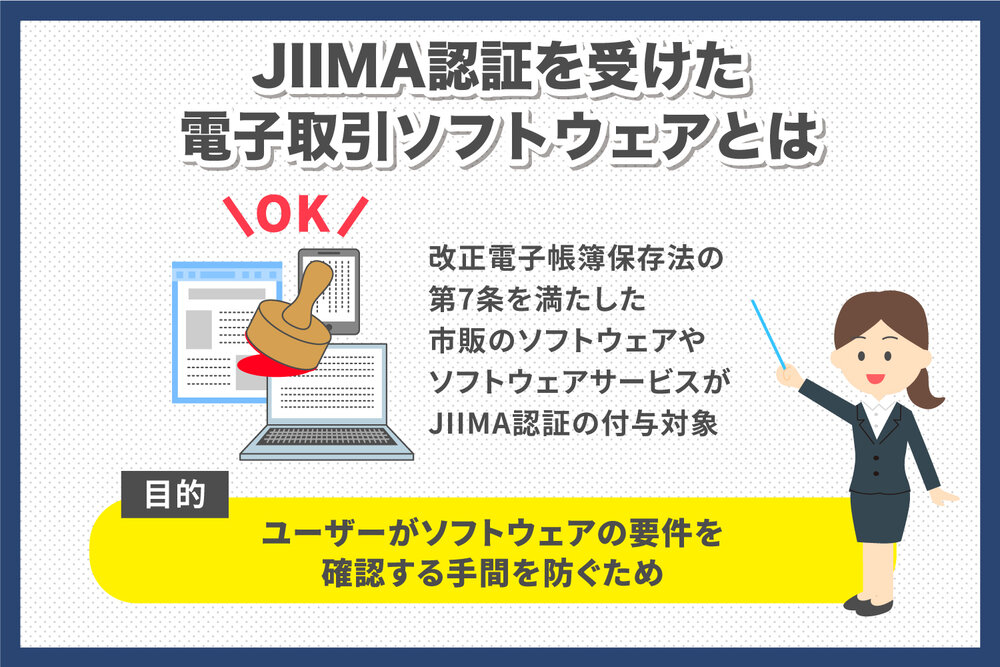

JIIMA認証を受けている電子取引ソフトウェアは、改正電子帳簿保存法の要件を満たしています。具体的には、改正電子帳簿保存法の第7条を満たした市販のソフトウェアやソフトウェアサービスが、JIIMA認証の付与対象です。改正電子帳簿保存法第7条では、電子取引を交わした際に取引情報についての電磁的記録保存を義務づけています。

JIIMAによる認証を受けた電子取引ソフトウェアは、2023年12月15日時点で210本以上となっています。JIIMA認証を受けた電子取引ソフトウェアの一覧は、JIIMAの公式ホームぺ―ジから確認が可能です。

※参考:JIIMA「電子取引ソフト法的要件認証製品一覧」

電子取引ソフトウェアにJIIMA認証を付与している目的

JIIMAが電子取引ソフトに認証を付与しているのは、ユーザーがソフトウェアの要件を確認する手間を防ぐためです。JIIMA認証が導入されるまで、ユーザーは製品の情報や要件を一つひとつチェックして、導入するソフトウェアを選定していました。しかし要件を満たしているかの判断は難しく、導入自体の停滞を招いていました。そこでJIIMA認証制度を立ち上げ、ソフトウェアの選定や導入を支援しています。

電子取引ソフトウェアがJIIMA認証を受けているかどうかは、ステッカーで確認可能です。ステッカーは六角形と円の2種類で、どちらも「JIIMA」と「電子取引ソフト法的要件認証」と記載されています。

なお、JIIMAでは電子取引ソフトウェアをはじめとして、スキャナ保存や電子帳票システムなど5つの認証制度を設けています。いずれも認証を受けている製品であれば、関連する法律に則った運用が可能です。

JIIMA認証を得ているソフトはどこで探せる?

JIMA認証の有無はソフトのパッケージやホームページで確認可能です。パッケージやホームページに認証マークが掲載されているためです。しかし、ソフトのパッケージやホームページ一つひとつを確認するのは、時間がかかってしまいます。

複数のソフトの情報を確認するのであれば、JIIMAのサイトを確認してみましょう。JIIMAのホームページでは認証の種類に応じてソフトを掲載しています。国税庁のホームページでもJIIMAのホームページを案内しています。

JIIMA認証が付与されているソフト一覧

JIIMA認証は、ソフトウェアの機能や用途に応じて、以下の種類に分けられます。

- 電子帳簿保存ソフト法的要件認証

- 電子取引ソフト法的要件認証

- 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証

- 電子書類ソフト法的要件認証

電子帳簿保存ソフト法的要件認証:電子帳簿保存法に対応した会計ソフトなど

この認証は、会計ソフトなど、電子帳簿を保存するためのソフトウェアに付与されます。JIIMA認証を取得した会計ソフトは、電子帳簿保存法で求められる要件を満たしており、企業は安心して電子帳簿を保存することができます。

代表的な電子帳簿保存ソフトとしては、以下のようなものがあります。

- 弥生会計

- freee会計

- マネーフォワード クラウド会計

これらのソフトは、いずれもクラウド型会計ソフトであり、インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこでも利用することができます。

電子取引ソフト法的要件認証:電子取引のデータを保存するためのソフト

この認証は、電子取引のデータを保存するためのソフトウェアに付与されます。電子取引とは、電子メールやEDIなどを利用した取引のことです。JIIMA認証を取得した電子取引ソフトは、電子取引データを安全かつ確実に保存することができます。

代表的な電子取引ソフトとしては、以下のようなものがあります。

- 楽楽明細

- BtoBプラットフォーム 請求書

- インフォマート

これらのソフトは、請求書や領収書などの電子取引データを、電子帳簿保存法の要件に準拠した形で保存することができます。

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証:紙の書類をスキャンして電子データとして保存するためのソフト

この認証は、紙の書類をスキャンして電子データとして保存するためのソフトウェアに付与されます。JIIMA認証を取得したスキャナ保存ソフトは、スキャンしたデータの真正性や可視性を確保し、電子帳簿保存法の要件に準拠した形で保存することができます。

代表的なスキャナ保存ソフトとしては、以下のようなものがあります。

- ScanSnap

- Adobe Acrobat

- PFU ScanSnap

これらのソフトは、高精度なOCR機能を搭載しており、スキャンした書類から文字情報を自動で抽出することができます。

電子書類ソフト法的要件認証:電子書類を保存するためのソフト

この認証は、電子書類を保存するためのソフトウェアに付与されます。電子書類とは、契約書や稟議書など、電子データで作成された書類のことです。JIIMA認証を取得した電子書類ソフトは、電子書類を安全かつ確実に保存することができます。

代表的な電子書類ソフトとしては、以下のようなものがあります。

- DocuWorks

- Adobe Acrobat Sign

- クラウドサイン

これらのソフトは、電子署名やタイムスタンプなどの機能を搭載しており、電子書類の真正性や信頼性を確保することができます。

JIIMA認証を受けたソフトウェアを使用するメリット

JIIMA認証を受けたソフトウェアを使用するメリットは多岐に渡ります。主なメリットとして下記が挙げられます。

- ペナルティリスクの軽減

- 業務効率の向上

- セキュリティ対策

- コスト削減

- コンプライアンスの強化

データに不備があるとペナルティが科せられる可能性がある

電子帳簿保存法では、電子データの保存方法について、厳格なルールが定められています。これらのルールに違反した場合、企業は罰金などのペナルティを科される可能性があります。

JIIMA認証を受けたソフトウェアは、電子帳簿保存法の要件を満たしていることが保証されているため、ペナルティリスクを軽減することができます。

業務効率の向上

JIIMA認証を受けたソフトウェアは、電子データの保存、管理、検索などを効率的に行うための機能を備えています。そのため、従来の紙媒体での保存と比べて、業務効率を大幅に向上させることができます。

例えば、ある企業では、JIIMA認証を受けた電子帳簿保存ソフトを導入したことで、帳簿作成にかかる時間を30%削減することに成功しました。

セキュリティ対策

電子データは、紙媒体と比べて、紛失、盗難、改ざんのリスクが高いという側面があります。JIIMA認証を受けたソフトウェアは、セキュリティ対策にも力を入れており、企業は安心して電子データを保存することができます。

例えば、アクセス権限の設定、データの暗号化、不正アクセスの検知など、様々なセキュリティ機能が搭載されています。

コスト削減

JIIMA認証を受けたソフトウェアを導入することで、紙媒体の保管スペース、印刷代、郵送費などのコストを削減することができます。また、業務効率の向上により、人件費の削減にも繋がる可能性があります。

コンプライアンスの強化

企業は、法令を遵守し、コンプライアンスを強化することが求められています。JIIMA認証を受けたソフトウェアを導入することで、電子帳簿保存法を遵守し、コンプライアンスを強化することができます。

改正電子帳簿保存法に対応したソフトウェアを選ぶ5つのポイント

改正電子帳簿保存法に対応したソフトウェアを選ぶポイントは、JIIMAによる認証を受けているかどうかだけではありません。次のようなポイントも確認しておきましょう。

- 取り扱える書類が幅広い

- 自社のシステムと連携できる

- 料金プランが自社に合っている

- 操作がしやすい

- サポート体制やオプション機能が整っている

1. 取り扱える書類が幅広い

ソフトウェアの中には、取り扱っている書類が限られるものもあります。例えばシステムによっては請求書には対応していても、見積書や納品書には対応していないといったケースがあるでしょう。取り扱う書類の幅広さによっても、業務負担の軽減の度合いは変わってきます。請求書は電子化しているものの、見積書や納品書は電子化していない場合などは、管理が煩雑になる可能性があります。そのため、改正電子帳簿保存法に対応したソフトを導入する際は、取り扱える書類の幅広さを確認しましょう。

2. 自社のシステムと連携できる

自社ですでに使用しているシステムと連携できるかどうかも、大きなポイントです。自社で導入しているシステムやソフトウェアと連携することで、業務の効率化が期待できるでしょう。また、システム同士を連携できれば、情報入力時のタイプミスも防げます。そのため、導入を検討する際は業務のフローやシステムを見える化し、それに対応できる電子帳簿保存システムかどうかを確認しましょう。

3. 料金プランが自社に合っている

料金プランが自社に合っているかどうかも、ソフトウェア導入前に把握しておきましょう。改正電子帳簿保存法に対応したシステムは種類やサービスによって料金プランが異なります。中には初期費用だけでなく、利用状況に応じて費用が発生する従量課金制を採用しているものもあります。そのため、料金プランを確認する際は、初期費用だけでなく利用状況によってどれくらいの負担が発生するのかを把握することが大切です。

また、利用するアカウント数によって追加料金が発生するケースもあります。利用するアカウント数が多くなることが予想されるのであれば、アカウント数が無制限のシステムが適しているでしょう。

料金プランを確認したら、自社の業務範囲に見合っているかを照らし合わせます。出費を抑えて改正電子帳簿保存法への対応を進めるのであれば、電子取引データのみ対応といったように、狭い範囲からスタートするのがおすすめです。

4. 操作がしやすい

ソフトウェアの操作性も、大切な判断材料となります。導入したソフトウェアが操作しにくいと、かえって業務効率の低下につながりかねません。そのため、可能であれば導入前にデモ体験や無料トライアルをして、直感的に操作できるかどうかを確認しておきましょう。例えば実務に携わる従業員を選定して、実際に操作してもらい意見をヒアリングする方法などがおすすめです。

5. サポート体制やオプション機能が整っている

改正電子帳簿保存法に対応したソフトウェアを選ぶ際は、サポート体制も確認しておきましょう。新しいシステムやソフトウェアを導入すると、従業員からさまざまな質問が寄せられる可能性があります。このような質問に対して的確に対応するためにも、ソフトを提供するベンダーのサポート体制が備わっているかを確認しておくことが大切です。

ベンダーのサポート体制を確認する際は、次のような点に着目しましょう。

- 初期設定のサポート

- 運用のサポート

- 電話以外にメールやチャットでのサポート

- サポート対応時間

また、動画で使用方法を学べるようなサポートコンテンツの有無もチェックポイントの一つです。

サポート体制と併せて、オプション機能も重要です。例えば、顧客が電子データではなく、紙の請求書郵送を希望するケースもあります。そのため、オプション機能として請求書の郵送代行を備えているソフトウェアが適しているでしょう。

<$mt:Include module="バナー_明細_下"$>

JIIMA認証のソフトを選ぶ際は必要な機能があるのかを確認

JIIMAがその機能性を保証しているソフトなら要件を満たしているため、心配することなく導入可能です。しかし、JIIMA認証であってもどのような機能が備わっているかは、ソフトによって異なります。そのため認証のマークがついているからといって無作為に選ぶのではなく、自社で必要な機能が備わっているかを確認しましょう。

必要な機能の有無以外にも次のような点もソフト選びのポイントです。

- サポート体制があるか

- トライアル期間があるか

- 費用が予算に見合っているか

サポート体制があるか

JIIMA認証が付与されているソフトであっても、使用してみるとさまざまな疑問が出てくる可能性があります。そのため、導入後に十分なサポートを受けられるかどうかは大きなポイントです。例えば、チャットボットでの問い合わせに対応しているメーカーであれば、土日や営業時間外であっても問い合わせが可能です。

メーカーによるサポート導入後だけではありません。メーカーによっては導入前のソフト運用の段階からサポートしてくれるケースもあります。

トライアル期間があるか

トライアル期間が設けられていれば、本格的な導入前にソフトの使用感を確認できます。使いにくければ、ソフトの定着につながりません。従業員にとって使いやすいソフトかどうかはあらかじめ確認しておきましょう。

トライアル期間に従業員に使用してもらって、使用感や優れている点、改善点などを把握しておくのがおすすめです。なお全てのソフトにトライアル期間が設けられているわけではありません。そのため、トライアル期間が何日か設けられているか、期間中に機能の制限があるかなどを確認しておきましょう。

費用が予算に見合っているか

導入にあたっての費用が予算と見合っているかの確認も必要です。例えば、予算をオーバーして無理に導入してしまうと、解約しなければならなくなります。ソフトを解約すると改めて業務フローを組み直す、新たにソフトを導入するなどの手間が発生しかねません。ソフトの費用を確認する際は毎月一定額が発生するのか、利用分を支払うのかどうかも確認しましょう。それぞれの特徴は次のとおりです。

- 毎月一定額を支払うタイプ:毎月の支払い額が明確なためシステムにかかる費用を計算しやすい

- 利用分を支払うタイプ:使用量に応じて分だけ支払うため無駄なく支払える

JIIMA認証を受けた電子取引ソフトを使って適切にデータを保存しよう

JIIMAでは、改正電子帳簿保存法の要件を満たした電子取引ソフトウェアにJIIMA認証を付与しています。認証は評価機関、事務局、審査員会という3つの機関でのチェックを経て付与されています。JIIMAによる認証を受けた電子取引ソフトウェアであれば、自社でソフト選定をする時間を短縮できるだけでなく、ミスの防止にもつながるでしょう。電子取引ソフトウェアのように、改正電子帳簿保存法に対応したものを導入する際は、JIIMA認証以外にも操作のしやすさやサポート体制などを確認しておくのがおすすめです。

株式会社インボイスは法人向けに通信料金や公共料金の一括請求サービスを提供しています。多くの請求書を改正電子帳簿保存法に則って管理・保存するのは、企業の負担になりかねません。一括請求サービスでは通信料金や公共料金の支払いを代行。バラバラ届いていた請求書を1枚で受け取り、支払いも1回にまで削減可能です。請求書の管理や保存にお悩みの方はぜひご相談ください。