【無料DL】新リース会計基準に向けた各社の対応状況

更新日:2025.10.16

ー 目次 ー

2027年4月から適用される新リース会計基準。

経理担当者の中には、これまでの会計処理や契約管理の方法を見直す必要があり、「どこから手を付ければいいのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、株式会社インボイスが実施した「新リース会計基準への取り組み調査」(対象:330人)の結果をもとに、リース管理の現状や新基準への対応状況を整理していきます。

他社の対応状況や方針を参考に、自社の準備を進めるヒントにしてください。

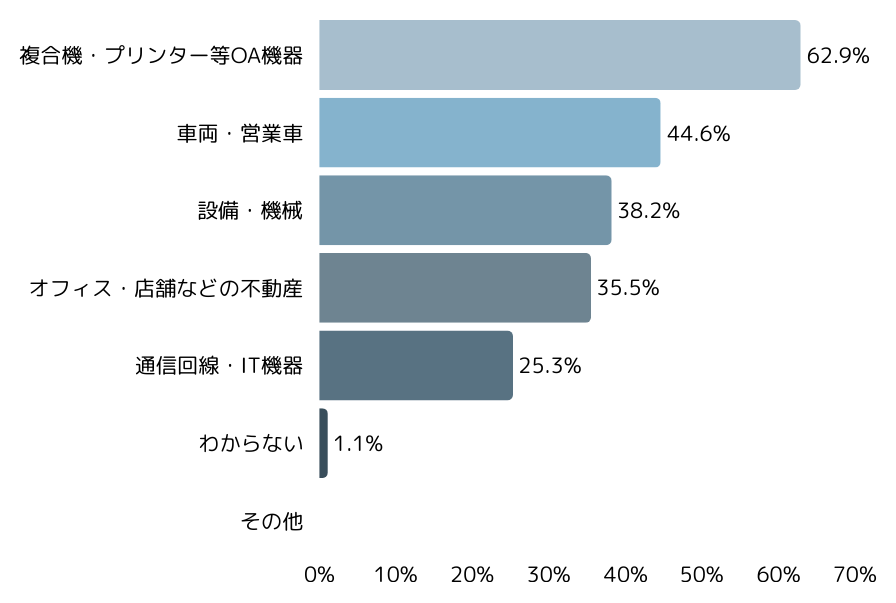

◼︎"OA機器"が最多、企業で管理されるリース資産の種類

企業で管理されているリース資産の種類についての調査では、「複合機やプリンターなどのOA機器」(62.9%)が最も多く、全体の6割を超えています。次いで「車両・営業車」(44.6%)、「設備・機械」(38.2%)、「不動産(オフィス・店舗)」(35.5%)が挙げられ、幅広い業務資産がリースの対象になっています。

特にOA機器は業種を問わず必要不可欠な資産であり、多くの企業がリース契約を活用していると考えられます。

新リース会計基準に対応するには、まず自社のリース資産の全体像を把握しておくことが重要です。

【 Q1.会社で管理している主なリース資産の種類をすべて教えてください 】

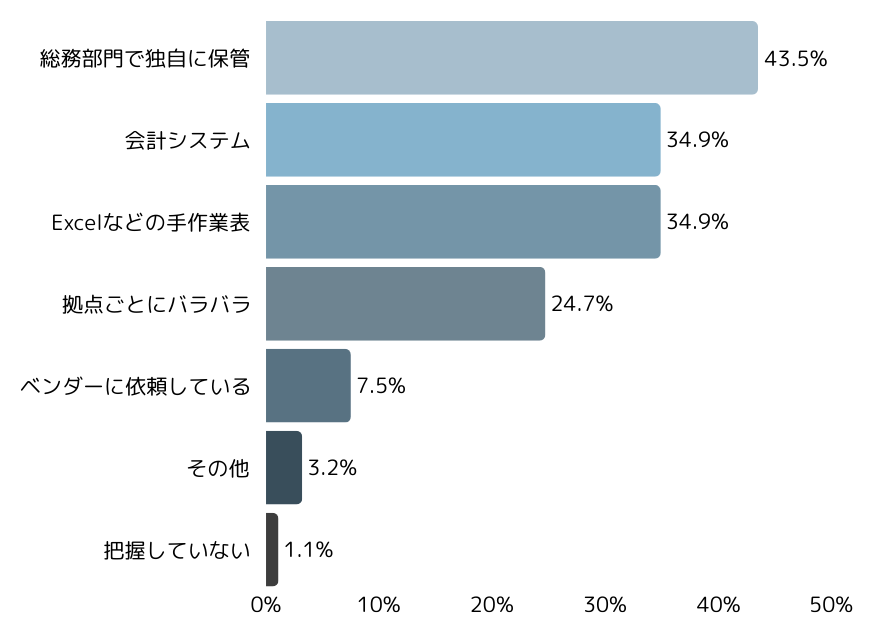

◼︎リース契約情報の管理方法は企業ごとに多様

リース契約情報の管理方法については、「総務部門で独自に保管」(43.5%)が最も多く、次いで「会計システム」「Excelでの手作業表」(どちらも34.9%)が続きました。また、「拠点ごとにバラバラ」に管理している企業も24.7%存在しており、管理方法は企業ごとの差があります。

手作業や拠点ごとの独自運用に依存している企業も多く、契約情報の一元化は十分に進んでいないことが分かります。こうした分散管理は、業務効率や正確な会計処理に影響する可能性があるため、管理方法の整理と標準化が課題となってきます。

【 Q2.リース契約の情報はどこで管理されていますか? 】

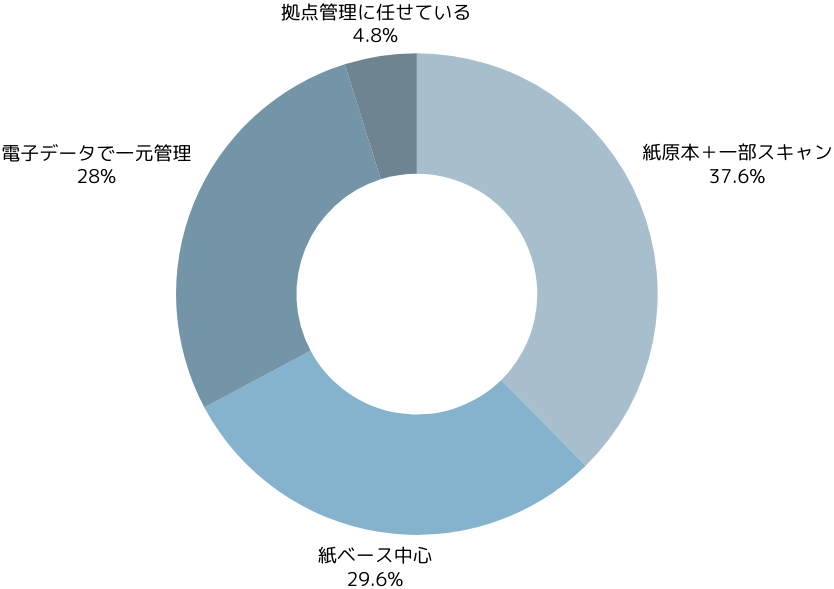

◼︎"電子データで一元管理"は少数派、契約書・明細の保管方法

契約書や明細の保管方法の調査では、「紙原本+一部スキャン」が37.6%で最も多く、次いで「紙ベース中心」(29.6%)、「電子データで一元管理」(28%)でした。この結果から、契約書や明細の保管は紙が主流であり、完全に電子化している企業は全体の3割未満と少数派であることが分かりました。

電子データで保管すれば、検索性や共有性が高まり、会計処理や監査対応の正確性・迅速性も向上します。今後は電子データによる一元管理を進めることが課題となっています。

【 契約書や明細の保管はどのようにされていますか? 】

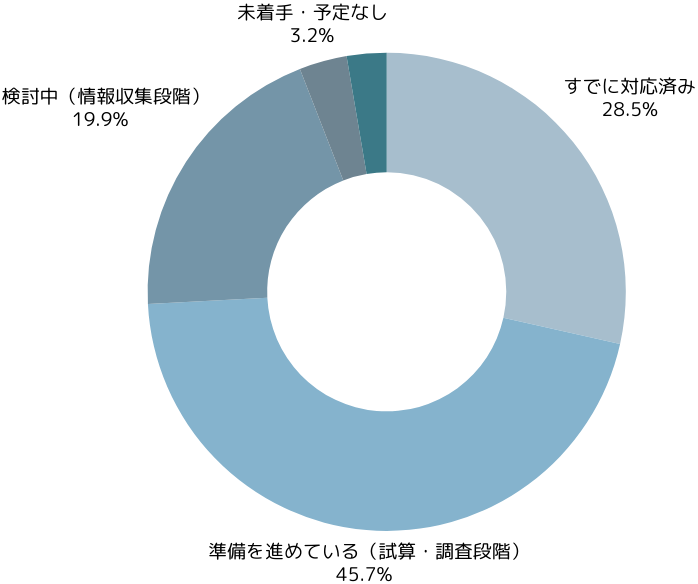

◼︎全体の約半数が準備中、新会計基準への対応状況

調査によると、「すでに対応済み」と答えた企業は28.5%と3割に届かず、多くは準備や検討の段階にとどまっています。最も多かったのは「準備を進めている(試算・調査段階)」(45.7%)で、全体の約半数が準備中です。「未着手・予定なし」は3.2%にとどまり、多くの企業は対応の必要性を認識しているものの、完了には至っていません。

新リース会計基準への対応は、社内体制の整備や契約情報の管理方法と密接に関わるため、単に会計処理を変えればいいということではありません。対応が遅れると決算や開示に影響する可能性もあるため、早めの準備が求められます。

【 現在、新リース会計基準への対応状況はどの段階ですか? 】

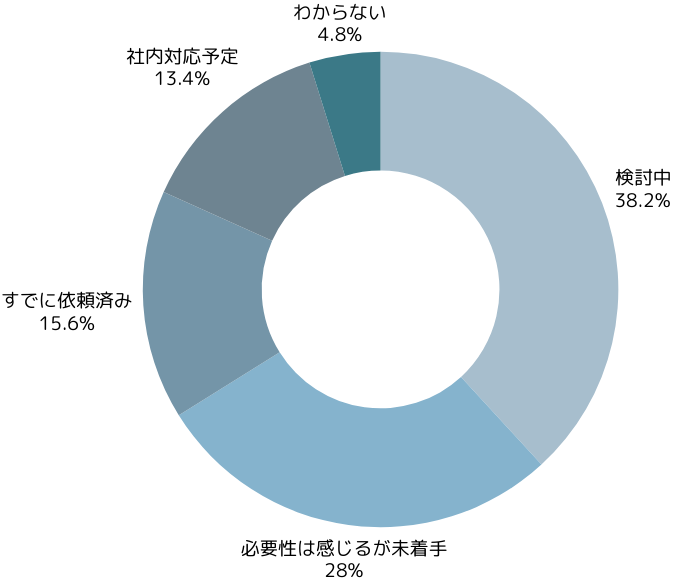

◼︎新基準対応準備における外部支援の必要性

外部支援を利用するかの調査では「検討中」の企業が38.2%で最も多く、「必要性は感じるが未着手」(28%)と続きました。「すでに依頼済み」(15.6%)の企業を含めると、外部支援を必要としている企業は全体の約8割にのぼります。

一方で「社内対応予定」と回答した企業は13.4%で、社内だけで進める企業は少数派です。

新基準対応は会計処理の正確さだけでなく、社内リソースの補完も求められるため、外部支援の活用は今後さらに広がる可能性があります。

【 新基準対応のために、外部の支援を検討していますか? 】

◼︎まとめ

多くの企業が新リース会計基準への対応の必要性を認識している一方で、まだ準備段階にあることが分かりました。

対応は単に会計処理を変えるだけでなく、契約情報の管理や社内体制の整備が求められます。

具体的には、リース期間や更新オプション、残存価値など契約ごとの情報を正確に把握することが重要です。経理だけでなく、総務・法務など他部署から情報を集め、社内の管理ルールや承認フローを整備することも欠かせません。

対応が遅れると決算書や開示資料に誤りが生じる可能性があるため、まずは「契約情報を整理する」「社内で誰が何を担当するかを決める」といった基本的なステップから着手することをおすすめします。

直前で慌てて対応が遅れることがないよう、今のうちから計画的に準備を進めていきましょう。

本資料では、課題や適用方針など、準備を進める企業の具体的な取り組みも詳しく紹介しています。

- 適用に向けた一番の課題

- 新リース会計基準の適用方針

- リース資産の管理や会計処理の改善したいポイント

以下から資料をダウンロードして、準備の参考にご活用ください。