【Web制作者向け】請求書の書き方を解説!帳票作成システムの紹介も

更新日:2025.03.03

ー 目次 ー

Web制作の業務内容はサイト設計やデザイン、コーディングやライティングなどと多岐にわたり、それぞれで決まった価格がないことから、請求書は取引内容が明瞭なものを作成しなければなりません。

くわえて、請求書の内容は所得税や消費税などの税制にも大きく影響します。もし誤った内容で作成してしまった場合には、税制上のトラブルにもなりかねないため注意が必要です。

本記事では、個人のWeb制作者に向けて、請求書の書き方を解説します。帳票作成システムも紹介するため、あわせて参考にしてください。

【テンプレート付き】請求書の書き方を解説!インボイス制度に対応した記載項目も

インボイス制度では請求書の記載項目を定めており、従来の内容に比べていくつかの項目を追加しています。具体的には以下の項目であり、インボイス制度に登録する場合にはインボイス(適格請求書)に対応した書き方を知っておく必要があります。

- 宛先

- 発行者情報(適格請求書発行事業者の登録番号)

- 請求年月日

- 源泉徴収税

- 取引内容・取引年月日

- 振込情報・支払期日

- 税率ごとに区分して合計した対価の額

- 税率ごとに区分した消費税額および適用税率

- 備考欄

※太字にしているものがインボイス制度で追加されたもの

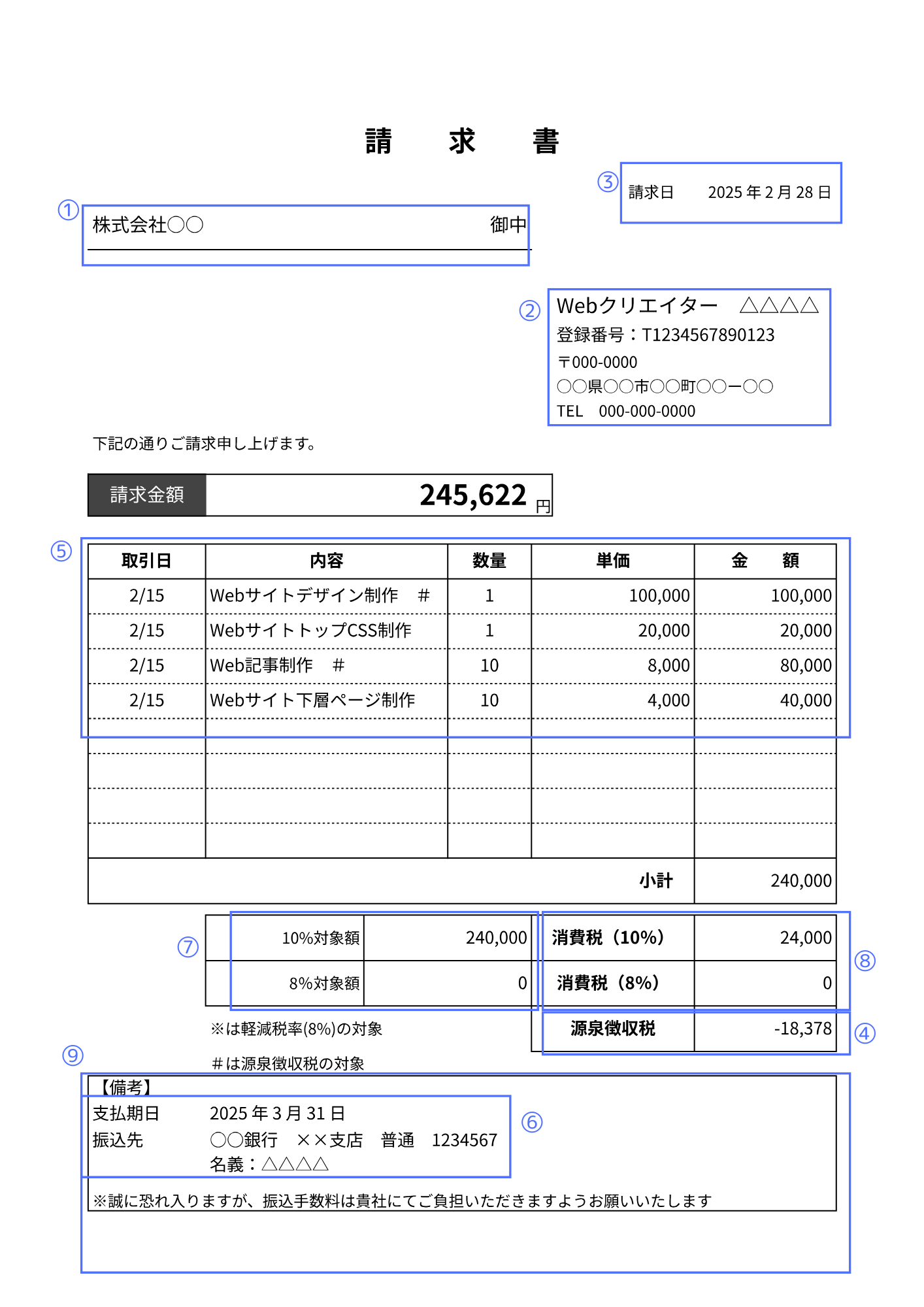

ここでは、請求書の書き方と記載項目について解説します。なお、以下では請求書のテンプレートを掲載しているため、参考にしてください。

①宛先

請求書の宛先には、企業名、個人名、屋号などを記載します。

企業は「㈱〇〇」のように省略せず「株式会社 〇〇」と記載し、末には「御中」をつけます。また、個人事業主の場合は、屋号の有無や順序により敬称が異なる点に注意が必要です。

②発行者情報(適格請求書発行事業者の登録番号)

発行者情報には発行者の名称と住所、電話番号を記載します。また、適格請求書を発行する場合には、インボイス制度の登録番号を記載する必要があります。

③請求年月日

請求書は取引を証明する書類であるため、発行日を記載します。基本的には、請求書は取引先の締め日にあわせて発行するため、取引先の締め日を事前に確認しておきましょう。

④源泉徴収税

源泉徴収とは、事業者が報酬から税金を天引きし、代わりに納税する仕組みです。個人事業主やフリーランスの場合、源泉徴収の対象となる範囲が決まっています。

Web制作のなかには源泉徴収の対象業務があり、その対象業務を請け負って、かつ取引先が源泉徴収義務者であれば源泉徴収がおこなわれます。そのため、請求書作成前に源泉徴収の有無を取引先に確認し、ある場合には源泉徴収税を記載しましょう。

⑤取引内容・取引年月日

請求書には、取引ごとに取引年月日・内容・数量・単価・明細金額がわかる記載が必要です。

1枚の請求書に複数の取引を記載する場合も、各取引で把握できるようにします。取引内容と取引年月日は、適格請求書・区分記載請求書ともに必須の記載事項です。

軽減税率の対象品目がある場合は、項目に「※」をつけて「※は軽減税率の対象」と記載します。

⑥振込情報・支払期日

入金してほしい振込先を記載します。金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座の名義(カタカナ)を正確に記載しましょう。

支払期日は、取引先と事前に確認して記載します。「翌月末日」や「納品日から〇日以内」などの誤解の生じやすい記載は避け、「〇年〇月〇日」と明記したほうが良いでしょう。

⑦税率ごとに区分して合計した対価の額

取引内容で軽減税率の対象項目があった場合、複数税率で混在しないよう税率ごとに合計します。軽減税率の対象がない場合は、一括の合計で問題ありません。

軽減税率の対象は以下のとおりです。

- 酒類・外食を除く飲食料品

- 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

⑧税率ごとに区分した消費税額および適用税率

消費税額と適用税率は適格請求書(インボイス)の記載項目です。

なお、消費税の端数処理は、適格請求書の税率ごとに1回おこなうルールです。取引内容の項目ごとではなく、8%・10%の税率ごとの合計に対して、それぞれの消費税の計算をします。

⑨備考欄

請求書によっては取引の補足情報を記載したり、振込情報を記載したりするケースがあります。このようなケースでは、それぞれを備考欄に記載します。

Web制作の請求書作成で注意したい3つのポイント

請求書はWeb制作の対価をもらうための重要な書類です。税制やビジネスマナーの観点から、請求書はわかりやすく、正確な請求書を発行することが大切です。

ここでは、Web制作の請求書作成で注意したい3つのポイントを解説します。

①Webデザイン・ライティングは源泉徴収の対象

Web制作のなかには、源泉徴収の対象となる業務とならない業務があります。

対象となるWebデザインやWebライティング、バナーの作成などの業務がある場合は、取引先に源泉徴収の有無を確認しましょう。源泉徴収されていることを把握していないと、確定申告で所得税を二重に支払うおそれがあります。

②請求書の項目は作業ごとで記載

請求書の項目を作業ごとに記載すべき理由は以下の2つです。

- 源泉徴収税額の対象業務を明確にするため

- 作業ごとの対価を取引先に把握してもらうため

依頼を受けたWeb制作で、どのような作業をおこなっているかを、相手が納得しやすいよう細分化して記載することをおすすめします。

③Web制作は消費税の対象

消費税は、形がある商品だけでなく、Web上のサービスの対価も対象となるため、忘れずに記載します。

消費税の記載がないと、取引先が金額を誤る場合や、請求書の再発行を依頼される場合があります。取引先に手間をかけてしまうことにもなりかねないため、消費税を記載しトラブルを回避しましょう。

Web制作の請求書作成を助ける帳票作成システム・テンプレートを紹介

インボイス制度や源泉徴収などを把握し、請求書を作成するには時間と手間がかかります。請求書に限らず、書類作成をスムーズにしたい場合は帳票作成システムがおすすめです。

ここでは、請求書作成を助ける帳票作成システムを紹介します。

One Voice明細

One Voice明細の特徴は、シンプルな操作とわかりやすい管理画面です。

不慣れな方でも操作がしやすく、導入後2か月は専任スタッフのサポートがあるため、安心して利用できます。作成した書類をもとに、取引先の要望に応じた発行方法で、送付を代行してくれます。

One Voice明細では無料トライアルも用意されているため、実際の使用感を試してからの導入が可能です。

freee会計

freee会計は日常の経理業務や確定申告を効率化できるシステムです。

サポートも充実しており、疑問や不明点があった際にはメールやチャットでサポートを受けられます。また、無料で提供されているもののなかには、個人事業主向けに源泉徴収ありのテンプレートも用意されています。

楽楽明細

楽楽明細は請求書や納品書などの帳票をアップロードし、自動発行できるクラウド型のシステムです。オンライン発行と紙発行の両方に対応しています。

このシステムでは取引先の請求書の確認状況がわかり、ダウンロードを促す通知ができる機能があります。発行した帳票に対し、取引先から押印したデータの返送してもらうことも可能です。

まとめ|事前の確認でスムーズに請求書を作成しよう

本記事では、個人でWeb制作をおこなう方向けに請求書の書き方を解説しました。

請求書は、どのような取引内容なのか、インボイス制度に対応しているか、源泉徴収が必要なのかなどを事前に確認していれば、スムーズに作成できます。また、丁寧に確認をしていれば、取引先とのトラブルを未然に回避することも可能です。

なお、事務作業の効率化を図りたい場合には、帳票作成システムやテンプレートの利用を検討しましょう。