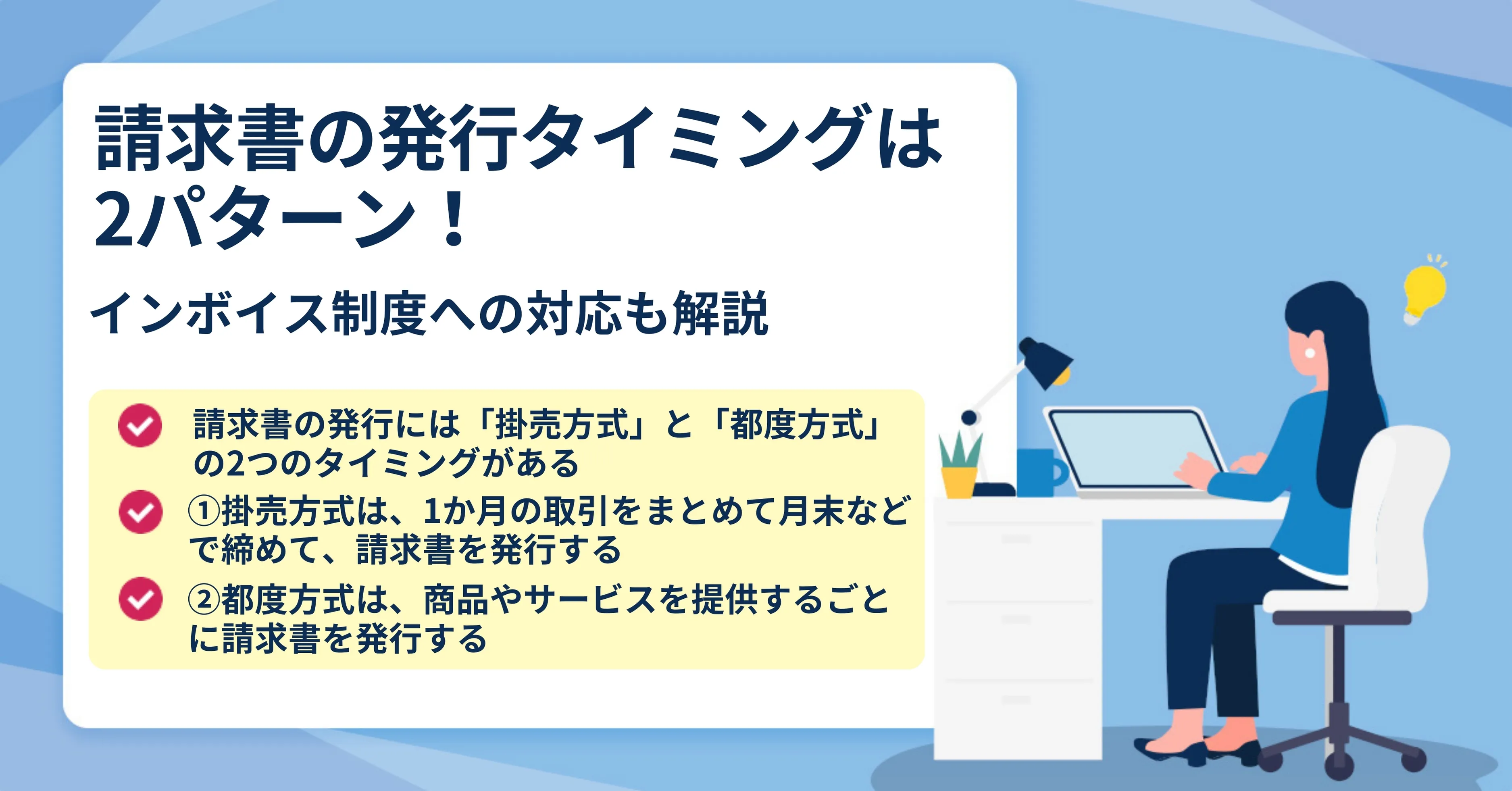

請求書の発行タイミングは2パターン!インボイス制度への対応も解説

更新日:2025.03.03

ー 目次 ー

請求書は取引で重要な書類の1つであり、商品やサービスの提供に対して発行されます。

請求書の発行タイミングは、取引ごとに異なることが一般的です。もし発行タイミングを誤ってしまった場合、取引先との信頼関係が損なわれ、支払いの遅延が発生するリスクがあります。

このようなことから、基本的な請求書のルールを理解しておき、取引ごとに発行タイミングや発行方法を確認しておくことが大切です。

本記事では、請求書の発行タイミングについて、インボイス制度への対応もあわせて解説します。

【重要】請求書発行の2つのタイミングとは?

請求書の発行には「掛売方式」と「都度方式」の2つのパターンがあります。企業間の取引では、取引量や取引先との関係性に応じて適切なパターンの選択が必要です。

また、例外的なケースとして、前払金や着手金を受領する契約の場合は納品書を発行します。納品書を発行する場合でも、適切なタイミングで請求書を発行するためには、取引先に締め日や支払期日を確認しておくことが重要です。

ここでは、請求書発行の2つのタイミングについて解説します。

①掛売方式

掛売方式は、月に複数回取引がある場合に一般的な請求書の発行方式です。1か月の取引を月末などの締め日にまとめて請求書を発行します。

掛売方式は、複数の取引をまとめて1枚の請求書で処理できるため、発行側と受け取る側の双方の事務作業を大幅に削減できます。そのため、継続的な取引がある企業同士では、掛売方式を採用するケースが多いです。

ただし、掛売方式では取引先の支払いサイクルにあわせた適切な締め日の設定が重要です。請求書の発行が遅れると取引先の入金サイクルに影響を与える可能性があるため、締め日までに確実に請求書を発行できる体制を整えておく必要があります。

②都度方式

都度方式は、商品やサービスを提供するごとに請求書を発行する方式です。取引開始から間もない企業との取引や、単発の取引を想定している場合に採用されることが多いです。

都度方式では、商品の納品やサービスの提供が完了した時点で請求書を発行するため、売上の計上がタイムリーにおこなえます。また、取引の透明性も高く、個々の取引内容を明確に把握できる点も特徴です。

ただし、取引のたびに請求書の発行が必要なため、取引頻度が高い場合は事務処理の負担が大きくなります。そのため、継続的な取引が見込める場合は、取引先と相談のうえ、掛売方式に切り替えるのが一般的です。

請求書の発行日の2つの決め方

請求書の発行日の決め方は、発行のタイミングごとに異なります。企業間の取引では相手方の締め日・支払日が決まっているケースが多いため、取引開始前にお互いの認識をあわせることが大切です。

商取引では受注者には商品・サービスを提供する債務が、発注者には代金を支払う債務が発生します。請求書に発行日を記載することで、取引先に債務が発生した日を明確にできます。また、取引内容の正確な記録のためにも、発行日の設定には慎重な対応が必要です。

ここでは、請求書の発行日の決め方について解説します。

①掛売方式の場合

掛売方式の場合は、取引先が指定する締め日や、その月の取引をまとめる日が発行日です。複数の取引をまとめて請求する性質上、支払金額は締め日時点で確定します。

一般的には「月末締め、翌月末払い」や「月末締め、翌々月末払い」といった支払期日が設定されます。そのため、請求書の発行が遅れると取引先の入金サイクルに影響が出る可能性があり、締め日までに確実に発行できる体制を整えることが重要です。

②都度方式の場合

都度方式の場合は、個々の取引完了時点で支払いが発生するため、商品の納品日やサービスの提供が完了した日を発行日として設定します。取引日と請求日の一致で、取引内容の特定が容易になり、支払遅延などのトラブルを防げます。

都度方式は継続的な取引予定がない場合や、個人向けビジネスで多く採用される方式です。ただし、取引頻度が高くなった場合は業務負担が増加するため、取引先と相談のうえ、掛売方式への移行を検討することで効率化が期待できます。

請求書の発行のタイミングに関する3つの注意点とは?

請求書の発行タイミングには法令で定められた要件が存在し、これを守らないと法令違反となってしまう可能性があります。また、発行日の改ざんは不正とみなされる可能性があるため、発行日は取引先とよく話し合って決めることが重要です。

場合によっては自社の希望する発行タイミングが取引先とあわないことがあるかもしれません。そのような場合でも法令遵守を最優先に考えて、双方が納得できる方法を見つけることが大切です。

ここでは、請求書の発行タイミングに関する3つの注意点について、それぞれ解説します。

①下請事業者に対する支払期日には制限がある

下請事業者に対する支払期日は、物品受領日または役務提供日から60日以内に設定する必要があります。これは「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」で定められている法的要件です。

したがって、親事業者には、できるだけ短い期間での支払いが求められます。下請法に違反すると、50万円以下の罰金が科される可能性もあるため、請求書の発行タイミングを決める際には、この法定期限を考慮に入れる必要があります。

また、下請事業者との取引では、発注書の発行も法的な義務となっているため、あわせて対応が必要です。

②電子データの請求書には保存に要件がある

電子データの請求書は、発行日から最長で2か月+7営業日以内にタイムスタンプを付与する必要があります。このタイムスタンプは、電子データが改ざんされていないことを証明するために重要です。期限を超過した場合でも、できるだけ早いタイムスタンプの付与が求められます。

また、2024年1月1日以降は電子取引の請求書はデータ保存が義務化され、紙での保存は認められません。電子帳簿保存法の要件では、請求書の発行日で検索できる必要もあるため、取引先と発行日の認識をあわせたうえで保存する必要があります。

③再発行時にはもとの請求書と同じ発行日を使用する

請求書を再発行する際は、元の請求書と同じ発行日を使用します。再発行した請求書には「再発行」の印を付けるなど、元の請求書と区別できるようにしておくことが必要です。

発行日を変更すると、二重支払いや改ざんの疑いが生じる可能性があります。また、支払期日後に再発行を求められた場合は、支払期日の再設定も必要です。

支払期日を再設定する場合は、契約書で延滞利息について定めがあれば、その旨も請求書に明記することが大切です。

インボイス制度に対応した請求書を作成するポイント

インボイス制度は、2023年10月1日から導入された消費税の計算をより正確におこなうための制度です。インボイス制度では、記載要件を満たしたインボイス(適格請求書)の発行・保存が求められています。

インボイス制度を利用するには、インボイス発行事業者に登録する必要があります。インボイス発行事業者は、相手方から求められた場合にインボイスを発行する義務があります。

ここでは、インボイス制度に対応した請求書の作成ポイントについて解説します。

①記載項目を追加する

インボイス制度では、従来の請求書の記載項目に加えて新たな項目の記載が必須です。具体的には、以下の項目の追加が必要です。

- 登録番号

- 税率ごとに区分した合計額

- 適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額

これらの記載要件を満たさない請求書は、インボイス(適格請求書)として認められません。また、軽減税率の対象品目がある場合は、その旨も明記する必要があります。

②インボイス発行事業者へ登録する必要がある

インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者への登録が必要です。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先から求められた場合でも対応ができません。

そのため、対象期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、取引先との関係や事務負担の増加を考慮しながら、課税事業者になるかどうかを判断する必要があります。

③インボイスを保存しないと仕入税額控除が受けられない

仕入税額控除は、売上にかかる消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引ける制度です。仕入税額控除を受けるためには、取引先から受け取ったインボイスを7年間保存する必要があります。

また、免税事業者からの仕入は原則として仕入税額控除の対象外のため、取引先の選定にも影響が出る可能性があります。

まとめ|適切な発行タイミングで請求書を作成しよう

本記事では、請求書の発行タイミングについて、インボイス制度への対応もあわせて解説しました。

請求書には基本的に2つの発行タイミングがあり、発行日も発行タイミングごとに異なります。誤ったタイミングで発行すると、取引先との関係悪化や法令違反などのリスクがあるため、取引先と話しあって適切なタイミングで発行することが大切です。

また、2023年10月からインボイス制度が開始され、適格請求書の発行・保存が求められるようになりました。インボイス制度への対応では、登録番号など必須の記載事項を確認して、請求書の発行体制を整える必要があります。

適切な発行タイミングと正しい記載要件を満たした請求書を作成して、取引先との良好な関係を維持しながら、円滑な請求業務を実現しましょう。