電子契約での対応方法は?電子帳簿保存法の概要や保存要件、注意点を解説

更新日:2025.06.04

ー 目次 ー

電子取引とは紙に代わって、電子データで契約書や請求書などの書類をやりとりすることです。電子契約の契約書は、電子データを介して契約がおこなわれるため、電子帳簿保存法に則った保存が必要になります。

電子帳簿保存法では大まかにわけて2つの保存要件が定められており、それぞれを理解したうえで対応が求められます。電子帳簿保存法の保存要件を満たせていない場合は、法的な罰則が科される可能性があるため注意しましょう。

本記事では、電子帳簿保存法で電子契約はどのような対応が必要なのかを解説します。

【結論】電子帳簿保存法では、電子契約のデータ保管が必須!

電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や電子契約のデータの保存方法を定めた法律です。2024年1月には法改正がおこなわれ、データで受領した書類はすべて電子データでの保存が義務づけられています。

このことから、電子データでやりとりした契約書や納品書などの書類は、印刷して保管できないため注意しましょう。

なお、電子帳簿保存法では該当の電子データを確定申告までではなく、決められた期間保存しなければなりません。法人や青色申告の個人事業主の場合は確定申告から7年間、白色申告の個人事業主の場合は5年間の保存が求められます。

紙の契約書は、紙の保存・スキャナ保存のどちらも可能

紙の契約書は電子データを介していないため、紙のまま・スキャナ保存のどちらでも対応が可能です。スキャナ保存とは、紙の請求書や領収書、国税関係の書類などをスキャンし、要件を満たすことで電子帳簿保存法に対応させる方法です。

紙で保管する場合、数年分の書類をまとめておく必要があり、保管スペースを圧迫する可能性があります。一方で、スキャナ保存であればスキャン後の書類は破棄できるため、紛失のリスクを減らせ、保管スペースも圧迫しません。

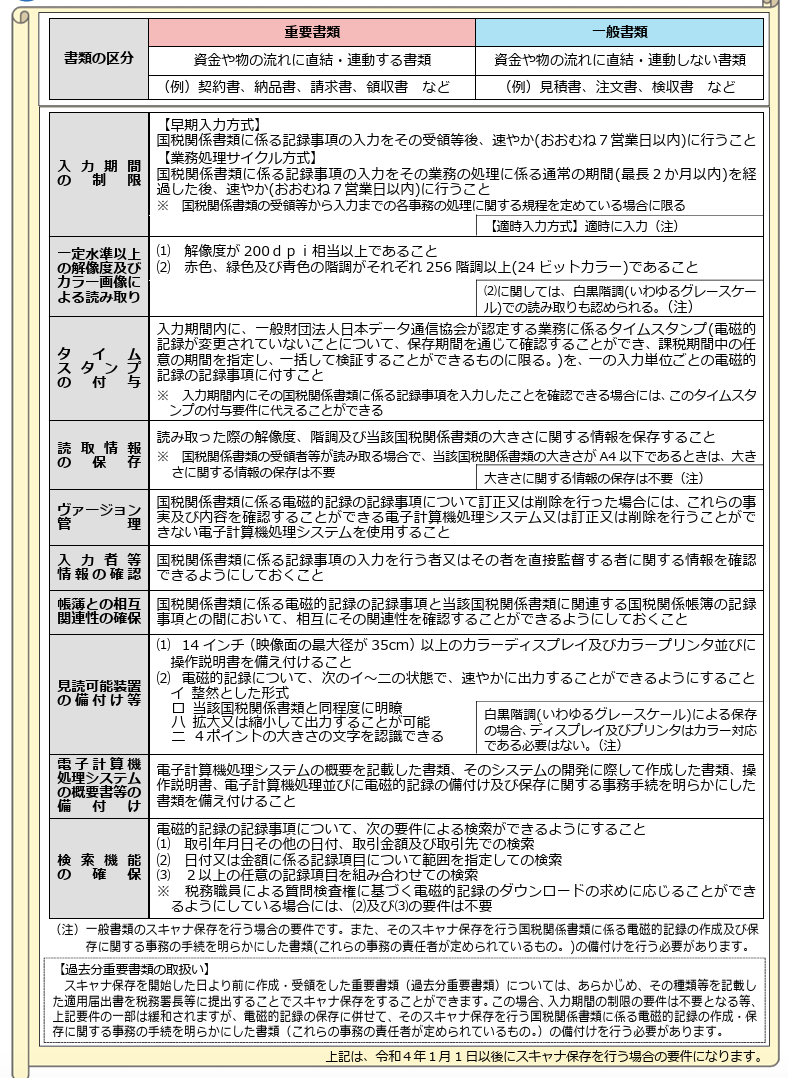

スキャナ保存の保存要件は、以下の内容が定められています。

出典:国税庁「スキャナ保存!」

電子帳簿保存法で定められる電子契約の保存要件とは?

電子帳簿保存法では、電子契約の保存に対して要件が定められています。要件は真実性の確保と可視性の確保の2つにわかれるため、それぞれを理解しておくことで適切な対応が可能になるでしょう。

ここでは、電子帳簿保存法で定められる電子契約の保存要件を解説します。

なお、真実性の確保と可視性の確保とは、以下の内容です。

|

真実性の確保 |

以下の4つのうち、いずれかが対応されている。

|

|

可視性の確保 |

|

①書類の改ざんを防ぐ措置

電子帳簿保存法では、保存後に書類が改ざんされないよう真実性を確保することが求められます。書類の改ざんを防ぐためには、以下4つの項目のうち、いずれかに対応していれば問題ありません。

- タイムスタンプが付与された書類を受け取り・保存する

- 受け取った書類にタイムスタンプを速やかに付与し、情報が確認できるようにする

- 訂正削除の記録が残るか、訂正削除ができないシステムを利用する

- 訂正・削除を防止する事務処理規程を備え付け、運用する

なお、この内容はすべてに対応する必要がないため、状況や自社にあわせたものを選択しましょう。

②マニュアルの設置

自社で電子帳簿保存法に対応するために、システムやサービスを導入した際にはシステムの操作方法を周知させる必要があります。また、自社の対応フローにあわせてカスタマイズする必要もあるでしょう。

社報やメールなどの方法で、システムに携わる従業員全員が把握できる状態が好ましいです。

③検索機能の確保

電子帳簿保存法では、該当データを取引年月日・金額・取引先の名称で検索できるように対応しましょう。

検索機能の確保には細かな要件があるため、理解しておけば経理上のミスを防げます。

- 取引年月日、取引金額、取引先名で検索できること

- 日付または金額の範囲指定により検索できること

- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できること

④速やかに必要書類を印刷・表示できる準備

請求書や契約書をデータで保管する際は、パソコン本体とディスプレイを接続しておき、必要な書類をすぐに画面へ表示できるようにしましょう。また、求められた際に印刷できるようにプリンターを設置するか近隣の有料プリンターの位置を確認しておく必要もあります。

さらに、パソコンやプリンターの周囲に操作マニュアルも用意しておかなければ、電子帳簿保存法の要件は満たせません。

電子契約時の電子帳簿保存法におけるルールの注意点とは?

電子契約の契約書を電子帳簿保存法に則って保管する際は、印刷が不要な点や業務フローの見直しが必要などの注意点があります。注意点を理解しておかなければ、社内で業務フローが明確にならず、混乱する可能性があるため注意しましょう。

ここからは、電子契約時の電子帳簿保存法におけるルールの注意点を解説します。

- 契約書は印刷して保管する必要はない

- 経理業務フローの見直しが必要

- 自社にあった会計サービス・クラウドサービスを利用する

①契約書は印刷して保管する必要はない

電子帳簿保存法では電子契約にまつわる書類をデータで保管することが基本のため、印刷して保管する必要はありません。印刷しても、電子データの保存義務はなくならないため注意しましょう。

ただし、印刷すること自体は禁止されておらず、自社の管理の都合で印刷が必要であれば対応は可能です。

②経理業務フローの見直しが必要

電子帳簿保存法に則って電子契約の書類やデータを保存することで、新しいシステムの導入が実施され、業務フローに変化が起きる可能性があります。業務フローに変更がある際は担当者が焦らず対応するために、自社の経理業務の流れを見直しましょう。

たとえば、新たなシステムの導入をおこなうのであればマニュアルを周知しておくことで混乱を避けられます。とくに紙と電子契約の書類が混在する企業は業務フローが煩雑になりやすいため、対応を開始する前に手順を整理しましょう。

③自社にあった会計サービス・クラウドサービスを利用する

電子帳簿保存法に対応する際は、書類の作成に利用できる会計ソフトやデータを保管するクラウドサービスの導入が必要になります。会計ソフト・クラウドサービスは複数あるため、自社にあったものを利用しましょう。

一度、導入したシステムを変更してしまうと、業務フローに再度変化が起き、経理担当者の負担が大きくなる可能性があります。

会計ソフト・クラウドサービスを導入する際は、自社の課題を洗い出し、解決できるものを選びましょう。

電子契約の書類を発行するならOneVoice明細を利用しよう

OneVoice明細は請求書や領収書など、帳票の発行が可能なシステムです。書類の受け取り方法は取引先が選べるため、Webからのダウンロードを選べば電子取引として判断され、電子帳簿保存法の対象になります。

導入時は無料のトライアル期間が設けられており、実際に利用してから自社にあっているか判断が可能です。最初の2か月間は専任のスタッフよりサポートを受けられ、経理担当者の混乱も最小限にできます。

まとめ|電子契約の契約書は電子帳簿保存法に則って保存しよう

本記事では、電子帳簿保存法で電子契約はどのような対応が必要なのかを解説しました。

電子契約は電子データを介して書類をやりとりするため、電子帳簿保存法の要件を満たさなければなりません。電子帳簿保存法では、真実性の確保と可視性の確保が求められており、理解したうえで対応を進めなければ法的な罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。

なお、電子契約の契約書を作成する際は、電子帳簿保存法に対応したシステム・サービスを選ぶと業務がスムーズに進みます。電子契約で電子帳簿保存法への対応方法に悩んだ際は、本記事を参考に疑問を解決しましょう。