電子帳簿保存法の保存要件をわかりやすく解説!スキャナ保存の要件や注意点も紹介

更新日:2025.06.04

ー 目次 ー

電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や取引で発生した書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。2024年1月からは、電子取引における書類はすべて電子帳簿保存法への対応が義務化されています。

電子帳簿保存法には保存する際のルールが設けられているため、理解したうえで対応をおこなう必要があります。紙の書類の対応においてルールが決まっているため、あわせて理解しておくことで経理業務が進めやすくなるでしょう。

どちらも保存要件を理解していなければ電子帳簿保存法に違反していると判断され、罰則が科されるおそれがあるため注意が必要です。

本記事では、電子帳簿保存法の保存要件やスキャナ保存について、解説します。

電子帳簿保存法とは、帳簿や書類のデータ保存のルールを定めた法律

電子帳簿保存法は、電子データを介した税務関係の帳簿や書類のデータ保存することを定めた法律です。電子帳簿保存法では電子データで受け取った書類の取扱い方法や、紙で受領した書類を保存するための方法が定められています。

なお、2025年現在は電子取引関係の書類はすべて電子帳簿保存法への対応が義務化されています。対象の書類を電子帳簿保存法に則った形で保存しなければ、法的な罰則を科される可能性があるため注意しましょう。

電子帳簿保存法の保存要件とは?

電子帳簿保存法の保存要件は大まかに、真実性の確保と可視性の確保にわかれています。保存要件を満たさなければ電子帳簿保存法違反となり、罰則が科されるおそれがあるため、内容を正しく理解しておきましょう。

|

真実性の確保 |

以下の4つのうち、いずれかが対応されている。

|

|

可視性の確保 |

|

①書類の改ざんを防ぐ措置

電子帳簿保存法では、データの改ざんを防ぐ目的として真実性の確保を求められています。以下のいずれかの措置に対応することで、真実性を確保できます。

- タイムスタンプが付与された書類を受け取り・保存する

- 受け取った書類にタイムスタンプを速やかに付与し、情報が確認できるようにする

- 訂正削除の記録が残るか、訂正削除ができないシステムを利用する

- 訂正・削除を防止する事務処理規程を備え付け、運用する

すべてに対応する必要はなく、自社の対応しやすい方法や状況にあわせた方法を選んで問題ありません。

②マニュアルの用意

電子帳簿保存法への対応を目的として、自社で電子計算機処理システムを開発した際は、操作方法をまとめたマニュアルを用意しましょう。

他社の電子計算機処理システムを購入した際は、マニュアルが付属しているため、自社で制作する必要はありません。オンラインマニュアルであっても、すぐに参照できる形であれば要件を満たしていると判断されます。

③検索機能の確保

電子帳簿保存法においては可視性の確保の要件が定められており、該当のデータを検索できる状態にしておく必要があります。たとえば、データを保存するときの名称を取引年月日・金額・取引先にする形で管理する方法が挙げられます。

なお、検索機能の確保には以下の要件が定められているため、対応する際にはそれぞれの要件を確認しておきましょう。

- 取引年月日、取引金額、取引先名の記録項目により検索できる

- 日付または金額の範囲指定により検索できる

- 2つ以上の記録項目を組み合わせた条件により検索できる

④速やかに必要書類を表示・印刷できる準備

電子帳簿保存法の対象書類をデータで保管する際は、必要なときにすぐ画面へ表示できるようにしておきましょう。そのためにも、ディスプレイとパソコンを接続しておく必要があります。

ほかにも、税務署員に求められた際は印刷ができるよう、プリンターの設置も必要です。自社にプリンターがない際は、近隣の有料プリンターの位置を把握しておきましょう。

なお、パソコン・ディスプレイ・プリンターなどの操作マニュアルを用意しておくことも求められています。

紙の書類は要件を満たせば、電子帳簿保存法に対応が可能

紙で受領した請求書や領収書などの書類は、スキャナ保存をすることで電子帳簿保存法へ対応が可能です。スキャナ保存後は原本を廃棄できるため、自社のペーパーレス化を促進できます。

スキャナ保存が可能な書類の例は、以下のとおりです。

- 契約書

- 見積書

- 注文書

- 納品書

- 検収書

- 請求書

- 領収書

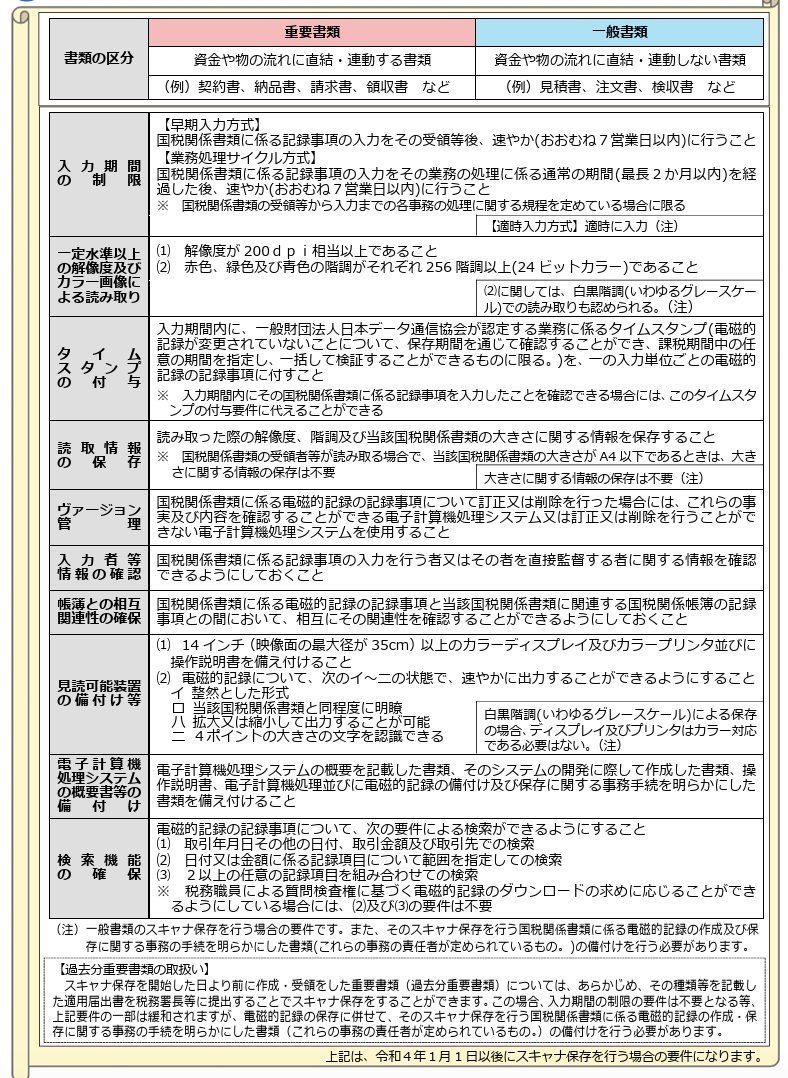

また、スキャナ保存は電子データと異なる要件が定められているため、あわせて確認しておきましょう。

出典:国税庁「スキャナ保存!」

電子帳簿保存法で知っておくべき3つの注意点とは?

電子帳簿保存法には、保存要件以外にも電子データを印刷して保存できない、保存期間が定められているなどの注意点があります。注意点を理解せずに対応を進めると、電子帳簿保存法に違反して罰則を科せられる可能性があるため注意しましょう。

ここでは、電子帳簿保存法で知っておくべき3つの注意点を解説します。

- 電子取引の書類は印刷して保存が認められていない

- 電子帳簿保存法には保存期間が存在する

- 導入しているシステムが電子帳簿保存法に対応しているか確認が必要

①電子取引の書類は印刷して保存が認められていない

電子帳簿保存法では、電子取引で発生した書類はすべてデータでの保存が求められています。紙媒体のほうが保管しやすい場合でも、印刷してデータを削除することは認められていないため注意しましょう。

なお、印刷自体は禁止されていないことから、業務の都合で印刷しても問題はありません。

②電子帳簿保存法には保存期間が存在する

電子帳簿保存法では、法人や個人事業主ごとに保存期間が定められています。

法人の場合は、基本的に確定申告の提出期限日の翌日から7年間です。個人事業主は青色申告をしている場合で7年間、白色申告をしている場合で5年間です。

規定の期間、電子データが正しく保管されていなければ、電子帳簿保存法に違反していると判断され、罰則を受ける可能性があります。

③導入しているシステムが電子帳簿保存法に対応しているか確認が必要

すでに会計ソフトやクラウドサービスを導入している場合は、既存のサービスが電子帳簿保存法に対応しているか確認しましょう。対応していない場合は、対応しているシステムに変更する必要があり、経理担当者の負担が増える可能性があります。

なお、新しいシステムを導入する際は業務フローの見直しをおこない、なるべく自社にあった方法を選択しましょう。

電子帳簿保存法に対応した帳票発行ならOneVoice明細がおすすめ

電子帳簿保存法に対応した帳票発行が可能なサービスを探している際は、OneVoice明細がおすすめです。

OneVoice明細は取引先が書類の受け取り方法を選択でき、保存方法で取引先の負担を増やす心配がありません。

トライアル期間が設けられており、導入前に無料で試せるため、自社にあっているか実際の業務を通して判断できます。実際に使用してから不安が出た場合にもサポートが受けられるため、経理担当者の負担をなるべく少なくできるでしょう。

まとめ|電子帳簿保存法は保存要件を理解して適切に対応しよう

本記事では、電子帳簿保存法の保存要件やスキャナ保存についても解説しました。

電子帳簿保存法は、真実性の確保と可視性の確保が求められるため、それぞれの詳細を理解して正しく対応することが大切です。保存要件を満たしていなければ、電子帳簿保存法違反となり、罰則を科せられるおそれがあるため注意しましょう。

電子帳簿保存法には保存要件以外の注意点も存在し、あわせて理解しておくことで経理担当者の負担を減らせます。

電子帳簿保存法の保存要件に悩んだ際は本記事を参考に、対応できているかを確認しましょう。