FAXは電子帳簿保存法の対象書類になる?判断基準やスキャナ保存についても解説

更新日:2025.06.04

ー 目次 ー

電子帳簿保存法は、税務関係の帳簿や電子データで作成した書類を印刷せずに、データのまま保管するための制度です。また、2024年1月からは電子データを介して送付・受け取りした書類は、すべてデータでの保存が義務づけられています。

FAXで送受信した書類が電子帳簿保存法の対象になるかは、FAXのタイプによって異なります。電子帳簿保存法の対象となる書類を、紙のまま保管しては電子帳簿保存法に違反する可能性があるため、自社のFAXが対象になるのかを理解しておきましょう。

本記事では、FAXが電子帳簿保存法の対象書類になるかの判断基準やスキャナ保存について解説します。

【結論】書類が電子帳簿保存法ではFAXのタイプによって対象の有無が異なる

FAXが電子帳簿保存法の対象書類になるかは、電子データを使用して書類の送付・受け取りがおこなわれているかが判断基準です。

FAXで紙の書類を送信・出力していれば、電子帳簿保存法の対象にはなりません。一方で、ペーパーレスFAXやインターネットFAXを利用しており、電子データで書類を送信・受け取るならば、電子帳簿保存法の対象になります。

同一取引でも自社の使用しているFAXによって異なるため、取引先の影響は受けません。

【FAXのタイプ別】電子帳簿保存法の対象になるかの判断基準

FAXを使用した書類が電子帳簿保存法の対象になるかは、使用するFAXのタイプによって異なります。取引先のFAXのタイプには影響されないため、自社の機種を基準に考えれば問題ありません。

ここでは、FAXのタイプ別で電子帳簿保存法の対象になるかを判断する方法を解説します。

- 対象:電子データで書類を送るタイプ

- 対象:書類を電子データで受け取るタイプ

- 対象外:書面をスキャンして送信するタイプ

- 対象外:受信データを紙で出力するタイプ

①対象:電子データで書類を送るタイプ

インターネットFAX・ペーパーレスFAX・複合機などを使用しているならば、パソコンから電子データでFAXを送るケースがあります。電子データをFAXに送信して書類を送信するならば、電子帳簿保存法の対象になるため、保存要件に則った対応が必要です。

②対象:書類を電子データで受け取るタイプ

インターネットFAX・ペーパーレスFAXを使用している場合、受け取ったFAXデータをクラウド上で保存することが可能です。クラウド上で保存する場合は電子データ上に保管されるため、電子帳簿保存法への対応が必要です。

③対象外:書面をスキャンして送信するタイプ

書面をスキャンして送信するタイプのFAXは、電子帳簿保存法に対応する必要なく、紙のままで保管が可能です。このことから、電子帳簿保存法に対応させる際は、スキャナ保存の要件を満たす必要があります。

④対象外:受信データを紙で出力するタイプ

受信した内容を紙に出力するタイプのFAXを使用している場合は、電子帳簿保存法の対象外です。電子データで保存するためには、スキャナ保存の要件を満たす必要があります。

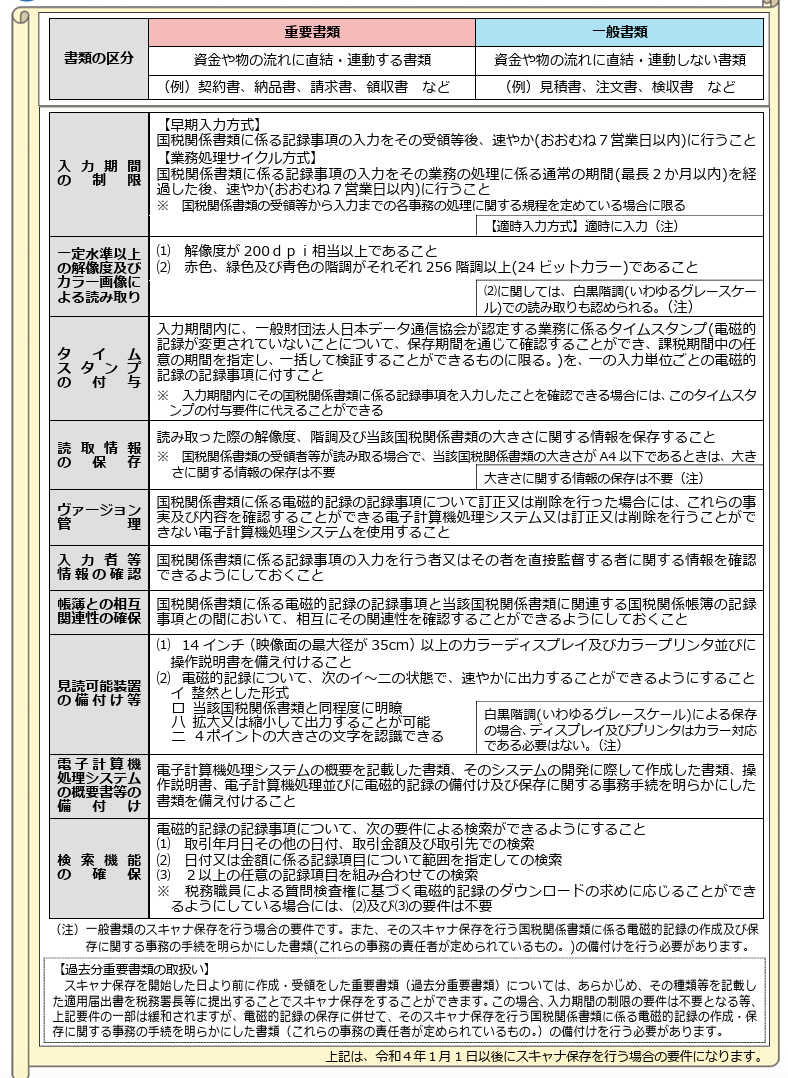

紙のFAX書類を電子帳簿保存法に対応させるなら、要件を満たそう

紙で受領したFAXの書類は、スキャナ保存をすることで電子帳簿保存法へ対応が可能です。スキャナ保存をすれば読み取った後の書類は廃棄できるため、自社のペーパーレス化を促進できます。

スキャナ保存には電子データの保存とは異なる要件が定められているため、あわせて理解しておきましょう。

出典:国税庁「スキャナ保存!」

FAX書類(電子データ)の電子帳簿保存法に則った保存方法とは?

電子帳簿保存法は保存方法が定められているため、電子データで受け取った書類は対応する必要があります。保存要件が満たされていない場合、電子帳簿保存法に違反していると判断され、法的な罰則を受ける可能性があるため注意しましょう。

ここでは、電子帳簿保存法に則った保存方法を詳しく解説します。

- 書類の改ざんを防止する措置を設ける

- 電子計算機処理システムのマニュアルを用意する

- 検索機能を備える

- 必要書類を表示・印刷できる準備をする

|

真実性の確保 |

以下の4つのうち、いずれかが対応されている。

|

|

可視性の確保 |

|

①書類の改ざんを防止する措置を設ける

電子帳簿保存法では、保存後の書類が改ざん・破棄されていないことを証明するために、以下いずれかの措置が求められます。

- タイムスタンプが付与された書類を受け取り・保存する

- 受け取った書類にタイムスタンプを速やかに付与し、情報が確認できるようにする

- 訂正削除の記録が残るか、訂正削除ができないシステムを利用する

- 訂正・削除を防止する事務処理規程を備え付け、運用する

すべてに対応する必要はないものの、業務フローの関係で複数の方法を併用すること自体は問題ありません。

②電子計算機処理システムのマニュアルを用意する

自社で会計ソフトや帳票作成システムなどの電子計算機処理システムを開発した際は、そのシステムの操作方法をマニュアルにしておきましょう。作成したマニュアルはパソコンの近くにおいておくことで、電子帳簿保存法へ対応が可能です。

なお、他社から購入した電子計算機処理システムの場合は購入時にマニュアルが付属しているため、自社で作成する必要はありません。紙のマニュアルであればパソコンの近く、オンラインマニュアルならばすぐ確認できるように準備しておきましょう。

③検索機能を備える

取引のデータをすぐに確認するために「取引年月日」「金額」「取引先名称」で検索できるようにしましょう。その際は、日付または金額の範囲指定により検索できることも大切です。

ほかにも、検索時は1つの検索項目だけでなく、2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できることも求められています。

④必要書類を表示・印刷できる準備をする

電子帳簿保存法に対応する際は、パソコンやディスプレイを活用して、必要時にデータを確認できるようにしましょう。また、印刷を求められた際に対応できるよう、プリンターを設置しておく必要もあります。

なお、パソコン・ディスプレイ・プリンターの近くにはマニュアルを用意しておき、使用方法が明確になる対応が必要です。

FAXで帳票を送るならOneVoice明細がおすすめ

FAXで帳票の発行を考えている際は、OneVoice明細がおすすめです。

OneVoice明細は簡単な操作で帳票を発行でき、経理担当者の負担軽減がかないます。操作方法がわからない場合でも、最初の2か月間は専任のスタッフが伴走するため、疑問がすぐに解決できます。

取引先が帳票を受け取る方法を選べ、選択肢はメールやWebなどさまざまです。取引先が希望すれば、FAXでの受け取りも可能です。システムの使いやすさや利便性などがわからずに導入できていない場合でも、トライアル期間が設けられていることから、導入するハードルが低い点も魅力でしょう。

まとめ|FAXでの書類は電子帳簿保存法に対応しているかを確認して保管しよう

本記事では、FAXが電子帳簿保存法の対象書類になるかの判断基準やスキャナ保存についてを解説しました。

送受信した書類が電子帳簿保存法の対象になるかは、使用するFAXのタイプによって異なります。紙で送受信をおこなうタイプであれば対象にならないものの、電子データを送受信するならば対象となるため注意しましょう。

紙の書類と電子データでは保存要件も異なるため、それぞれに合わせた対応が求められます。

FAXで送受信した書類の扱いに悩んだ際は、本記事を参考に判断して、適切に保管しましょう。