【無料DL】電子帳簿保存法の対応で実際に企業が直面している課題と対応方法の実態調査

更新日:2025.08.25

ー 目次 ー

2024年1月、2年間の猶予期間を経て、電子帳簿保存法の義務化が本格的にスタートしました。この法制度は、帳簿・契約書・請求書などの国税関係書類を電子データとして保存する際の取り扱いルールを定めたもので、特にバックオフィス部門の業務に大きな影響を与えています。

紙ベースの業務フローからデジタルベースへ移行することで、企業はコストの削減、業務の効率化、さらにはガバナンスやコンプライアンス強化といった多くのメリットを享受できます。一方で、制度に対応するための環境整備やルール設計が必要となるため、準備の遅れや現場の混乱が生じているという声も少なくありません。

では、実際のところ企業はこの法改正にどう向き合い、どのような対応を進めているのでしょうか?

株式会社インボイスが行った企業調査をもとに、現場の声とともに電子化の現状と課題を読み解いていきます。

■ 取引先の"約半数"が電子化へ移行

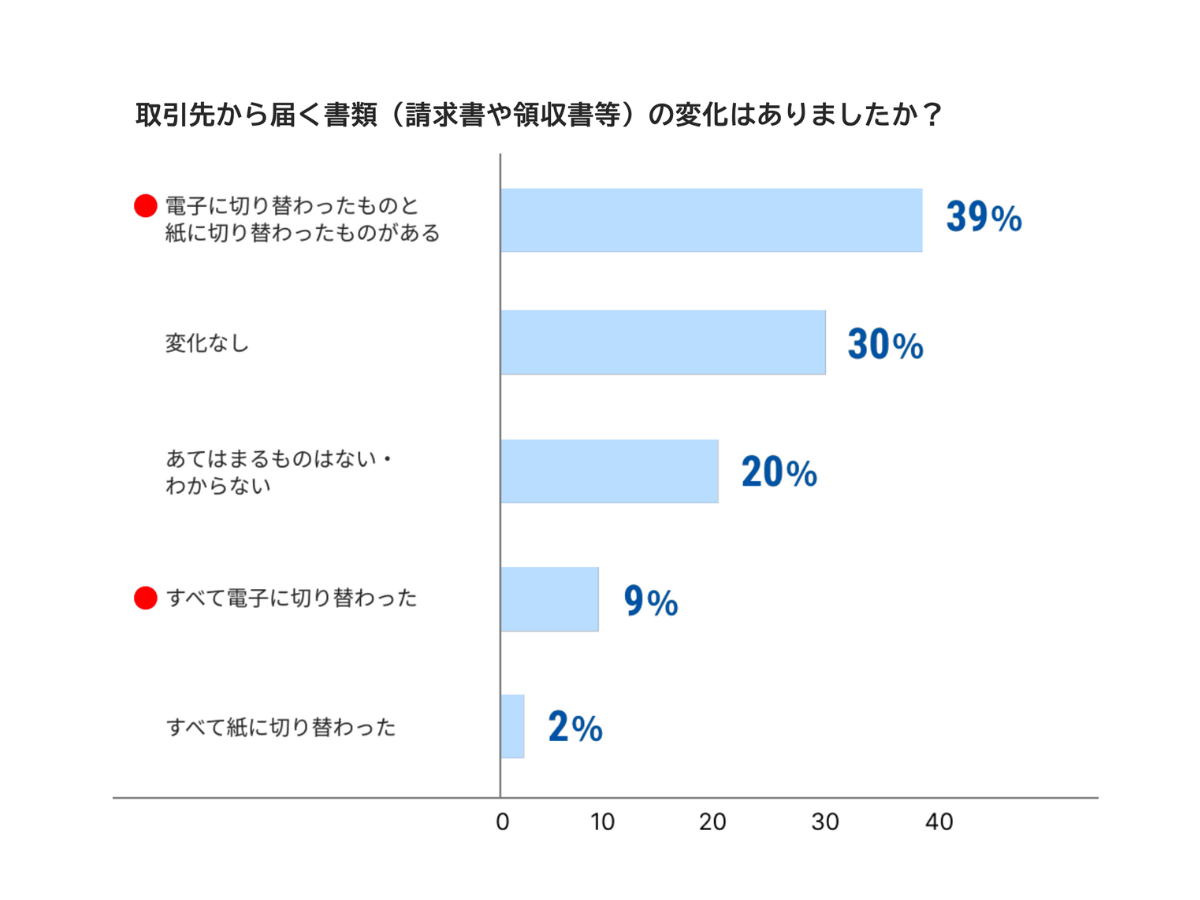

まず、企業にとって最も身近な変化のひとつが、取引先から届く書類の電子化です。請求書や領収書など、従来は紙でやり取りしていた文書が、法改正を機に電子データへと置き換えられる動きが加速しています。

調査結果では、「すべて電子に切り替わった」と回答した企業が9%、「電子に切り替わったものと紙に切り替わったものがある」という企業が39%に達しており、合計で48%が取引先との間で電子化が進んでいると感じていることがわかりました。

一方、「変化なし」は30%、「わからない」が20%という回答もあり、依然として過渡期にあることがうかがえます。

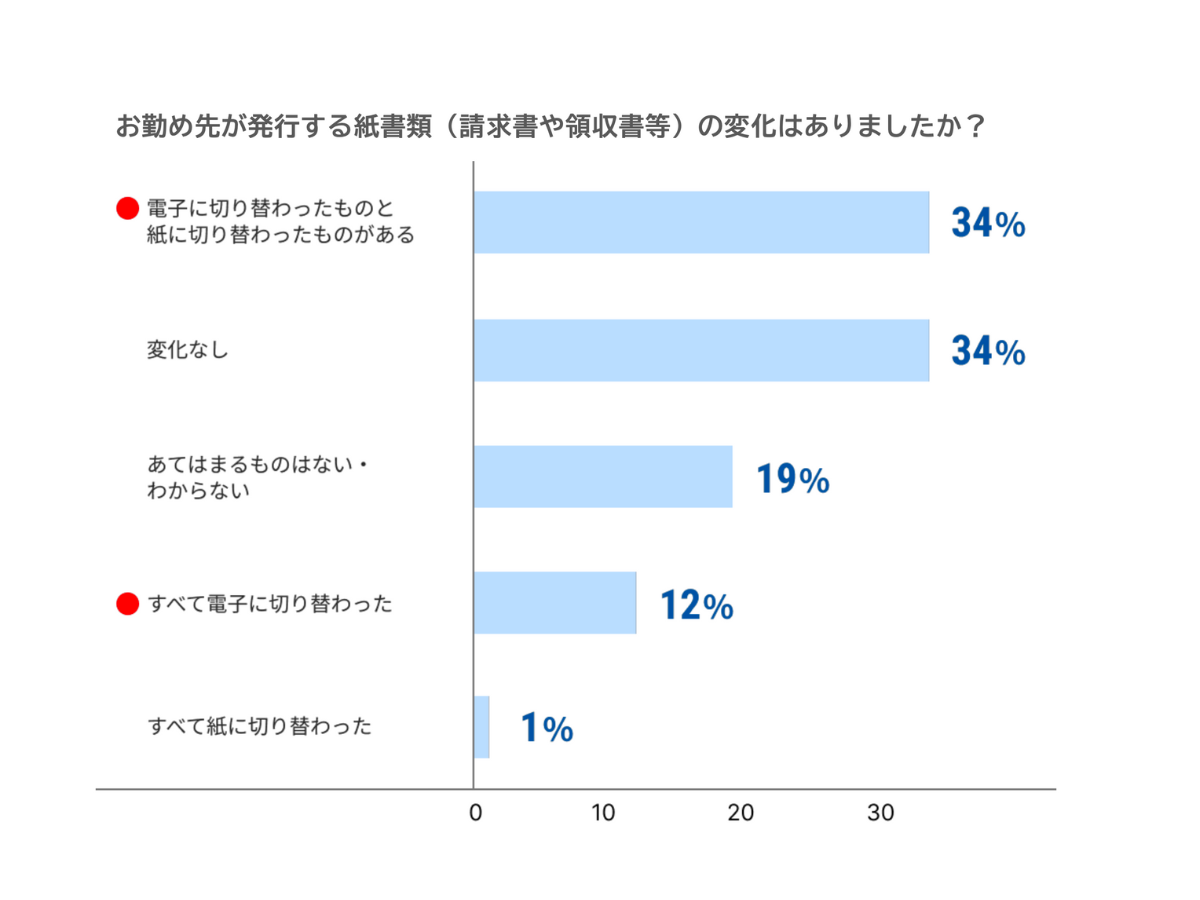

■ 自社側も"約半数"が対応中

自社が発行する書類、特に請求書や領収書の電子化についても調査が行われました。結果として、「すべて電子化した」が12%、「電子に切り替わったものと紙に切り替わったものがある」が34%となり、こちらも合わせて46%が対応済みとのことです。

電子帳簿保存法以前からペーパーレス化を進めていた企業もあり、その場合は「変化なし」として回答していると考えられますが、法改正を機に電子化へ踏み切った企業が増えていることは間違いないでしょう。

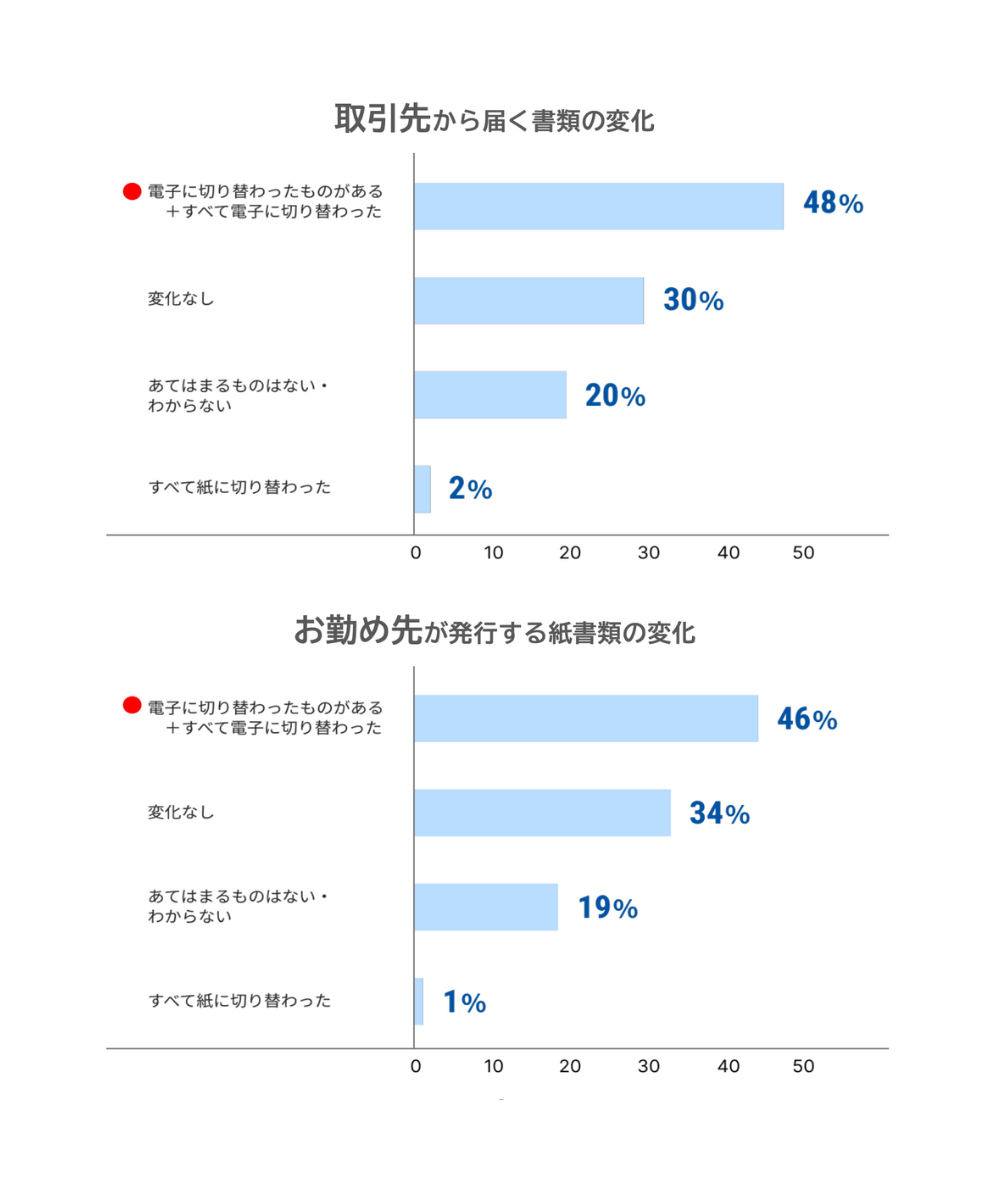

■ 自社と取引先の対応状況はほぼ一致

「電子に切り替わったものと紙に切り替わったものがある」「すべて電子に切り替わった」といった回答をまとめると、自社・取引先ともに対応率は約半数と、ほぼ同じ割合になっていることがわかります。

このことから、企業は外部環境の変化に応じて自社の対応を柔軟に変えていることが読み取れます。新たな環境変化がない限り、一気に電子化が進むというよりは、業界内や取引先の動向を見ながら、徐々に足並みをそろえて対応していく流れが想定されます。

■ 担当者が抱える"電子化の不安"とは?

電子化が進んでいるとはいえ、現場では新たな課題も生まれています。

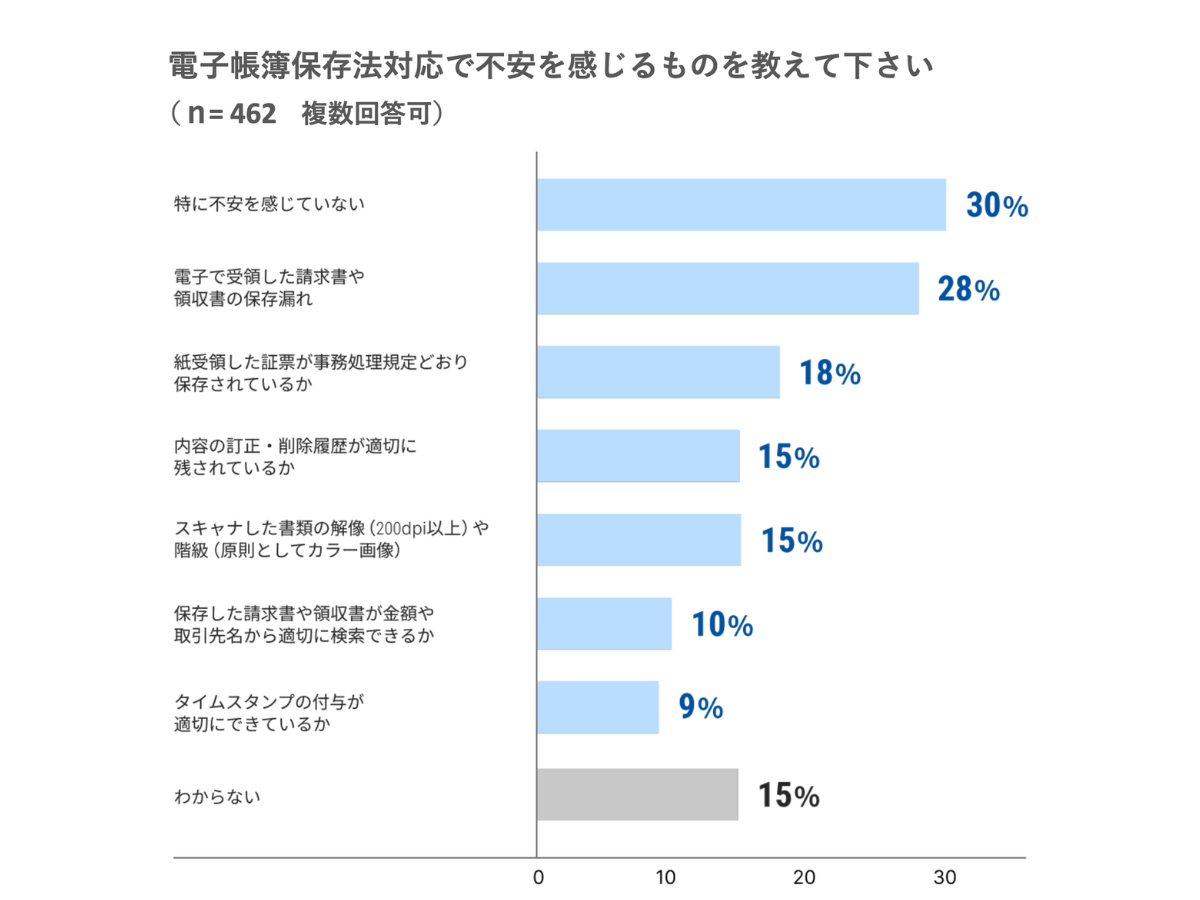

調査では、「電子帳簿保存法に対応するうえで不安に感じていることはありますか?」という設問に対して、「特に不安はない」と回答した人が最も多く、30%でした。これは意外に感じられるかもしれませんが、背景には"電子化の進行が緩やかで、急激な変化ではないため危機感を感じにくい"といった心理的要因があると考えられます。

しかしその一方で、「電子で受領した請求書の保存漏れ」(28%)や「紙で受領した証憑が規定通り保存できているか」(18%)といった"保存ミス"への懸念も目立ちます。これらの回答を合わせると46%にのぼり、約半数の担当者が保存管理に課題を感じていることがわかります。

特に、紙と電子が混在する過渡期では、確認や管理業務の煩雑さが原因で、思わぬリスクが生じやすくなります。そのため、明確なルール作りやツールの導入による仕組み化が、今後ますます重要になるでしょう。

■ 電子化移行で増える業務負担、対策は?

電子帳簿保存法の義務化から1年が経過した今、明らかになったのは「電子化の進行ペースは緩やかであり、かつ紙との混在がしばらく続く」という現実です。

電子帳簿保存法の導入後、「事務負担が増えた」と感じる現場の声も少なくありません。電子化によるメリットを感じる前に、"新たな手間"が増しているのが現実です。

重要なのは、紙と電子が共存するこの過渡期を、いかに混乱なく乗り越えるかです。そのためには、電子化のためのツールやサービスの導入だけでなく、業務プロセスそのものの見直しや、社内ルールの整備が求められるでしょう。

さらに

・実際の現場の声から分かった、電子化対応に伴い増加した業務とは?

・電子化移行に潜む危険とは?

・企業が今すぐ取るべき現実的な対策とは?

などの情報をさらに詳しく知りたい方は、以下のボタンから調査レポートを無料ダウンロードしてみてください。

電子化移行に乗り遅れないよう、他社の移行状況をチェックしておきましょう。