co2排出係数とは?企業に出来るカーボンニュートラル化で押さえる必須の用語!

更新日:2025.09.05

ー 目次 ー

地球温暖化が深刻化する現代において、「カーボンニュートラル」は避けて通れない重要なテーマです。それは単なる流行語ではなく、私たちの未来を左右する切実な課題です。しかし、「CO2排出係数」という言葉を耳にしても、それが何を意味し、カーボンニュートラルにどう貢献するのか、具体的に理解している人は少ないかもしれません。

本記事では、CO2排出係数の基本から、それがカーボンニュートラル達成に果たす役割、そして企業や個人が取り組むべき具体的な対策までをわかりやすく解説します。ペーパーレス化、省エネ設備の導入、テレワークなど、身近な行動が地球の未来をどう変えるのか、具体的な事例を通してご紹介します。持続可能な社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることを考え、行動に移すための第一歩を踏み出しましょう。

CO2排出係数とは?

CO2排出係数とは、ある活動単位あたりのCO2排出量を数値化したものです。例えば、電力使用量1kWhあたりのCO2排出量や、燃料1リットルあたりのCO2排出量などが該当します。この係数は、事業活動や製品のライフサイクル全体で排出されるCO2量を把握し、削減目標を設定・評価するための重要な指標となります。

CO2排出係数がカーボンニュートラルに果たす役割

CO2排出係数は、カーボンニュートラル達成に向けた取り組みにおいて、以下の重要な役割を果たします。

排出量の可視化

CO2排出係数を用いることで、事業活動や製品に関わるCO2排出量を定量的に把握できます。これにより、排出量の多いプロセスやサプライヤーを特定し、効果的な削減対策を講じることが可能になります。

削減目標の設定と評価

CO2排出係数は、具体的な削減目標を設定し、その達成度を評価するための基準となります。企業は、自社の排出係数を把握し、削減目標を設定することで、具体的な行動計画を立てることができます。

排出量取引やカーボンオフセット

CO2排出係数は、排出量取引やカーボンオフセットにおいても重要な役割を果たします。排出量取引では、排出枠の取引単位としてCO2排出量が用いられ、カーボンオフセットでは、オフセット量をCO2排出量として算出します。

サプライチェーン全体の排出量削減

CO2排出係数は、サプライチェーン全体の排出量削減にも貢献します。企業は、サプライヤーの排出係数を把握し、削減を促すことで、サプライチェーン全体での排出量削減を目指すことができます。

CO2排出係数は、カーボンニュートラル達成に向けた取り組みにおいて、不可欠なツールです。企業は、CO2排出係数を活用し、自社の排出量を正確に把握し、効果的な削減対策を講じることで、持続可能な社会の実現に貢献できます。

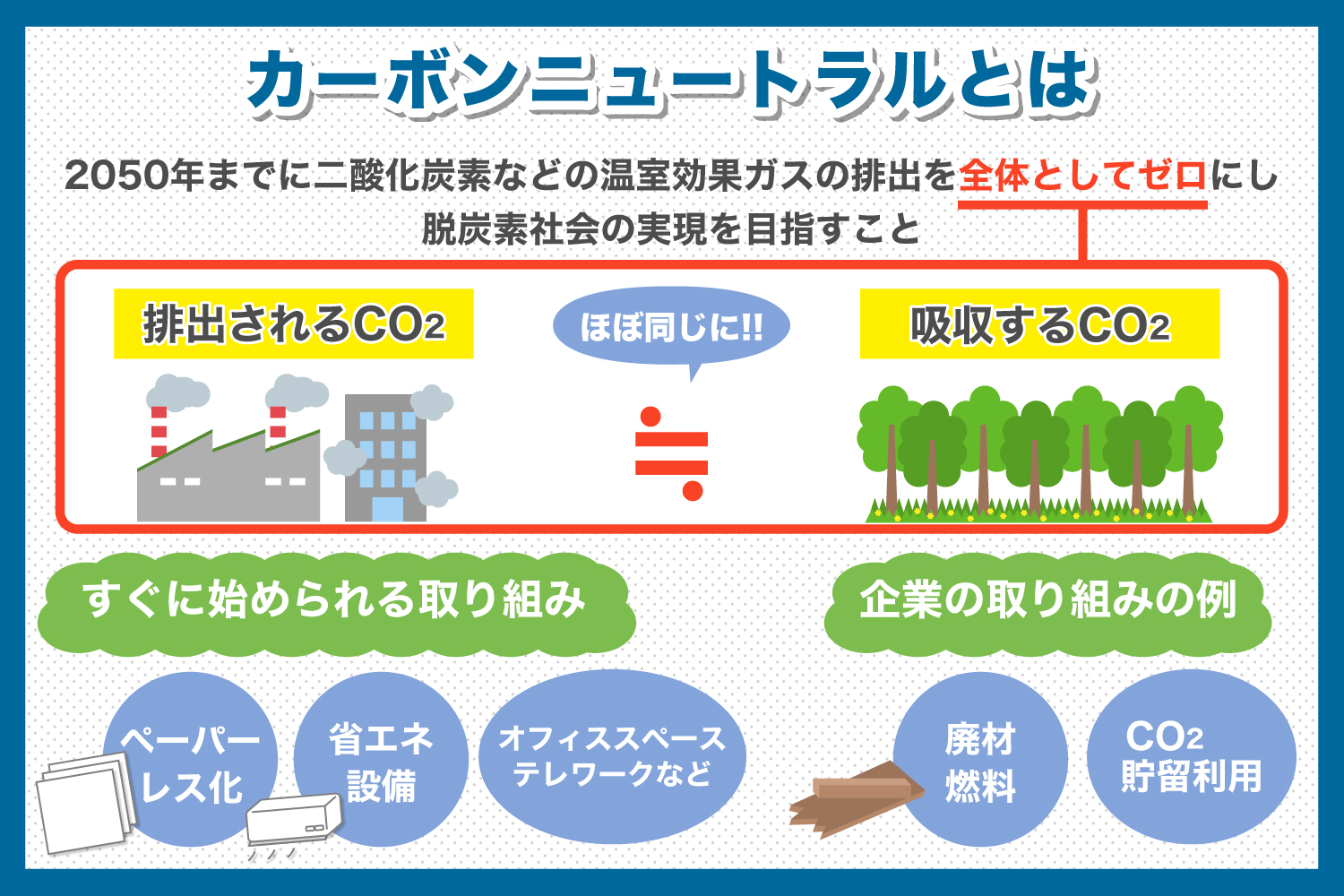

カーボンニュートラルとは脱炭素化への取り組みのこと

カーボンニュートラルとは、2050年までに二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を全体としてゼロにし、脱炭素社会の実現を目指すことです。

排出を全体としてゼロにするとは、温室効果ガスの排出量から森林や植樹などのはたらきによる吸収量を差し引いて、ゼロを目指すということです。

カーボンニュートラルの達成には、温室効果ガスの排出を削減するだけではなく、森林管理や植樹を推進し吸収力を強化する必要があります。

カーボンニュートラルは、日本だけではなく世界中で取り組みが始まっており、120以上にのぼる国と地域が目標に掲げています。

なぜカーボンニュートラルを目指すのか

カーボンニュートラルを目指す目的は、気候危機を回避するためです。

2017年時点で100年前よりも約1℃平均気温が上昇したことを示しているように、地球温暖化が世界的な問題になっています。

気温の上昇と気象災害の関係はあきらかになっていませんが、気温上昇により豪雨や猛暑の危険性が高まることが想定されています。

猛暑になると農林水産業や生態系にも影響が出る可能性があり、個人の健康にも影響があるかもしれません。

気候変動の原因とも考えられる温室効果ガスは、ライフスタイルに起因する排出が多いです。脱炭素化への取り組みは国や自治体だけではなく、企業や個人で取り組んでいくべき課題です。

企業がカーボンニュートラルに対して何をすべきか

いきなり「カーボンニュートラルを目指す」、「脱炭素化」という目標を揚げても、話が大きいため何をしたらよいのかわからないと思うかもしれません。

しかし、実はカーボンニュートラルは身近なところから取り組めます。ここからは企業がすぐにでも始められる取り組みについて具体的な例をご紹介していきます。

ペーパーレス化

ペーパーレス化とはこれまで紙で残してきた書類や誓約書(請求書)などを、すべて電子化して紙書類を使わなくなることです。

パソコンのモニターやタブレットで文書を見るようになるため、消費電力が気になる人もいるかもしれません。

しかし、紙文書の方がエネルギーの消費が多いです。

●紙を作る

●プリンターで印刷をする

●シュレッダーにかける

●燃えるごみとして燃やす

これらのエネルギー消費は、パソコンのモニターやタブレットを見るためのエネルギーと比較すると温室効果ガスの排出も多くなります。

カーボンニュートラルを目指す際の考え方のポイントは、温室効果ガスの排出を抑えられる手法を選ぶことです。

また、ペーパーレス化のメリットは温室効果ガスの排出を抑えることだけではありません。業務効率改善や、セキュリティ面の強化、オフィスのスペースをもっと有効活用できるというメリットもあります。

省エネタイプの設備の利用

温室効果ガスの排出を抑える方法として、最も知られているのが「省エネ」でしょう。

エアコンの温度を調整することやテレビを主電源から切るようにしたりするなどの節電対策は自宅のみならず、オフィスでも実施できます。

オフィスには照明や掃除機、プリンターなどパソコンやエアコン以外に電力を消費する設備が多くあります。

これらの設備を入れ替え時やオフィスの引越しなどがあった際に、省エネタイプのものにすることで、電力消費を抑えて温室効果ガスの排出を抑える効果が期待できます。

テレワーク勤務

自宅で仕事をするようになると、自宅の消費電力が増えるためカーボンニュートラルから遠ざかると考える人もいるかもしれません。

しかし、オフィスで利用している照明や空調などの電力消費量は、自宅での電力消費よりも多くなります。

また、通勤に利用する電車やバス、マイカーなどによる通勤時のエネルギー消費があることも忘れてはいけません。

テレワーク勤務を全面的に実施するのは難しいので、部署やチームごとにテストしたり、数人ずつテレワーク勤務をするようにローテーションを組むといいでしょう。

オフィススペースの削減

テレワーク勤務を導入し、運営に問題がなくなったらオフィススペースを削減するといいでしょう。

オフィススペースが狭ければ狭いほど、空調や照明の電力消費を抑えられます。いきなりオフィススペースを狭くすると、業務に支障が出るかもしれないので、少しずつ段階的に縮小化を進めるのがおすすめです。

カーボンニュートラルの取組事例

カーボンニュートラルはどの業界でも実施できますが、とくに活発なのが製造業です。

近年、自動車メーカーが開発に力を入れている電気自動車や燃料電池車はカーボンニュートラルへの取り組みと言えるでしょう。ほかにもカーボンニュートラルの事例をご紹介します。

カーボンニュートラルLNG

カーボンニュートラルLNGとは、天然ガスを発掘する際に発生する温室効果ガスを、環境保存プロジェクトにより相殺することです。

環境保存プロジェクトの一環として、森林保全や植林、生物や土地の保護に取り組んでいます。

バイオディーゼル

バイオディーゼルとは、菜種油や廃食油などから製造されるディーゼルエンジン用のバイオ燃料です。

バイオディーゼルは軽油に比べて、温室効果がある硫黄酸化物の排出を1/2〜1/3削減できます。

すでに世界的に利用されており、日本では廃食油からバイオディーゼルを製造する方法が主流です。

ゼロカーボンスチール

鉄鋼業はCO2排出量が多い業界です。そこで日本鉄鋼連盟は2030年以降を見据えて、CO2排出ゼロを目指す「ゼロカーボンスチール」を公表しました。

カーボンニュートラルにも賛同しており、環境に優しい鉄鋼業を目指して取り組みが始まっています。

カーボンリサイクル・コンクリート

カーボンリサイクル・コンクリートは、建設会社で開発されたコンクリートです。大気中のCO2を減らせるコンクリートで、打設すればするほど効果があります。

また、工場の排気ガスなどのCO2を原料にして製造されているのも大きな特徴です。

身近なところから脱炭素化の実現に取り組んでみよう

カーボンニュートラルは世界的に取り組まれているプロジェクトです。個人の対策も有効ではありますが、企業がどれだけ脱炭素化を実現できるかが、カーボンニュートラルが実現できるかどうかの鍵を握るでしょう。

とはいえ、環境に優しい商品を開発したり、プロジェクトを立ち上げたりする必要はありません。エアコンの温度を省エネ設定にすることや、ペーパーレス化にすることもカーボンニュートラルに取り組んでいるといえます。

まずは身近なところから脱炭素化を取り組んでみてはいかがでしょうか。