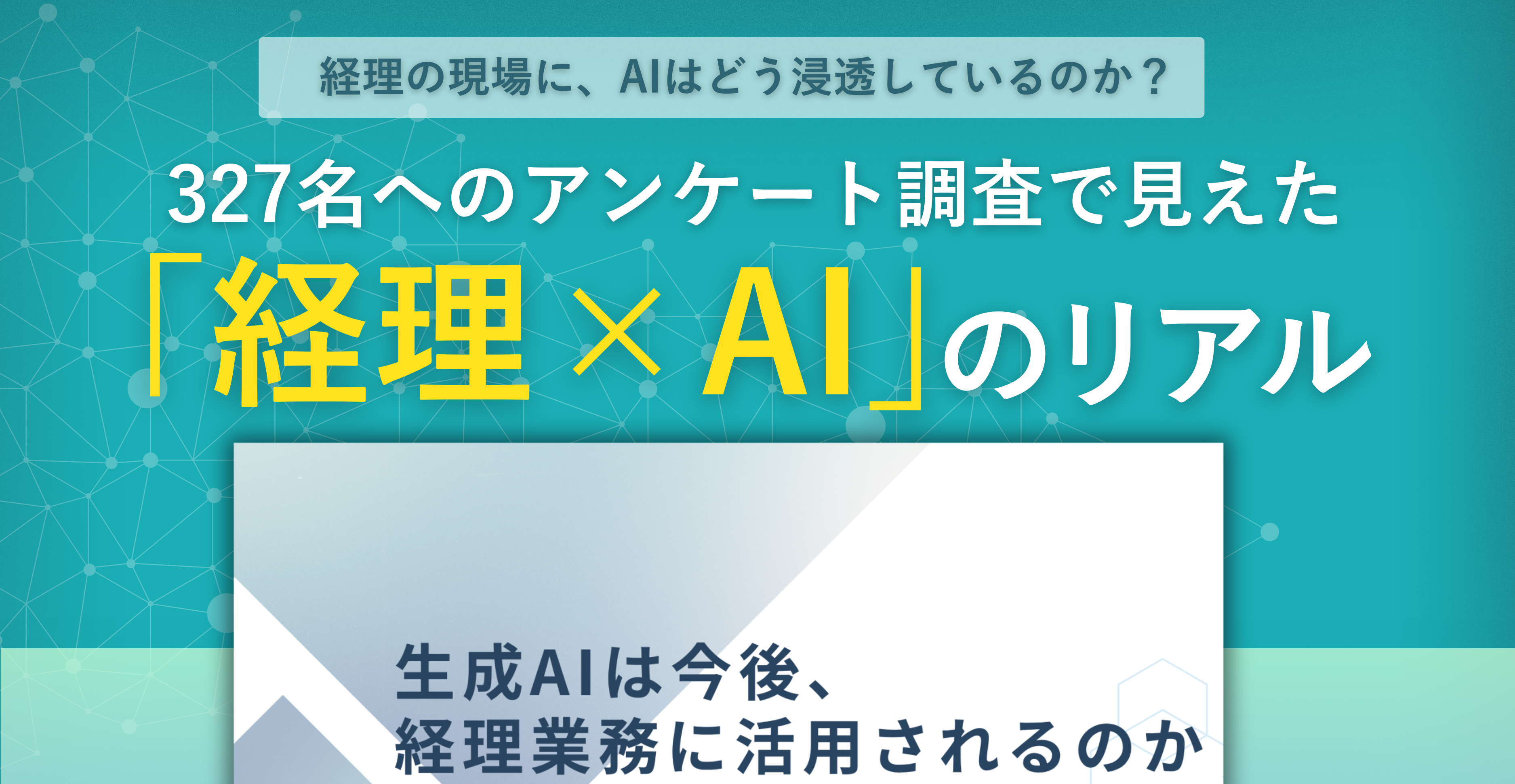

【無料DL】経理現場における生成AIの導入状況と課題を徹底調査。

更新日:2025.08.12

ー 目次 ー

近年、生成AIをはじめとしたAI技術が急速に進化しています。

"AIで仕事が変わる" そんな話が、いまや他人事ではなくなってきているのです。

この流れは経理部門も例外ではありません。業務をより便利に、効率的に進められるツールとして注目される生成AIですが、実際の経理現場では、どのように活用されているのでしょうか。

また、AIの導入にあたって、どのような課題があるのでしょうか。

今回は、株式会社インボイスが経理担当者を対象に実施した「経理業務のAI(生成AI) 活用に対する実態調査」(対象:327人)をもとに、経理業務におけるAI活用の"今"と"これから"を紐解いていきます。

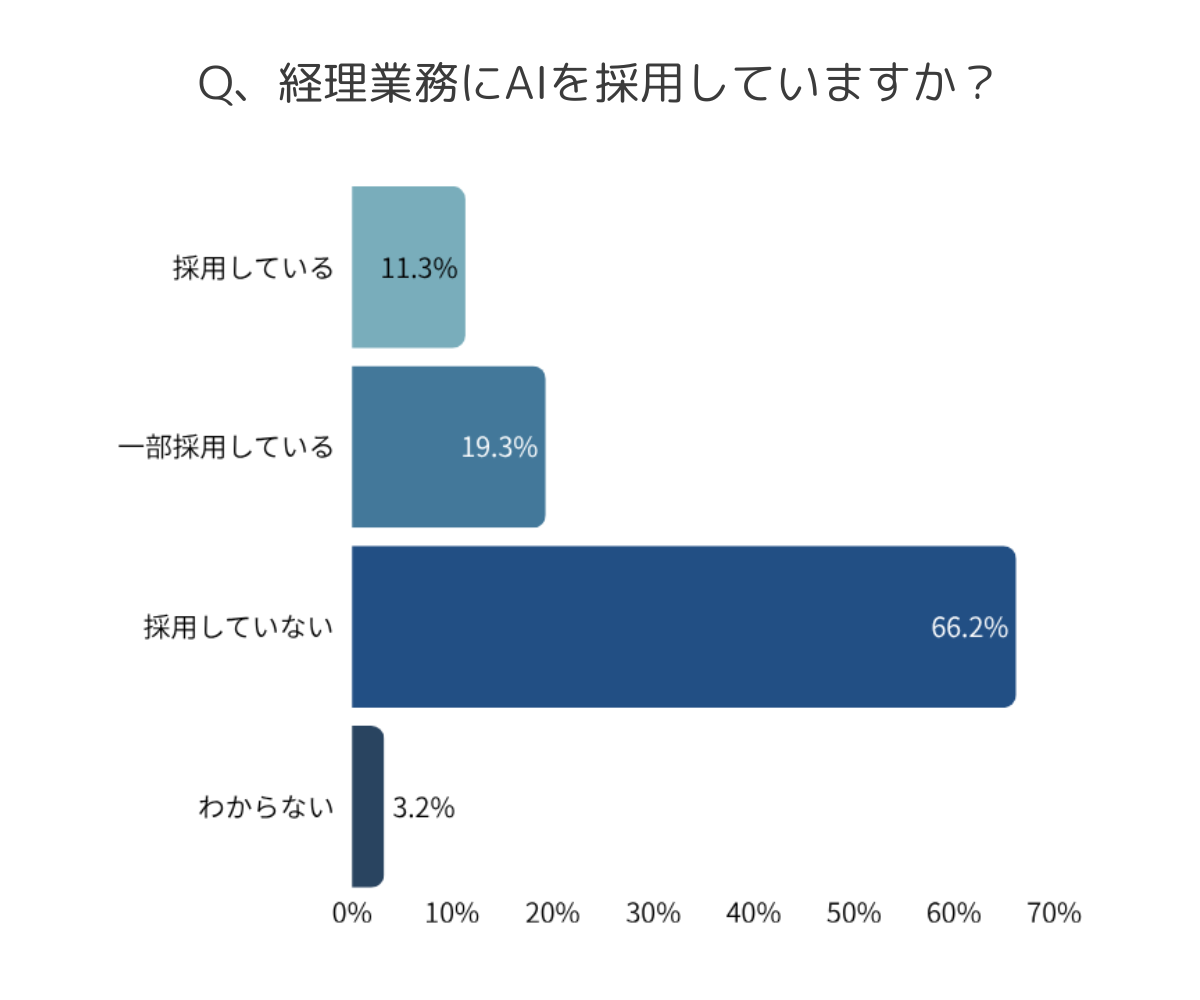

■ AI導入はまだ3割。経理のAI活用は"様子見"が多数派

業務にAIを採用しているかの調査によると、「採用している」(11.3%)と、「一部採用している」(19.3%)の回答を合わせて全体の約3割にとどまりました。一方で、「採用していない」と答えた企業は66.2%と、採用していない企業が多数派という結果になりました。

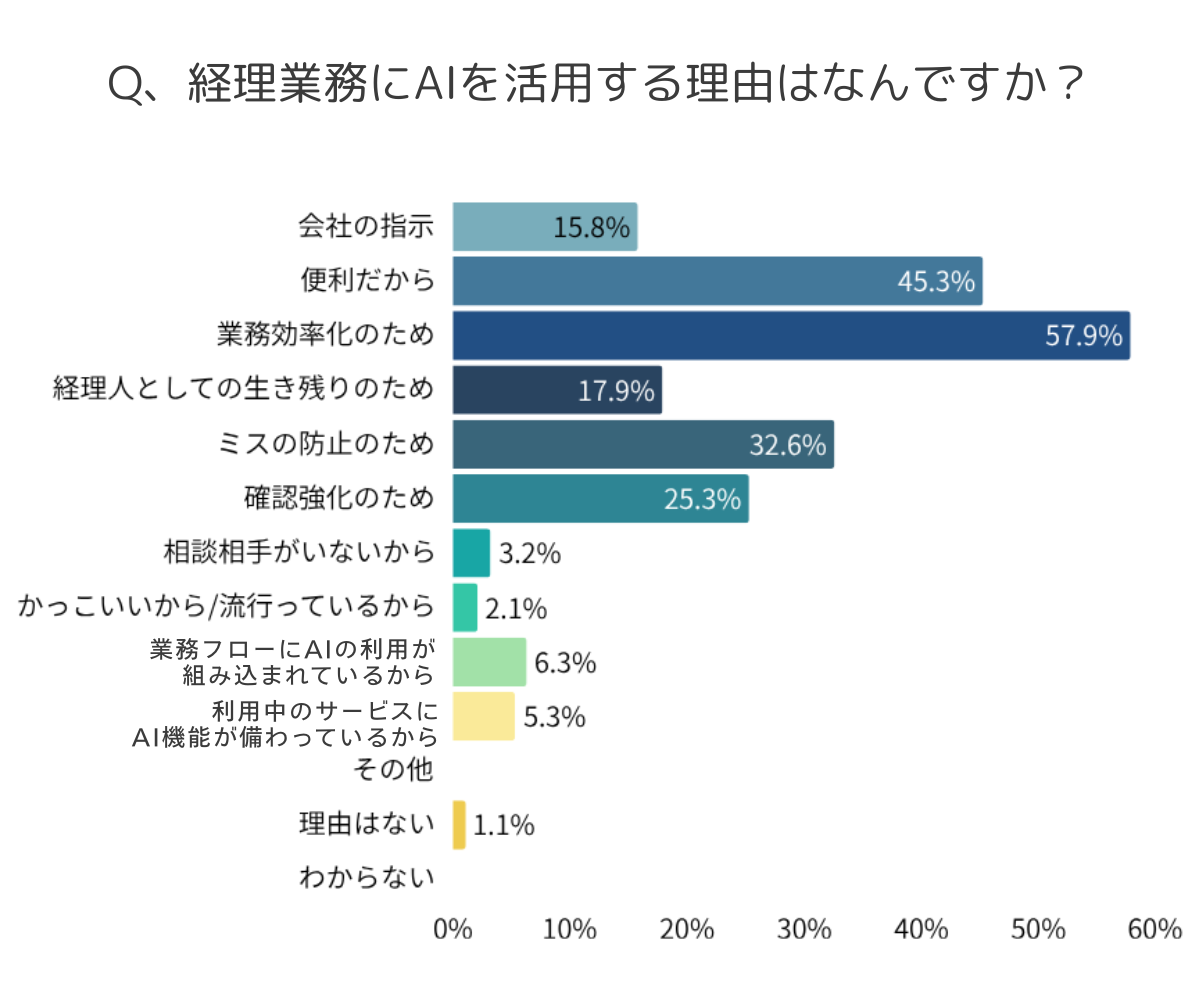

AIを採用している理由の上位には「業務効率化のため」(57.9%)が最も多く、次いで「便利だから」 (45.3%) 「ミスの防止のため」(32.6%) 「確認強化のため」(25.3%)が並び、効率化だけでなく、正確性が求められる業務において"人の補助役"として活用されている場面が多いようです。

また、「会社の指示」 (15.8%)や「業務フローにAIの利用が組み込まれているから」 (6.3%)といった回答もあり、企業全体としてAI活用を推進しているケースもみられました。

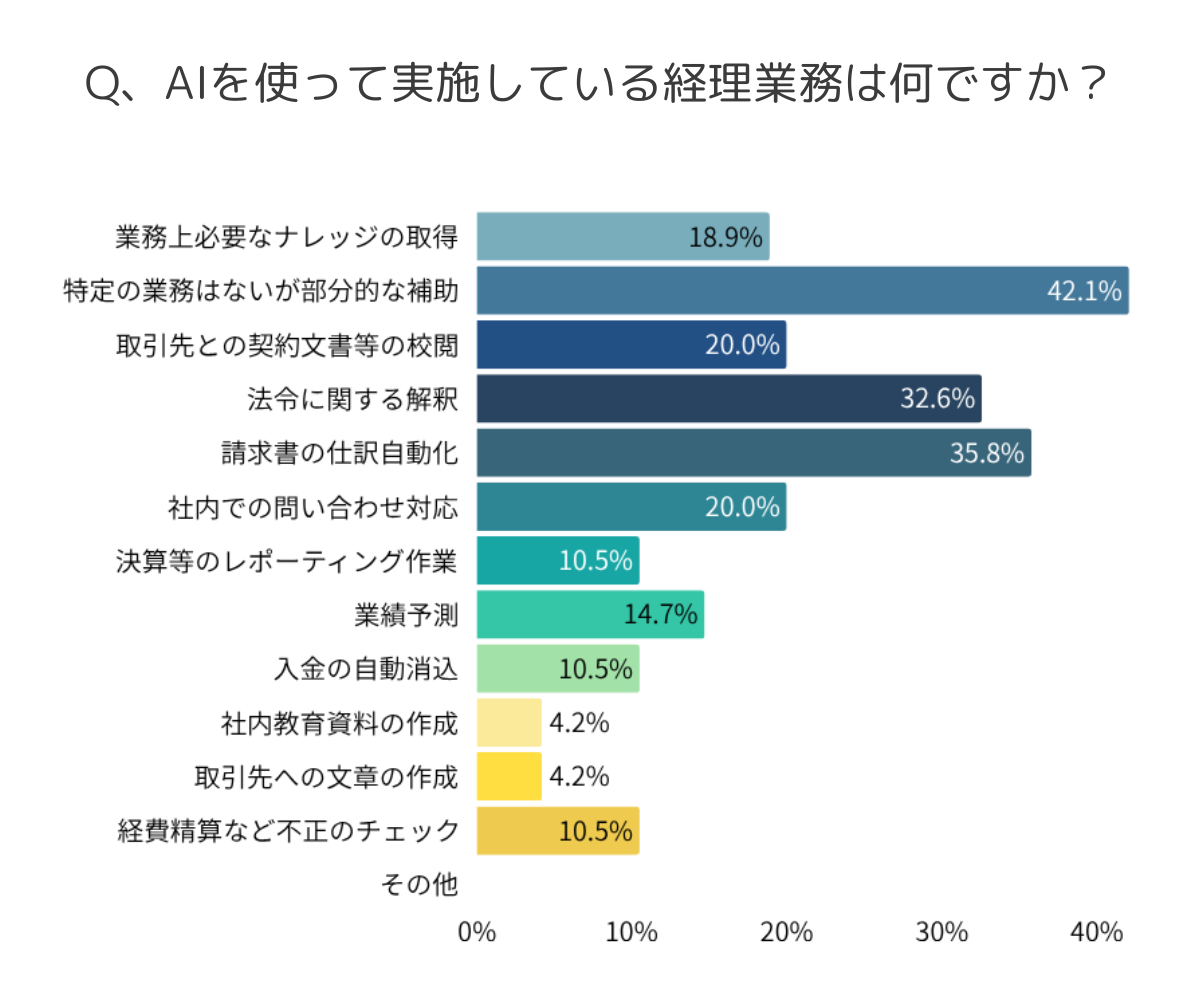

■ AI利用は業務の補助役としての活用が中心

次に、AIを活用している業務を調査したところ、 「特定の業務はないが部分的な補助」(42.1%)が最多で、業務の完全な自動化というより作業負荷を軽減するための使い方が中心となっていることが分かりました。具体的な業務では、「請求書の仕訳自動化」 (35.8%)などの定型的な処理から、「法令に関する解釈」 (32.6%) 「取引先との契約文書等の校閲」 (20.0%)といった専門的な知識が求められる業務まで、幅広い領域でAIの活用が進んでいることが分かります。

一方で、 「業績予測」 (14.7%)や「決算等のレポーティング作業」 (10.5%)といった、より高度な判断や分析を必要とする領域では、まだ活用が限定的であることがわかります。

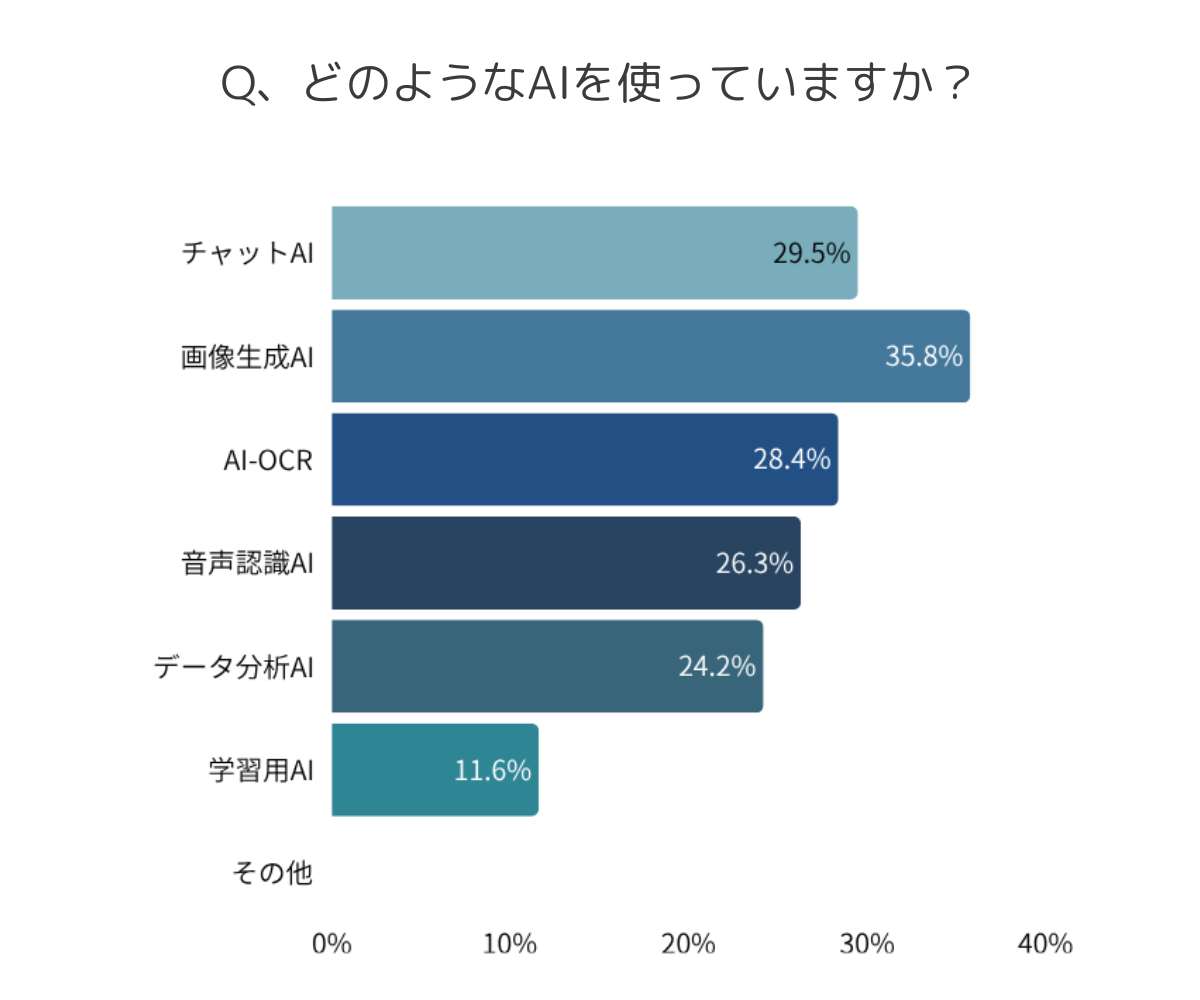

■ 利用中のAIサービスは分散傾向。導入形態は"有料サービス"が最多に

利用しているAIサービスの調査で最も多かったのは、意外にも「画像生成AI」(35.8%)でした。次いで「チャットAI」(29.5%)、「AI-OCR」(28.4%)、「音声認識AI」(26.3%)、「データ分析AI」(24.2%)などが僅差で続いており、ニーズは多様化していることが分かります。

画像生成AIが最も多かった点は意外な結果ですが、画像生成AIは認知度が高く操作も手軽なため、試験的に使われやすかったと考えられます。

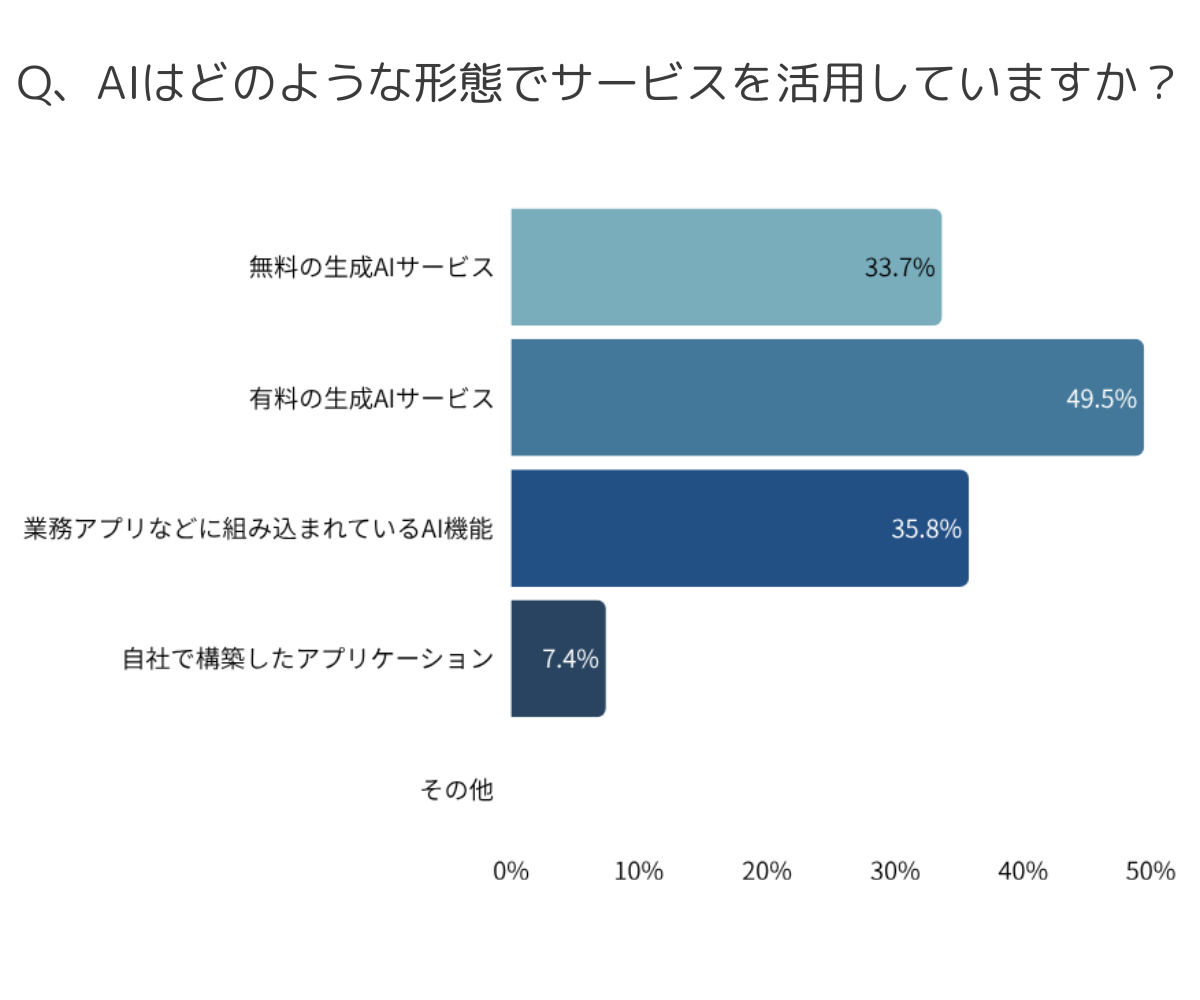

導入形態としては「有料の生成AIサービス」(49.5%)が最多で、次いで「業務アプリなどに組み込まれているAI機能」(35.8%)が挙がりました。専用ツールを導入するだけでなく、日常業務の中で自然にAIを使っているという現状が明らかになりました。

有料サービスが無料サービスを上回っていることから、実務レベルでの導入には、品質やサポート面で信頼性の高い有料サービスが好まれている傾向が見られます。

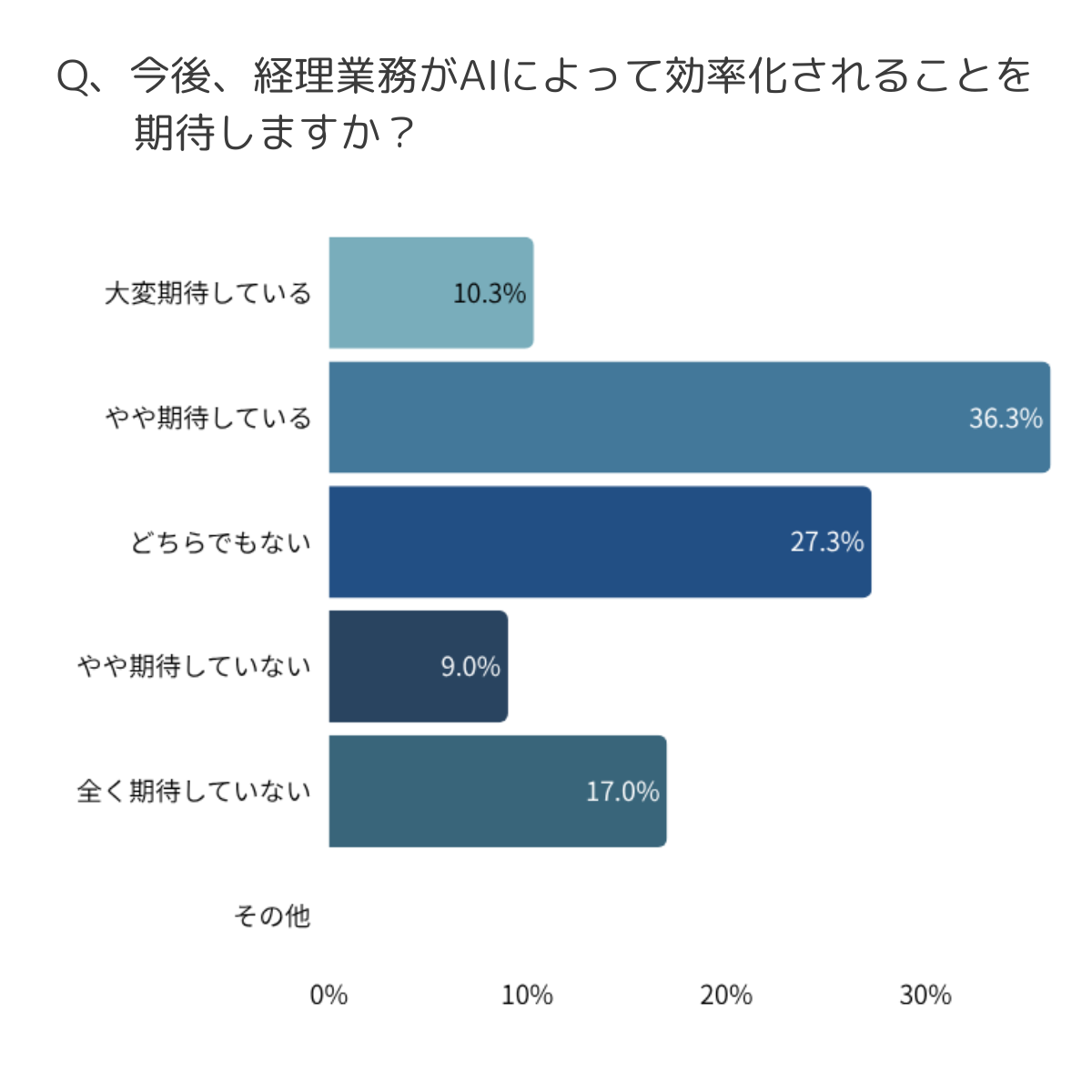

■ AIへの期待は回答が割れる結果に

今後の、経理業務におけるAI活用の期待度についての調査では、「やや期待している」と答えた人が36.3%で最多となりましたが、「大変期待している」(10.3%)を合わせても、期待している層は半数に届かない結果となりました。一方で、「やや期待していない」(9.0%)「全く期待していない」(17.0%)という声も一定数存在しており、AIへの期待度にはばらつきがあることがわかります。

経理業務の一部ではすでにAI活用が始まっているものの、現場全体に大きな変化をもたらすほどの実感には至っていないようです。とくに「全く期待していない」と答えた層が一定数存在する背景には、AIの精度や運用への不安に加え、「自分の業務にどう役立つのか」がまだ見えていない現状があると考えられます。

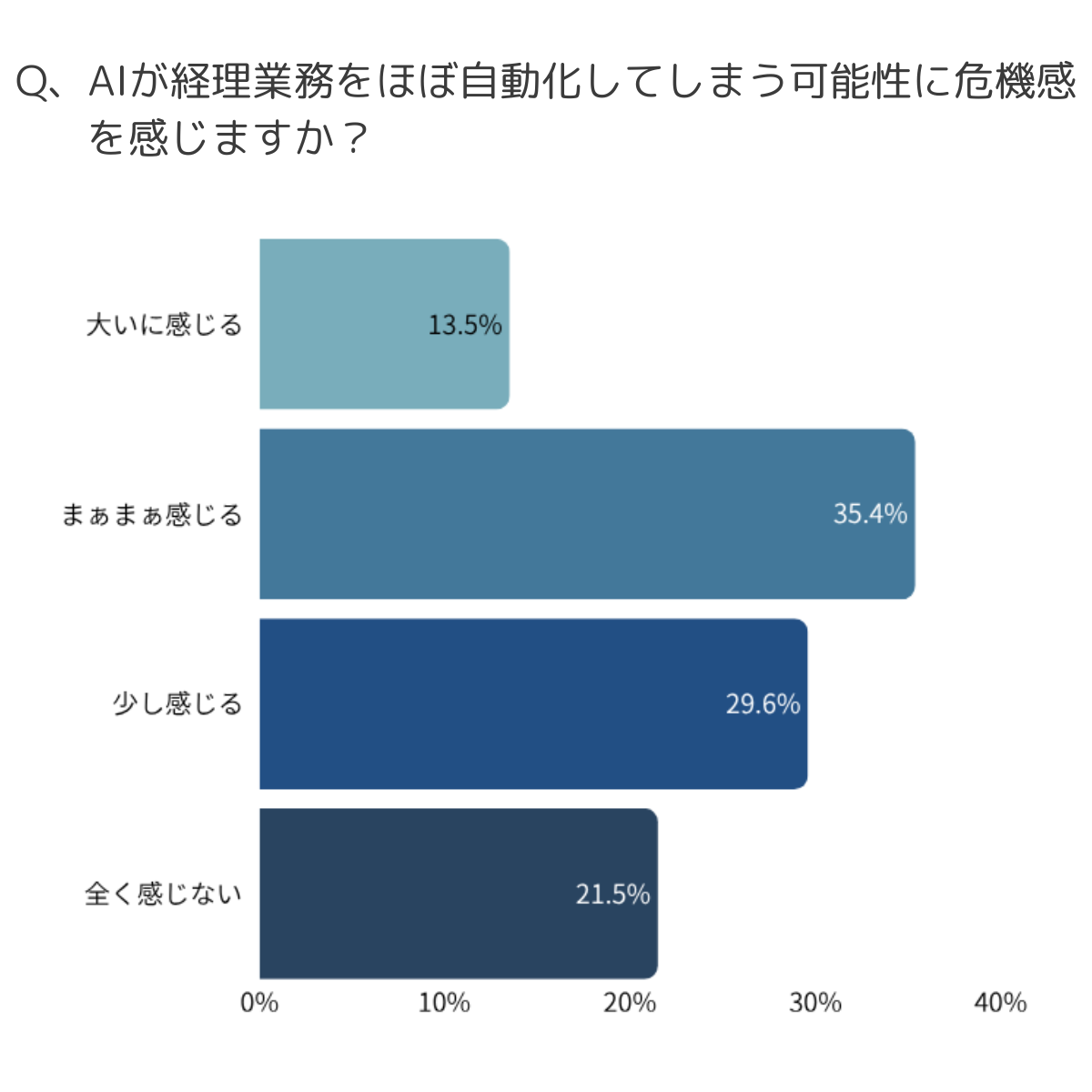

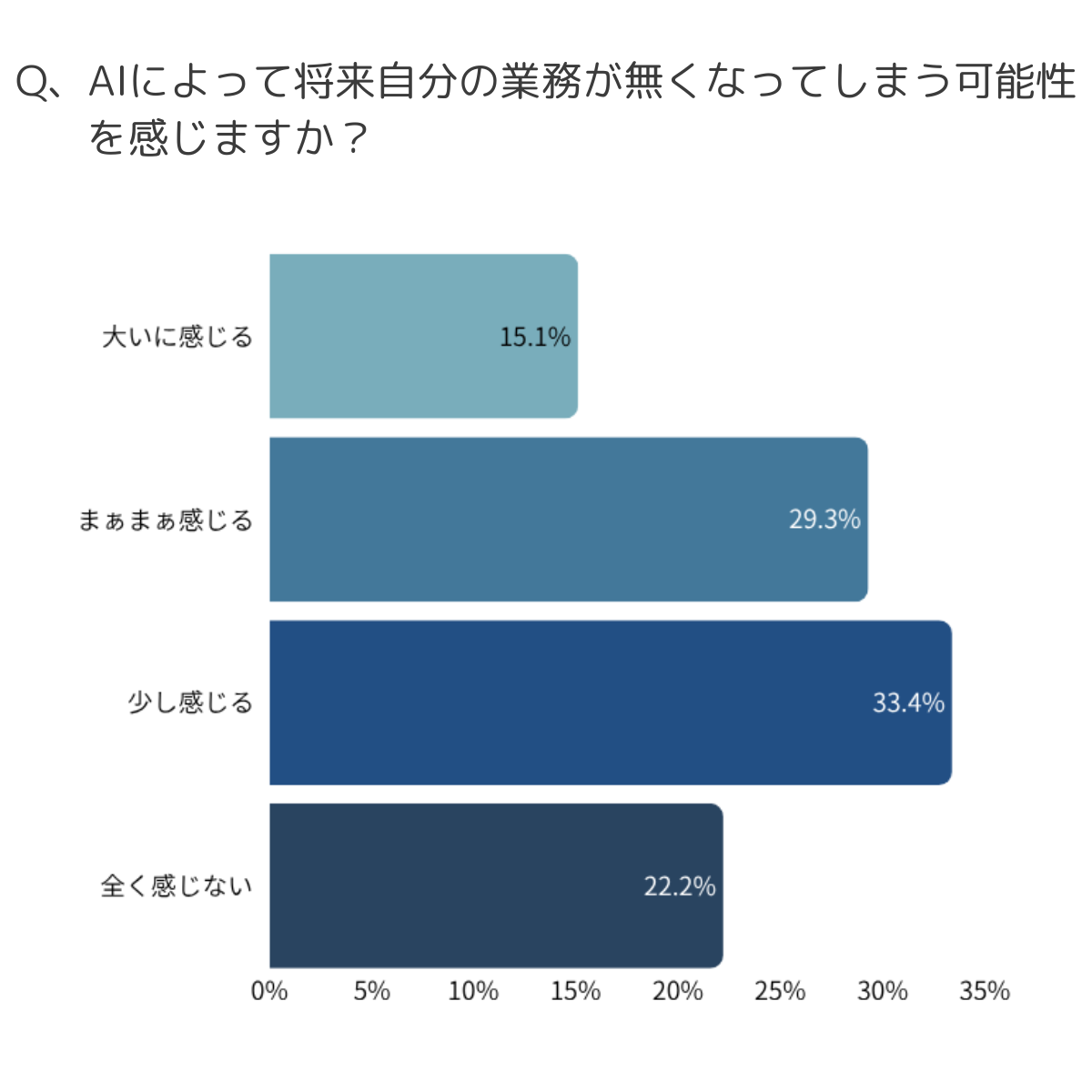

■ AIによる業務自動化への危機感

AIによる業務自動化に対する危機感の調査では、「大いに感じる」(13.5%)、「まぁまぁ感じる」(35.4%)、「少し感じる」(29.6%)を合わせると、78.5%が不安を抱えているという結果となりました。さらに、将来、AIに仕事を奪われる可能性を感じるかという設問でも、同様に約78%が「危機感を感じる」と回答しており、自動化への不安と職務への危機意識がほぼ同じ感覚として根付いているといえそうです。

注目すべきは、AIをすでに導入している企業は全体の3割程度にとどまっているにもかかわらず、8割近くの担当者が危機感を持っているという点です。実際にAIを使っているかどうかに関係なく、その存在や話題性が、現場に強い心理的影響を与えていることが読み取れます。

一方で、危機感をあまり感じていない層も2割程度存在しており、こうした人たちは、AIをあくまで補助的なツールとして捉えていたり、まだ自分の業務に大きな影響を感じていないのかもしれません。

■ まとめ

今回の調査から、AIを導入している企業は一部にとどまり、経理現場での活用はまだ広く浸透していない実態が明らかになりました。実際に活用されている場面でも、請求書処理などの定型業務が中心であり、業務全体への影響は限定的です。

一方で、AIに対する高い期待と同時に「業務がなくなるかもしれない」という不安も根強く、回答には期待と不安が入り混じっている様子も見られました。このことからも、AIの可能性を感じつつも、どう対応すればよいのか方針が定まらず、企業・担当者ともに"まだ手探り"の状態にあるといえそうです。

AIは人の仕事を奪う存在ではなく、使い方次第で経理の専門性や判断力を引き出す力強いパートナーになります。これからの経理部門には、AIを正しく理解し、業務にどう活用できるかを見極める力が求められます。

そのためには、経営層と現場双方の意識改革や、継続的な学習・情報収集が不可欠です。進化を続けるAIに対応するには、常にアンテナを張り、変化をキャッチしていく姿勢がこれまで以上に求められます。

まずは、他社の状況把握から始めてみませんか?

さらに、

・今後AIを活用していきたい業務

・他社が今後導入を考えているAI

・AIを導入するにあたっての課題

など、他社のAI活用についての"これから"を詳細に記載しています。

今後のAI活用を進める第一歩として、ぜひ本資料を無料ダウンロードのうえご活用ください。